À toi, mon pirate

Viens, mon pirate. Viens, et assieds-toi, qu’on discute. Cela me démangeait depuis longtemps qu’on ait une petite conversation, toi et moi. C’est toujours un peu difficile de te parler, ou de parler de ce que tu représentes, sans susciter des levées de boucliers ou risquer de voir, pour citer Kipling, mes paroles “travesties par des gueux pour exciter des sots”, mais je crois avoir enfin compris, après notamment un séjour en monastère bouddhiste : il ne s’agit pas de t’agresser mais de te parler franchement, parce que l’expérience prouve que, finalement, nos métiers sont assez mal connus, et il y a peut-être, tout simplement, des choses que tu ignores.

Viens, mon pirate. Viens, et assieds-toi, qu’on discute. Cela me démangeait depuis longtemps qu’on ait une petite conversation, toi et moi. C’est toujours un peu difficile de te parler, ou de parler de ce que tu représentes, sans susciter des levées de boucliers ou risquer de voir, pour citer Kipling, mes paroles “travesties par des gueux pour exciter des sots”, mais je crois avoir enfin compris, après notamment un séjour en monastère bouddhiste : il ne s’agit pas de t’agresser mais de te parler franchement, parce que l’expérience prouve que, finalement, nos métiers sont assez mal connus, et il y a peut-être, tout simplement, des choses que tu ignores.

Alors, du coup, viens, mon pirate, viens, et assieds-toi, qu’on discute.

Je viens récemment d’apprendre qu’un autre de mes bouquins avait été piraté et se baladait en téléchargement libre. Je voudrais t’expliquer aujourd’hui pourquoi cela ne me fait pas plaisir, pourquoi cela ne fait pas plaisir à mes éditeurs. C’est assez simple : nous vivons dans une société marchande, laquelle fonctionne selon le principe suivant : un travail ou un bien sont fournis, celui qui en bénéficie paie en échange. Cet argent sert d’abord à la personne qui fournit le travail ou le bien à vivre, ensuite à pérenniser son activité.

Dans l’activité du livre, il y a moi, l’auteur, évidemment, mais pas seulement. Il y a l’éditeur, qui prend le risque financier de faire fabriquer le livre et de le distribuer ; qui fait retravailler l’auteur sur son manuscrit pour qu’il soit le meilleur possible. Il y a l’imprimeur, qui réalise l’objet physique. Il y a le libraire, qui permet au public de se procurer l’ouvrage, le conseille à ceux et celles qu’il peut intéresser. Et bien sûr, il y a le diffuseur, qui place les livres dans les points de vente, qui pousse commercialement un ouvrage. On pourrait mentionner aussi attaché de presse, traducteur pour l’étranger, etc. Je te renvoie sur cet article expliquant le fonctionnement de la chaîne du livre.

Quand tu lis un livre, de la fiction dans mon cas, tu en retires quelque chose. Du divertissement, du plaisir, peut-être une ou deux réflexions – tu en retires quelque chose, sinon tu te livrerais à une activité différente, comme jouer à la PS4 ou regarder Netflix1. Du coup, quand tu bénéficies – que tu jouis, au sens économique – de mon travail sans contrepartie, tu casses la chaîne. Je t’ai fourni du plaisir, du temps que tu as passé à lire mon livre, mais non seulement tu ne me rémunères pas en échange, mais tu ne rémunères pas non plus tous mes partenaires économiques qui aident à pérenniser cette activité : éditeur, diffuseur, libraire, etc. Tu fragilises notre activité à tous.

Pire, si tu fais circuler l’ouvrage, tu permets à d’autre de rompre également cet engagement, propageant l’attitude comme un virus.

Il me semble que je joue pourtant le jeu. Ce blog existe depuis huit ans, j’y fournis régulièrement et sans contrepartie aucune des articles fouillés sur la technique de l’écriture dans l’espoir d’aiguiller de plus jeunes auteurs que moi ; il y a des textes en accès gratuit et en diffusion libre sur la page idoine ; j’ai pris et continue à prendre fermement position contre Hadopi, contre le verrouillage d’Internet, contre la loi Renseignement, pour le revenu global universel etc. (voir mon historique sur les réseaux sociaux) ; j’ai fait partie des premiers auteurs en France à construire une plate-forme web pour maintenir le lien avec les lecteurs qui soit plus qu’une simple vitrine publicitaire. Je suis un ami d’Internet.

Quand tu fais circuler gratuitement mon travail sur Internet, tu n’aides pas à “le faire connaître”, tu ne contribues pas “à la culture”, comme je l’entends trop souvent. Cesse, je t’en prie, de te raconter de belles histoires sur ton rôle. Tu triches, c’est aussi simple que ça, et tu nous fais du mal à tous. Tu mets en danger un métier (auteur) et un secteur (l’édition) qui n’en ont, crois-moi, pas besoin. À tout le moins, s’il te plaît, assume. Tu jouis d’un travail pour lequel tu n’as rien déboursé ; si tu tiens à le faire, sache ce que tu fais, fais-le en connaissance de cause, sache que tu triches, et aies-en bien conscience.

Maintenant, je sais ce que tu vas me répondre. Passons en revue tes arguments habituels, veux-tu ?

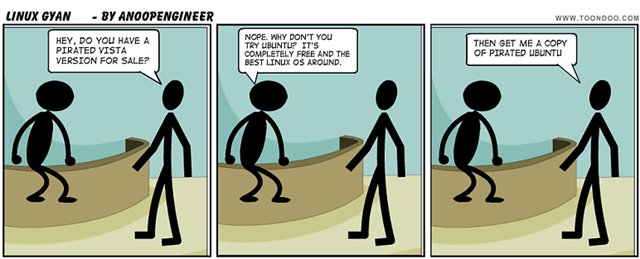

Oui, mais la culture est trop chère.

C’est vrai qu’un livre, un jeu vidéo, un film, ça représente un budget. Je pourrais te répondre qu’un bon livre épais te donnera – à l’exception de quelques jeux très longs – bien plus d’heures de plaisir que n’importe quel autre média pour un prix somme toute modique, mais tu pourras quand même répliquer que tu n’as pas les moyens. Ce à quoi je me permettrai de te répondre que l’État met en place des structures en triste désaffection, cela s’appelle les bibliothèques publiques. Et que si ton budget est vraiment serré, il y a probablement des aménagements supplémentaires tendant à la gratuité d’accès. Pour un coût inférieur à un grand format, tu peux lire, visionner à ton envie – je te défie d’épuiser une bibliothèque de quartier en un temps raisonnable – et le plus beau, c’est que c’est intégré dans la chaîne du livre et que tout le monde est rémunéré. Profites-en, et ton problème est réglé.

Oui, mais il n’y a pas ce que je veux.

C’est-à-dire, pas le genre ou pas les oeuvres ? Toute bibliothèque propose aujourd’hui une diversité de genres et si tu ne trouves rien à te mettre sous la dent, permets-moi de te trouver un peu de mauvaise foi. Après, si tu veux des oeuvres en particulier, j’ai juste une question à te poser : tu aimes tant un auteur ou un univers que tu es prêt à pirater pour en profiter ? N’est-ce pas une étrange preuve d’amour : désirer à tout prix lire un livre particulier, mais ne rien fournir pour aider à sa pérennité ? Cet auteur, et par extension tout le circuit économique qui le soutient ? Combien de temps crois-tu que cet auteur et cet univers que tu aimes tellement pourront continuer à te fournir le plaisir que tu désires dans ces conditions ?

Oui, mais je ne veux pas payer si cher.

Je suis navré, mon pirate, mais l’économie de la culture est ainsi faite que les marges de tout le monde se réduisent et qu’il faut que chacun puisse vivre. Ce n’est pas le piratage qui va arranger les choses, au contraire, parce qu’il contribue davantage au manque à gagner. D’autre part, je suis navré de te rappeler qu’encore pour l’instant, dans notre monde, c’est celui qui vend qui décide du prix, calculé en fonction justement de sa rentabilité. “Ne pas vouloir payer si cher” n’est pas un argument commercial valide – enfin si, il l’est : il conduit à ne pas acheter et à se tourner vers la concurrence. Tu es parfaitement libre d’avoir recours aux bibliothèques susnommées ou d’acheter un autre livre. Dire “j’aurais acheté ce livre à cinq euros de moins” revient à la même tricherie que plus haut, et ne représente qu’une belle histoire de plus que tu te racontes pour te justifier en reportant la faute sur l’économie, sur l’éditeur, sur la conjoncture. Dans les faits, tu triches avec les règles du jeu.

Oui, mais je télécharge juste pour tester, si ça me plaît, j’achèterai le livre.

Je te renvoie à l’argument précédent : dans la société marchande, cela ne fonctionne pas de la sorte. Est-ce que tu paies ton billet de concert à la sortie ? Ton pain après consommation ? Il n’y a que dans la culture qu’on considère cette attitude comme acceptable, mais elle ne l’est pas, là encore. Si tu as lu le livre, même si tu as passé un mauvais moment ou qu’il ne t’a pas entièrement satisfait, tu l’as malgré tout fini, tu en as joui au sens économique, et si tu ne fournis pas la contrepartie, tu triches là encore. Quand bien même tous ceux qui téléchargent d’abord paieraient ensuite, une telle pratique représenterait pour tous une avance de trésorerie intenable en particulier pour les petites structures – celles-là même qui te fournissent autre chose que ce contenu formaté pour le plus grand nombre qu’en général, en plus, tu proclames détester…

Oui, mais il faut que la société change.

Alors là, mon pirate, je suis entièrement d’accord avec toi ; j’aimerais qu’on instaure un revenu de base inconditionnel, qu’on prenne en compte le vote blanc dans les scrutins, qu’on supprime les inégalités salariales homme-femme et qu’on prenne des engagements forts contre le réchauffement climatique, entre autres. Puis-je toutefois te demander, mon pirate, pourquoi tu engages ton noble combat social en t’attaquant à son secteur chroniquement le plus faible, la culture ? En sapant les fondations de ce qui, justement, pourrait aider à faire circuler ces idées importantes, de ce qui est le moins bien armé pour se défendre politiquement et économiquement, parce que la culture constitue toujours la huitième roue gouvernementale d’un carrosse qui n’en comporte de toute façon déjà que trois ? Ce changement social que tu appelles de tes voeux, tu ne crois pas qu’il se produirait plus vite et de façon plus productive si tu t’attaquais à de vrais lobbies, de vrais représentants de la société marchande susnommée (quand la culture ne fait que la subir), si tu te livrais à de vraies actions ? Excuse-moi de te demander ça, mais est-ce que, genre, tu ne te raconterais pas un peu de jolies histoires de rébellion quand tout ce que tu fais, c’est regarder Game of Thrones en streaming posé dans ton canapé avec une pizza ?

Mais donc, tu es contre les bouquinistes, alors ?

Il faut que je réponde à ce point parce qu’il revient toujours : absolument pas. C’est assez surprenant de voir une telle confusion des notions : je parle de l’oeuvre et de sa jouissance, et de la filière économique qui repose dessus et lui donne une diffusion ; pas du support matériel qui résulte à terme de cette activité. Un livre acheté est un bien physique qui appartient pleinement à son propriétaire et dont il peut disposer comme il le souhaite2, le détruire, en jouir puis le revendre, l’exposer dans sa bibliothèque, etc. Un bien matériel, par définition, s’use et donc connaît une dépréciation qui forme une des bases du marché de l’occasion. Le consommateur peut choisir entre un bien déprécié ou un bien neuf et c’est ce choix qui articule les deux marchés. (Cela ne fonctionne pas avec le livre électronique en revanche, voir cet article.)

En conclusion

Mon pirate, tu triches. Quelle que soit la manière dont tu tournes le problème, tu triches ; tu décides volontairement de te placer hors des règles économiques pour ton bénéfice. Ce faisant, tu nuis à tous ceux dont tu apprécies le travail, en plus de fragiliser tout le secteur où ils œuvrent, car les contractions structurelles sont contagieuses ; elles se propagent à tous les acteurs et limitent la marge de manœuvre (et donc de créativité !) pour tous.

Tu n’oeuvres pas pour la culture, mais contre elle, car tu ne joues pas son jeu. Cesse, je t’en prie, de te raconter qu’en contribuant à sa libre diffusion, tu l’aides. C’est tout le contraire. Si tu veux que les règles de la société marchande changent, permets-moi de te suggérer de t’attaquer à de vrais adversaires, à ceux qui tiennent les clés du système : ce n’est absolument pas la culture. Sinon, ce ne sont que de belles paroles et des prétextes.

Tu triches et tu nous fais à tous du mal. À tout le moins, s’il te plaît, aies-en conscience et sache ce que tu es en train de faire.

- Un mot de clarification hélas nécessaire pour les quelques nouveaux arrivants sur ce blog qui montent ici sur leurs grands chevaux en s’imaginant que je place la littérature au-dessus du reste (haha, lol). Je suis auteur de fantasy et compositeur pour le jeu vidéo : par nature, je m’inscris moi aussi dans le divertissement et donc exactement dans ces mêmes autres industries. Lire mes bouquins se place justement au même niveau que regarder Netflix (auquel je suis aussi abonné) ou jouer à la PS4 (que j’ai aussi). Si quelqu’un n’aime pas mes bouquins, il fait autre chose au lieu de perdre son temps : l’offre de divertissement est pléthorique. S’il en reste, c’est qu’il en retire quelque chose, au même titre qu’on retire quelque chose (nommément, du plaisir, en premier lieu) de Netflix ou de jouer à la PS4. ↩

- À l’exception des reventes de service de presse, mais c’est une autre histoire. ↩