Les débats sur Hadopi sont actuellement figés jusqu’au 24 septembre – le temps pour nous de souffler un peu avant la reprise de cette navrante pantalonnade. D’ici là, ce blog sera loin, j’espère, avec une reprise à peu près normale du cours de ces expériences en temps réel. Je m’efforcerai d’ailleurs de trouver un accès wifi dans les jours qui viennent pour vous faire partager un peu l’ambiance de la Worldcon, ce qui sera hautement plus marrant.

Mais avant, bouclons cette série d’articles. Dans les entrées précédentes, nous avons plaidé contre Hadopi, contre le principe de loi visant à contrôler ou réprimer la circulation de l’information sur Internet (rappellons-nous le vieux mantra hacker : « Information wants to be free »). Mais l’on ne peut évidemment laisser la création dans la crise économique où elle se trouve, car, au-delà des innombrables emplois concernés dans la filière, la culture est une composante fondamentale de toute société humaine ; or elle ne se travaille, ne s’affine et ne s’améliore convenablement que si le contexte économique, la rémunération, le lui permet.

Il est maintenant temps de réfléchir un peu à des solutions économiques compatibles avec les principes énoncés précédemment – et raisonnablement applicables. C’est-à-dire à la mise en place d’une structure génératrice de richesse pour la création, efficace, respectant diversité et droits. Bien sûr, ce qui suit ne vise ni à réinventer la roue, ni à proposer des panacées clé en main. Ce tableau se veut par ailleurs brossé à très grands traits, passant un certain nombre d’aspects sous silence, car il faudra des dizaines de pages pour être exhaustif. Mais il ne saurait y avoir de critique constructive sans… construction. On ne démolit pas sans proposer autre chose. Et nous pouvons bien sûr toujours discuter en commentaires. 🙂

Le problème de l’expression « licence globale »

Le problème de l’expression « licence globale »

Un petit aparté d’abord sur l’idée de licence globale qui revient régulièrement sur le devant de la scène et qui, étrangement pourrait-on croire, s’est trouvée entre autres rejetée par les artistes lors de sa première proposition.

Voici, très résumé, le principe tel qu’on nous le présente souvent, notamment par Wikipédia : le public paie une option supplémentaire sur son abonnement l’autorisant à télécharger et les fonds collectés sont redistribués à la chaîne culturelle.

Voilà qui au premier abord, paraît sain. Pourquoi une telle opposition ? Contrairement à ce que l’on peut lire, il ne s’est pas agi exclusivement d’un blocage primaire des lobbies. La licence globale, ainsi présentée, soulève deux dangers, ou interrogations, fondamentales sur la notion de droit d’auteur. Et le terme est en soi sujet à caution.

Le contrôle de la diffusion

Tout auteur d’une oeuvre de l’esprit dispose d’un droit moral de contrôle la diffusion et d’exploitation de son oeuvre. Il dispose même d’un droit de rétractation – celui de modifier l’oeuvre après sa diffusion, voire d’en cesser la distribution s’il le souhaite – si, disons, elle ne correspond plus à son idée première.

La licence globale tue bien évidemment ce droit car il légalise l’échange pour toujours d’un cliché de l’oeuvre, mettons Star Wars A New Hope avant les révisions ultérieures de George Lucas, lequel échappe entièrement au créateur dès qu’il est diffusé. (Je faisais le parallèle avec l’affaire LVMH – eBay fin 2008. Pour information, c’est LVMH qui a gagné, d’ailleurs.) On peut débattre du bien-fondé des révisions d’une oeuvre, de l’intérêt des versions mutliples ; mais c’est un droit du créateur.

On peut cependant s’interroger sur la validité de ce droit à l’ère d’Internet qui, comme Eolas le fait souvent remarquer, n’oublie jamais rien. À mon très humble avis, comme présenté en part.3, le téléchargement ne saurait être endigué et ce droit me semble de plus en plus illusoire dans les faits. Cela vaut peut-être la peine de se demander s’il reste encore bien valide à l’ère de ladite société de l’information et s’il ne faudrait pas le faire évoluer ou reconnaître qu’il est dorénavant inapplicable. Le créateur reste libre de réviser son oeuvre ; en faire disparaître les versions antérieures me semble une autre paire de manches.

Sans compter qu’il dispose lui aussi aujourd’hui de nombreux canaux d’information pour signifier quelle version de l’oeuvre est canonique. (« RT @georgelucas Made up my mind. Han didn’t shoot first. »)

Mais il s’agit plus là d’une question ouverte que d’un réel problème. La véritable dérive du mot « licence » est la suivante.

Dans « licence », il y a licence

Si le créateur n’a plus les clés « morales » de la diffusion de son oeuvre, on peut parier que d’autres s’en empareront à sa place. Et c’est là que le bât blesse. Réfléchissons un instant au terme « licence globable ». Il s’agit de donner une licence d’exploitation (donc de diffusion) de manière globale – soit, à tous. Et c’est là que la belle idée peut dégénérer en monstre hideux.

Si les termes de cette « licence » ne sont pas soigneusement verrouillés, rien ne s’opposerait à ce qu’un jour, monsieur Bouygues décide de diffuser les oeuvres qui lui chantent sur son réseau en payant des droits minimes, sans négociation ni contrat. Et le créateur n’aurait pas son mot à dire. Le terme de « licence globale » peut ouvrir l’exploitation de toutes les oeuvres à la volonté des diffuseurs sans autorisation ni négociation.

Ce qui fait le jeu des diffuseurs et non des créateurs. C’est à ce titre que ces derniers se sont opposés à la licence globale lors des débats de la loi DADVSI.

Le risque vous semble tiré par les cheveux ? Repensez au comportement des opérateurs de téléphonie mobile ou à vos démêlés avec votre FAI…

1) Alors non, mais en fait si

1) Alors non, mais en fait si

La licence globale touche néanmoins au coeur du problème : les diffuseurs – les FAI – se sont enrichis pendant des années sur le dos de la création par les échanges qu’ils rendaient possibles, certains ne rechignant même pas à en faire un argument publicitaire. Si prélèvement il doit y avoir, il semble donc logique qu’il se fasse à cet échelon. Et cela peut constituer une première solution : l’application d’une redevance payée par les FAI (dont le montant pourrait, ou non, se répercuter sur l’abonnement – j’entends déjà les hauts cris, mais que celui qui n’a jamais téléchargé me jette le premier octet…), à l’image de ce qui s’opère déjà pour la copie privée sur les supports physiques.

C’est une solution soutenue par les sociétés d’auteurs et elle a l’avantage de faire appel à un rouage que la France et ses sociétés connaissent bien, donc simple à mettre en place : la redevance, dont le mode de répartition pourrait se calquer sur ce qui s’applique déjà pour la copie privée.

Bien sûr, c’est imparfait ; l’assiette ne reflète pas forcément ce qui s’échange réellement (cependant, faut-il préférer Hadopi à une rémunération bancale, mais existante ?). Il faudrait penser à une modulation en fonction du débit de l’abonné, etc.

Quelle différence avec la licence globale ? Ce qui précède ressemble furieusement à l’exposé de Wikipédia. Eh bien, il y a le vocabulaire, mais surtout le principe, légèrement différent. Il ne s’agit pas d’une licence mais d’une compensation. Est-ce du pinaillage ? L’esprit d’une mesure est fondamental à celle-ci. Ce n’est pas une autorisation d’usage, mais un rééquilibrage associé à la tolérance d’une pratique dans les faits irrépressible, comme l’était la copie privée dans les années 80. Et personne n’en est mort.

Mais les FAI refusent – évidemment. Ce qui témoigne quand même d’une immense mauvaise foi de leur part1 et surtout d’une myopie symptomatique du monde moderne. Le téléchargement a été l’un des facteurs majeurs du développement d’Internet au cours des dix dernières années et nous disposons actuellement dans les centres urbains d’un débit ADSL largement suffisant pour une utilisation intensive – télé HD et surf. La fibre optique n’intéresse pas les copropriétés car le débit actuel les contente. Si les FAI veulent la vendre, il va leur falloir trouver des arguments. À part télécharger un torrent à 50 Mo/sec, je ne vois pas ce qui pourrait motiver le client.

Payer aujourd’hui aidera au développement d’Internet demain. Mais c’est un raisonnement trop audacieux pour le XXIe siècle, je le crains.

2) I have a dream

Cette « redevance » ou « contribution créative » (terme considéré synonyme de la licence globale, je sais) présente une première solution techniquement très facile à réaliser car les rouages économiques sont connus. Les accords à conclure seront évidemment plus ardus (surtout depuis que les FAI doivent payer le manque à gagner occasionné par la disparition de la publicité sur les télévisions publiques) mais, dans le principe, c’est simple et fréquemment proposé.

Elle pourrait constituer une première étape d’urgence avant la réalisation d’un plan plus vaste.

Car maintenant, soyons fous, carrément utopiques, ouf gueudins et rêvons d’une solution un peu plus idéale.

Rappel du cahier des charges :

- Une solution rémunératrice,

- Celle-ci reflétant la réalité des échanges,

- Encadrant le téléchargement,

- Respectueuse des libertés individuelles,

- Peu coûteuse.

Et là, je me prends à rêver. Plutôt que de faire de l’Hadopi une espèce de monstre opaque payé à surveiller les réseaux, pourquoi ne pas retourner le problème et en faire l’instigateur du téléchargement ? Pourquoi ne pas instaurer un p2p « d’État » ?

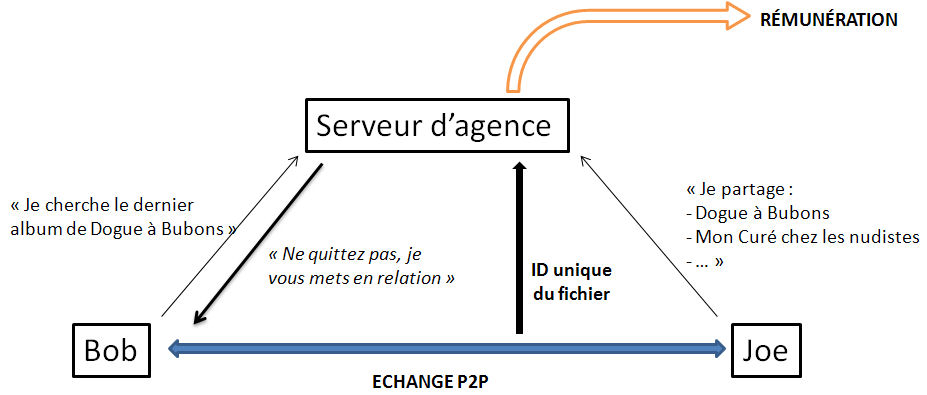

Imaginons le système. Au lieu de dépenser des sommes grotesques dans des sites inutiles (jaimelesartistes.fr), une agence indépendante gouvernementale (« l’État »), une sorte d’Hadopi du côté lumineux de la Force, s’entoure de véritables techniciens, hackers, et installe un p2p centralisé et performant mimant la structure classique d’eMule et consorts, c’est-à-dire des serveurs chargés de mettre en relation les pairs pour des échanges de fichiers. Ils n’hébergent rien ; ils ne font que signaler aux utilisateurs le contenu mis à disposition par les autres. Une requête lance un téléchargement de pair à pair, sans passer par le serveur (modèle classique).

L’intérêt, c’est que le serveur « sait » ce qui est échangé grâce un identifiant unique de fichier (algorithme SHA-1 par exemple, existant déjà sous eMule, mais on peut imaginer plus pointu). Cela permet d’établir une assiette de rémunération exacte à l’unité près. Avec une simple couche d’anonymat supplémentaire cachant l’IP, on respecte en prime la vie privée de l’utilisateur.

Imaginons Bob et Joe, deux utilisateurs de p2p récemment convertis à ce nouveau système. À leur connexion, le logiciel client signale au serveur les fichiers qu’ils partagent, chacun étant doté d’un identifiant unique. Bob recherche le dernier album d’un groupe de punk anarchiste originaire de Veules-les-Roses, Dogue à Bubons. Il envoie donc une recherche au serveur en ces termes. Le serveur lui répond que Joe (qui lui apparaît sous la forme d’un identifiant abscons type FA54EDD9) propose cet album en téléchargement et le met en relation. Le téléchargement s’installe entre les deux utilisateurs (utilisant donc leur bande passante personnelle). Comme dans un p2p classique.

Sauf que le serveur sait ce qui se télécharge puisque c’est lui qui a mis les utilisateurs en relation. Il note donc dans sa petite base de données un « +1 » pour Dogue à Bubons afin d’envoyer aux ayants droit une rémunération égale au pourcentage des téléchargements totaux réalisés pour ce mois-ci (soit 0,0000000057 %).

Mais c’est infaisable !

Ou pas.

Techniquement, du moins, c’est parfaitement faisable parce que fondé sur une technologie existante et qui a amplement fait ses preuves (eMule entre autres). Il s’agirait simplement de transférer la gestion des serveurs à une société type SACEM ou autres, puis d’installer un compteur et quelques garde-fous dessus (c’est de l’open source !). Car l’astuce consiste à fournir l’infrastructure mais pas le contenu. Le système ne proposerait que les fichiers apportés par les utilisateurs et rien par lui-même. Encore une fois, comme un p2p classique. L’agence se bornerait à examiner quelle oeuvre correspond à quel(s) identifiant(s) de fichier(s). Et c’est un travail unique. Une fois un fichier reconnu, il l’est une fois pour toutes.

Certes, cette étape nécessitera des moyens… Mais pas plus qu’Hadopi, à mon humble avis, et pour un résultat mille fois plus encourageant. N’importe quel hacker ayant une bécane de secours est en mesure d’installer un serveur eMule dans son garage. Qu’on ne vienne pas me raconter qu’un État, disposant de moyens mille fois supérieurs, ne serait pas foutu de le faire.

OK, mais je te dis que c’est infaisable

Alors, évidemment, cela nécessite une union sans précédents des ayants droit, musique, film, littérature, logiciel, au niveau mondial. Cela nécessite des accords internationaux d’envergure pour une unification de la gestion. C’est là que le système est carrément utopique, hélas – car la technique, elle, le permet. C’est l’humain, le bug… Car, face au téléchargement et au réseau mondial, les sociétés doivent elles aussi penser de façon globale.

Quel financement appliquer ? Un abonnement pour accéder au système comme la redevance. Une union des distributeurs pour faire de ce système une vraie offre légale novatrice. Les idées ne manquent pas.

Car, ce qui est vraiment ironique – ou démoralisant -, c’est que ça existe déjà.

La loi du tomahawk et de la bombe atomique

En réaction au dispositif IPRED en Suède, analogue à la loi Hadopi en France, The Pirate Bay a lancé le service IPREDator. De quoi s’agit-il ?

Ce service permet aux internautes un anonymat total sur Internet durant leurs activités sur le Net. […] Le financement de ce service se fait par la souscription de chaque utilisateur d’un abonnement mensuel de 5 euros afin de maintenir l’infrastructure. Cette tarification de 5 euros avoisine ironiquement le montant estimé de la licence globale si cette dernière avait été adoptée.

– Wikipédia.

C’est exactement le système utopique proposé plus haut. À ceci près que l’argent récolté ira dans la poche de TPB et aucunement dans celle des créateurs. D’après PCINpact, 180 000 utilisateurs se sont inscrits à la beta – soit 900 000 € de chiffre d’affaire si tous s’inscrivent… Et c’est inattaquable car complètement anonyme.

Vertigineux.

Nous apprenons de cela deux choses :

- Les internautes sont prêts à payer pour qu’on leur foute la paix (et télécharger) ;

- Encore une fois, les internautes dament le pion aux vaines tentatives de législation (loi du tomahawk et de la bombe atomique).

Car, pendant qu’une certaine frange de la chaîne culturelle panique en répétant comme un mantra des « on peut pas le faire, on peut pas le faire », d’autres avancent et réalisent des systèmes montrant leurs années-lumière d’avance, technique et sociale, par rapport au législateur embourbé jusqu’au cou dans un monde qu’il comprend de moins en moins.

Et je t’avoue, ô auguste lectorat, ma colère, car, pendant que le législateur tergiverse et que la démagogie s’installe, la création souffre (voir les chiffres proposés en introduction). Mais plus le temps passe et plus elle souffre de la bêtise et de la tiédeur des dirigeants plutôt que du téléchargement en lui-même. Car ce réseau, ce darknet au grand jour, mis en place par des particuliers en petit groupe fonctionnera hors de toute loi et générera des fonds dont personne, à part TPB, ne verra la couleur. Et je n’en veux pas tant à TPB qu’à ceux qui ont créé la situation conduisant à l’éclosion d’IPREDator – c’est-à-dire ceux qui, envers et contre tout, fonctionnent sur des modèles arriérés et chimériques en croyant le contrôle d’Internet possible, qui veulent observer le citoyen via « l’obligation de sécurisation » de sa ligne, qui méprisent les droits fondamentaux d’information et d’expression inscrits à la Constitution de tout pays un tant soit peu civilisé.

En guise de conclusion

Et voilà.

Euh…

Plus sérieusement, j’espère que cette très, très longue parenthèse aura su vous intéresser et éventuellement stimuler quelques pistes de réflexion. Encore une fois, je ne prétends nullement avoir raison ni même être un spécialiste de la chose. Je suis simplement attaché à la valeur de la création en tant qu’objet intellectuel, fermement convaincu de son caractère indispensable, et persuadé que son respect n’est nullement incompatible avec lesdites « nouvelles technologies », mais que des modèles arriérés, voire dangereux, ne nous y conduiront pas et ne feront au contraire qu’empirer le problème. Alors qu’avec de l’ambition, du sérieux et des recherches, nous pourrions nous efforcer de construire une véritable société de l’information offrant un accès à la culture sans précédent doublé d’une rémunération équitable – et indispensable – pour les créateurs.

L’information n’est plus un bloc monolithique qui s’échange et se monnaie comme autant de briques ou de sac de sable. C’est un flux, un courant liquide qui trouve toujours à s’infiltrer, à contourner les barrières, qui se duplique, se réplique, évolue par lui-même et échappe à toute tentative d’emprisonnement.

Information wants to be free.

À nous de la canaliser.

- Eux qui sont tellement prompts à endosser l’armure du chevalier blanc pour dénoncer les lois liberticides… quand ça les arrange : amis internautes, ne vous laissez pas berner. ↩

Le problème de l’expression « licence globale »

Le problème de l’expression « licence globale » 1) Alors non, mais en fait si

1) Alors non, mais en fait si

Bonjour,

Je viens de lire votre billet et je souhaiterais faire deux remarques :

1°A propos du droit de retrait auquel la licence globale porterait un coup mortel :

Ce droit existe effectivement au profit des auteurs, au titre du droit moral … mais dans les manuels de droit seulement ! C’est une faculté très largement théorique, car le retrait est étroitement encadré et suppose que l’auteur soit en mesure de compenser la perte subie par l’éditeur ou toute personne à qui il aurait cédé les droits d’exploitation. Du coup, les cas où ce droit a été effectivement exercé se comptent sur les doigts de la main. Et cela montre une chose : que le législateur a voulu poser des bornes strictes pour ne pas donner au droit moral une portée absolue et empêcher un usage excessif … le droit moral est une belle chose dans son principe, mais il peut aussi être instrumentalisé d’une façon tout à fait … immorale !

2° A propos du système de « P2P d’Etat » que vous propose, j’avoue que je reste très perplexe, car il y a des similitudes troublantes avec la riposte graduée … notamment en termes de surveillance généralisée des échanges sur Internet. Si les gens acceptent de payer 5 euros pour IPREDATOR, ne croyez-vous pas que c’est aussi parce qu’ils accordent de l’importance à leur anonymat et au respect de la confidentialité ?

A ce sujet, je vous renvoie à cet éexcellent billet :

« Riposte graduée ou licence globale : ne rate-t-on pas le vrai problème ? » http://www.think-underground.com/post/2009/07/28/Riposte-gradu%C3%A9e-ou-licence-globale-%3A-ne-r%C3%A2te-t-on-pas-le-vrai-probl%C3%A8me

Extrait : « Je trouve que les querelles entre riposte graduée et licence globale n’ont que peu de sens. Qu’on décide de traquer le piratage ou bien de l’autoriser moyennant une taxe forfaitaire, de mon point de vue, le problème reste qu’à l’heure actuelle je n’ai pas encore lu ou entendu parler d’une solution qui passe par autre chose qu’un suivi intensif des activités des internautes sur le réseau (…) Qu’on se demande : « Comment traquer le piratage ? » ou « Comment avoir une idée précise des œuvres échangées par chaque internaute » la finalité est différente mais le moyen est probablement assez similaire. »

Information wants to be free … and people too !

Cher Calimaq,

>> Si les gens acceptent de payer 5 euros pour IPREDATOR, ne croyez-vous pas que c’est aussi parce qu’ils accordent de l’importance à leur anonymat et au respect de la confidentialité ?

Bien sûr que si (les internautes sont prêts à payer pour qu’on leur foute la paix) – et c’est également un de mes chevaux de bataille personnels contre Hadopi ; j’espère avoir suffisamment répété au cours de cette série mon attachement aux valeurs fondamentales de vie privée, de liberté d’expression et d’opinion.

Je ne me suis pas attardé longuement sur la question, mais je précise avec mon « p2p d’État » qu’il serait facile de rajouter une couche masquant l’IP, bref, l’identité du requérant auprès du serveur. Le serveur central n’est là que pour compter les échanges, qui peuvent même être cryptés. Il existe d’innombrables solutions offrant un anonymat assez confortable et il ne serait pas difficile de masquer l’identité de chacun auprès du serveur en la résumant à une ID opaque – ce serait, d’ailleurs, indispensable.

Il ne s’agirait que de faire des statistiques, au même titre que les ventes d’un CD sont comptabilisées mais pas l’identité des acheteurs, ce qui est parfaitement compatible avec le respect de la vie privée et n’a rien à voir avec une surveillance nominative à la Hadopi.

Merci pour ce lien qui résume particulièrement bien l’ensemble du problème… mais ne propose, à mon grand regret, guère de solutions.