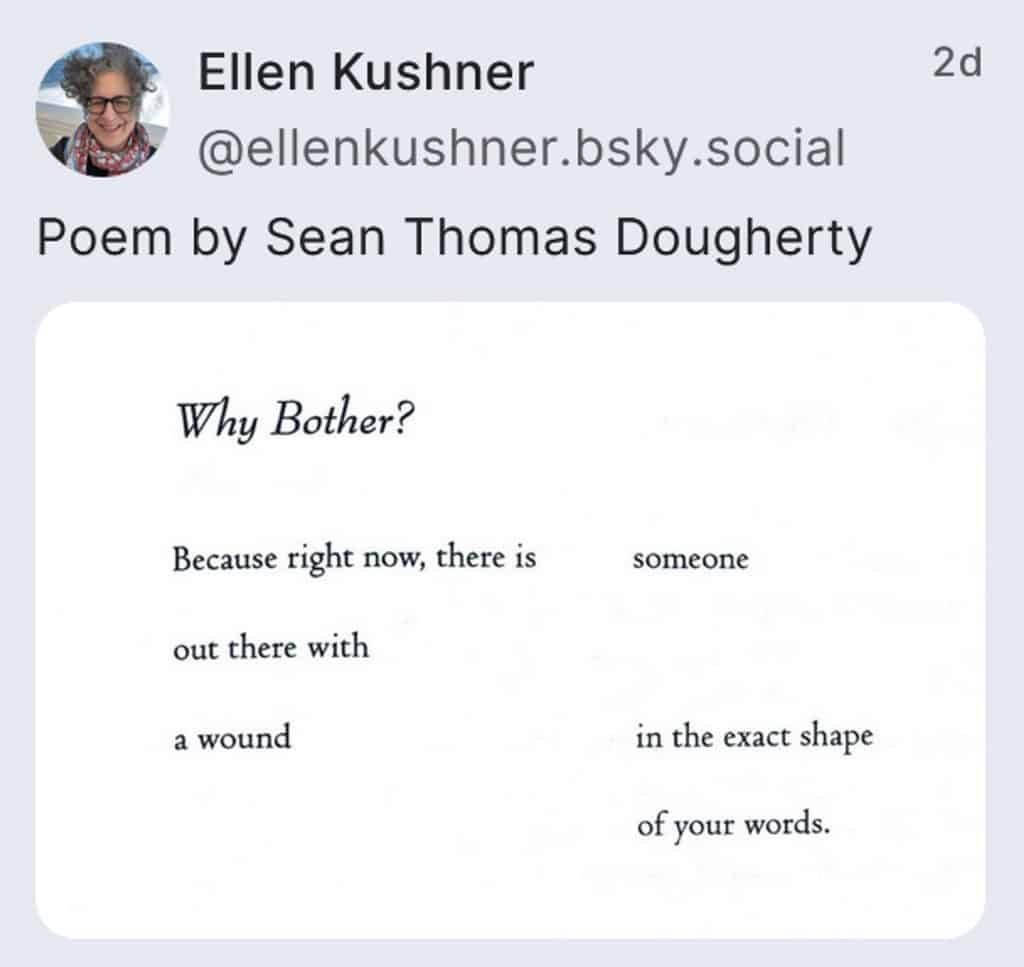

Je sors souvent une référence à la Bhagavad-Gita ici et là et dans Procrastination, et quelques échanges de loin en loin m’ont laissé entendre que cela pouvait être un peu mal compris, du coup, archivons ici ce qu’il en est. Il s’agit du célébrissime verset 2.47, que je connais le mieux sous cette forme en traduction anglaise1 :

You are entitled to the labor, but not to the fruits of the labor.

On le trouve en traduction française par exemple sous cette forme :

Tu as le droit de remplir les devoirs qui t’échoient, mais pas de jouir du fruit de tes actes ; jamais ne crois être la cause des suites de tes actions, et à aucun moment ne cherche à fuir ton devoir.

Sur Wikisource

Mais que je résume ainsi pour mon usage personnel :

On peut prétendre au labeur, mais pas aux fruits du labeur.

Quel est le rapport avec l’écriture ?

La différence entre prendre du plaisir et péter un câble.

Les réseaux commerciaux sont submergés de questions, conseils, stratégies pour arriver à convaincre une maison d’édition et publier son livre ; et soyons clairs, oui, la plupart du temps, quand on écrit, on espère être lu – il y a là un effort (considérable) de communication et le but de la communication, c’est quand même d’avoir quelqu’un en face.

Cependant, l’effet délétère – qui est humain, compréhensible, mais délétère quand même –, c’est de considérer alors que la création est orientée vers le résultat, la production, l’édition, qui, en plus, peuvent former dans notre société autant de métriques de résultat, de succès, jusqu’à un effet extrêmement retors de validation individuelle. (C’est l’incompréhension qui guide les chantres de l’IA.)

Or, quand on crée, tout n’est pas entièrement maîtrisable, et c’est une angoisse de la chose, mais aussi, selon votre constitution, une joie.

On ne maîtrise pas le résultat produit

Même le plus obsessionnel-compulsif des architectes (hello) vous dira qu’il existe toujours un moment où le récit, les personnages prennent vie sur la page et révèlent d’eux-mêmes ou de l’intrigue des éléments complètement inattendus (mais souvent géniaux). Je raconte toujours cette histoire entre Laenus Corvath et Thelín de « Bataille pour un souvenir » à « Au-delà des murs » prouvant même que l’inconscient, la Muse, le Mystère, la communication avec les mondes parallèles opèrent par-delà les textes et les ans, bref : nous sommes les vecteurs de la création, mais il se passe quelque chose d’ineffable au cours du chemin. Et en plus, la valeur de la production nous échappe toujours un peu : une scène écrite dans le sang et les larmes peut se révéler bonne à jeter comme une autre écrite avec la facilité la plus déconcertante peut s’avérer fantastique – et inversement.

Bien sûr, on peut toujours corriger, mais je pense que même avec la plus haute technicité du monde, on ne peut qu’amener sa matière initiale à un certain plafond. Vient un moment où il faut potentiellement réécrire pour imposer un meilleur élan.

On fait de son mieux, mais on ne peut pas garantir le résultat.

On ne maîtrise surtout, surtout pas le succès

Oh ! combien d’écrivains, combien de capitaines

Qui sont partis joyeux pour des carrières lointaines,

Dans les réseaux sociaux se sont évanouis !

Si l’on connaissait la recette pour faire un best-seller, mes chers amis, tout le monde l’appliquerait, à commencer par les maisons d’édition. Certes, quand on fait ce métier, on espère que ça va marcher suffisamment pour payer sa prochaine facture de pâtes, mais c’est alors que démarre un dangereux raisonnement, celui d’associer la valeur du travail (et donc du chemin de la création) au succès, aux ventes, aux chroniques, aux commentaires sur les réseaux, aux prix littéraires, aux adaptations cinématographiques et – pire que tout ce qui précède – aux mêmes métriques chez les voisins.

Or, personne n’a de réel contrôle là-dessus ! Et attribuer le mérite de son travail à ces métriques extérieures – pire, à celles des copains, qui n’ont pas la même carrière, les mêmes vœux, les mêmes univers – peut peut-être soutenir une personnalité combattive pendant un temps, mais au bout du compte, comme tout élément de son identité dont on plaque la valeur sur une composante du monde extérieur, cela ne peut que rendre foncièrement malheureux.

On fait de son mieux, mais on ne peut pas garantir le succès.

On fait de son mieux, et c’est tout ce qu’on peut faire

Je ne suis absolument pas en train de prétendre qu’il faut atteindre une espèce d’horizon détaché de tout (cela annihile l’implication personnelle, et je pense résolument qu’il est vital de croire à ce qu’on fait, donc de lui attribuer un minimum d’importance), que je pratique parfaitement ce qui précède (certainement pas), ni même que toutes ces impulsions ne sont pas humaines ni compréhensibles.

En revanche, non conscientisées, laissées à proliférer, elles sont une voie sûre vers l’épuisement professionnel, le découragement, la frustration, notamment parce qu’elles se trompent sur ce qu’est l’essence du métier. Elles confondent le résultat final (sur lequel on n’a guère de prise) avec le processus créatif lui-même.

Or, notre métier, c’est créer, ce n’est pas vendre des bouquins. Oui, je répète : notre métier, c’est créer, ce n’est pas vendre des bouquins.

Vendre les bouquins, c’est le métier de la maison d’édition.

Vendre des bouquins est une conséquence possible et merveilleuse de la création. On s’y implique, bien évidemment ! Mais tout ne se vend pas dans notre marché (qui est ce qu’il est), et se désoler, rager que ce qu’on fait ne vend pas dans cette situation revient à insulter le ciel pour le temps qu’il fait. Bien sûr, on peut être déçu ; il existe des accidents industriels (je raconterai un jour les vraies coulisses de Léviathan, près de quinze ans plus tard, il commence à y avoir prescription) ; on peut combattre, communiquer, élargir les horizons, se lancer avec courage, tenter le coup, et tout peut marcher, et on s’efforcera toujours de mettre un maximum de chances de son côté, mais au final, on prendra soin de se rappeler cette règle cardinale :

Le labeur ne nous doit aucune rétribution.

Il découle donc, logiquement, qu’il convient de concentrer son énergie sur le labeur lui-même – c’est la seule chose sur laquelle on peut influer – et, surtout, trouver dans celui-ci la toute première source de son plaisir. Un auteur qui écrit parce qu’il aime écrire sera toujours heureux (ou presque). Un auteur qui écrit parce qu’il veut vendre, être vu, reconnu, apprécié sera toujours malheureux (ou presque) parce qu’il n’aura, en définitive, jamais assez.

C’est pour ça que je trouve oiseuse et inutiles les conversations sur le « talent », « l’inspiration » et tous ces concepts qui ne nous aident à rien et sont même, si j’ose, un peu classistes : tu as le don ou tu l’as pas. En revanche, on peut tous travailler, et on peut tous trouver du sens dans ce qu’on fait. Sinon, autant ne pas le faire, hein ?

C’est aussi pour cette raison que je fais l’analogie entre l’écrivain et un DJ : le DJ est embauché pour faire danser la salle, mais il va le faire avec la musique qu’il aime (ou au moins qui ne lui écorche pas les esgourdes). Le cœur de métier, au sens de profession et de carrière, cette fois, est là : faire le travail avec cœur, sincérité et intégrité, en gardant la conscience d’essayer de s’adresser au plus grand nombre, de travailler sa technicité pour être le mieux reçu possible, mais l’un et l’autre doivent fonctionner ensemble.

Bien sûr qu’on fait notre travail du mieux possible, avec la visée raisonnée, intelligente et construite d’un public (on se rappelle, en gros, qu’on gagnera probablement mieux sa vie avec de la romance qu’avec un recueil de haikus en elfique dans le texte). Bien sûr qu’on espère rencontrer les lauriers de la victoire. On ne fait pas ça par-dessus la jambe, à balancer nos œuvres soigneusement assemblées dans le vide. On fait tout ce qu’il faut pour ça marche.

Mais, tels des généraux romains, nous devons conserver la voix perchée sur l’épaule qui nous répète que nous sommes mortels, qu’au final, tout cela est une vaste farce, que l’Univers ne nous doit rien, et que la seule validation solide vient d’abord de l’intérieur avant d’arriver d’ailleurs, et que la réalisation contient déjà en elle sa validation.

Nous pouvons prétendre au labeur, mais pas aux fruits du labeur.