Rappel : cet article fait partie d’une série programmée sur les règles de l’écriture de Robert Heinlein. Introduction générale et sommaire.

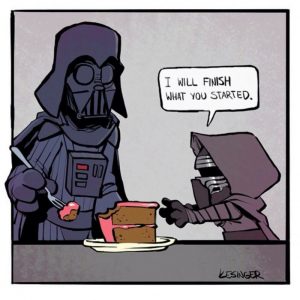

« Tu dois finir ce que tu as commencé »

Fichtre, l’article précédent a généré une longue, longue discussion sur la nature exacte du talent et son rapport au travail. Je t’invite à y passer, auguste lectorat, même si ce n’était pas tellement le sujet (sur lequel il va falloir qu’on revienne ultérieurement).

Pour l’heure, la deuxième règle de Heinlein paraît elle aussi relever de l’évidence – comment soumettre quelque chose d’inachevé ? Mais en pratique, elle ne devient plus aussi évidente, et ce pour deux raisons :

- Nous avons tous mille choses à faire au quotidien, et

- L’écriture, j’insiste, c’est LONG (surtout dans le cas du roman).

Un projet est toujours fantastique est beau avant qu’on le commence. Il appartient au territoire du rêve, du possible et, par conséquent, il peut tout être à la fois ; il épouse par essence toute l’envergure des ambitions. L’attaquer n’est pas forcément le plus difficile ; l’enthousiasme est présent, un territoire entier à défricher s’étend devant soi, on se sent prêt à écrire son nom en lettres de feu sur le ciel vierge de nos ambitions, t’vois.

Mais « aucun plan de bataille ne survit à la rencontre avec l’ennemi », et le plus difficile est de poursuivre, quand l’enthousiasme perd son élan, quand on s’aperçoit d’un trou béant dans le scénario, qu’un personnage s’avère inutile ou inintéressant, quand on s’aperçoit, plus prosaïquement, que ce projet va prendre des mois et des mois pour être terminé – bref, quand les difficultés surgissent. Et davantage encore quand aucune solution évidente ne se présente, ou que l’on se rend compte qu’il faudra jeter 200 pages qui ne servent à rien. C’est là que la persistance doit prendre le relais. Écrire est un choix volontaire et l’on ne peut espérer que l’enthousiasme porte seul l’auteur (c’est merveilleux quand cela arrive, mais la majorité des écrivains avouent que cela ne suffit pas à mener à bien la majorité des projets – je sais, pour ma part, que je n’ai rien écrit sans me discipliner sévèrement, parce qu’un énorme fainéant rôde au fond de moi). On retombe sur la première règle, mais si clamer vouloir écrire sans jamais le faire est une maladie commune, commencer dix projets sans jamais en finir aucun en est une autre, plus retorse.

Dans The Art of Fiction (chroniqué ici), John Gardner décrit le processus de construction d’intrigue comme une « rumination ». L’écriture s’inscrit forcément dans la durée (c’est peut-être l’art le plus « lent » à produire comme à recevoir ; sa réception, d’ailleurs, se déplie forcément de façon séquentielle dans l’esprit du lecteur, un mot à la fois, pour composer une image, une atmosphère, une action). Il faut trouver la façon d’apprivoiser cette temporalité, de l’accepter, de réserver les espaces qui permettent d’avancer sur le projet, page après page, vers la fin.

Est-ce à dire qu’il faut toujours finir un projet ? Même si on se retrouve à le haïr ? Non, bien sûr. Mais il convient d’identifier les causes de cette haine ; est-ce la difficulté qui cause l’écœurement, ou bien une prise de conscience sincère que l’envie a définitivement quitté le navire et ne reviendra pas ? Ce qu’il faut éviter à tout prix, ce sont les projets coincés « dans les limbes » sans décision claire à leur sujet, chercher des dérivatifs dans le démarrage de cent romans qui ne vont jamais nulle part, qui s’évaporent comme une rivière dans le désert. Certains auteurs travaillent sur plusieurs projets en parallèle, mais c’est leur méthode – et c’est assez rare, et il y a là une solide volonté d’achèvement (et la bibliographie pour le prouver).

On peut décider de laisser en plan un projet au profit d’un autre, jugeant qu’il faut davantage de maturation, ou qu’on bute contre un mur infranchissable pour l’heure (Port d’Âmes est resté en plan pendant près de huit ans, le temps que je sache comment retravailler cette histoire, écrite à une époque où je savais bien moins de choses sur le métier ; mais c’était une décision consciente de ma part. Quand le livre est sorti l’année dernière, il a fini réécrit à 75%). On peut décider d’abandonner définitivement un projet qu’on juge avorté. Mais il est capital que la décision soit consciente, et de tenir l’énergie, la discipline, la volonté (rayez la mention inutile) de finir quelque chose, à un moment, si possible avant le siècle prochain.

Hélas, je crois que c’est en se confrontant réellement à cette difficulté qu’on apprend une pierre angulaire du métier d’écrivain : finir.

Plutôt bien vu de finir l’article sur le mot « finir » 🙂

Bon sinon, tout est dit, c’est l’évidence même… Bien que dans la réalité des faits, nous sommes tous un peu faits de la même matière et du coup, nous avons tous du mal à gérer ce grand écart entre le beau projet lumineux et multicolore du départ que tu évoques avant de démarrer et le tas indigeste de feuilles volantes remplies d’inepties de la fin 🙂 Difficile, parfois de ne pas tout balancer et de tout recommencer… plus tard.

Mais non, ne pas balancer ! Ne surtout rien jeter ! Mettre de côté pour plus tard mais – c’est un peu ce que tu dis – en en faisant « le deuil ». Ne pas arrêter de travailler sur un sujet parce qu’on s’est fait dépasser par les événements, le sujet, le thème, les personnages, ou le mariage de son frère… Je me suis rendu compte que les idées de personnages, d’histoires et même certaines scènes écrites et abandonnées dans le passé ont été réutilisables en d’autres lieux et d’autres temps à partir du moment où j’avais compris pourquoi je les avais abandonnées à l’origine. C’est une façon de vaincre le cours des choses, de garder la bête ceinturée et de prendre l’avantage sur elle. On pourrait donc appeler ça « faire le deuil » de ses ambitions du moment, de ses idées ou de tout autre truc foireux dans le style.

En sortir avec un minimum de dignité et d’amour propre aussi. Mais là je crois que ce sujet déborde aussi sur le suivant (je crois que c’est le suivant) sur le fait de (ou de ne pas) réécrire… Savoir aller au bout d’une idée, d’un thème, d’un sujet – FINIR en quelque sorte! – sans être tenté par la solution facile de l’arrêt du travail en cours au bénéfice de la réécriture, il m’a fallu du temps pour en comprendre l’intérêt. Et même si au final on va réécrire, le fait d’être allé au bout de ses intentions premières permet de trouver des solutions, d’entrevoir de nouvelles issues pour la réécriture.

Dans tout art et tout domaine qui nécessite un apprentissage, c’est en se confrontant aux difficultés que le réel apprentissage se fait. Mais on enrobe tellement l’écriture d’une rhétorique fondée sur la « magie », « l’inspiration », un talent inné que, quand on bute sur un point difficile, on se dit rapidement que c’est un problème. Mais non ; cela fait partie du processuse. On apprend juste toujours mieux de livre en livre que l’on peut s’en sortir 🙂

Un sujet qui tombe à pic alors que je me suis lancé il y a peu dans l’écriture d’un nouveau roman pour un certain concours… Comme toujours, le bel enthousiasme des débuts n’a pas tenu longtemps, remplacé par ce bon vieux Doute et cette bonne vieille relation d’amour/haine qui tantôt me fait aimer cette histoire, tantôt me pousse à la trouver nulle, creuse, et à me voir comme un pauvre type sans talent qui devrait plutôt aller planter des radis.

Puisqu’on en parle, monsieur Davoust, je me demandais si l’enthousiasme n’avait pas tendance à se maintenir un poil plus longtemps à partir du moment où l’on est un écrivain déjà publié et que l’on sait qu’un public de lecteur attend notre prochaine production ? Est-ce qu’on n’a pas un peu moins l’impression d’ »être là, à pelleter bêtement de la merde, le cul sur une chaise. » pour reprendre l’expression de Stephen King ?

Merci pour la confiance ! Hélas, non, on remplace cette impression par une autre : celle qu’on a juste eu de la chance sur les précédents, ou que c’était un malentendu, et je crains qu’on reste autant à poil à chaque fois ! (On finit juste par assimiler que, quelque part, hélas, cela fait partie du processus, c’est normal, et on essaie de se calmer. On y arrive parfois un tout petit peu plus vite…)

[…] Tu dois finir ce que tu as commencé. […]