L’État légalise le piratage, mais que le sien, faut pas déconner

Hélas non, ce n’est pas un poisson d’avril ; l’information est tellement saumâtre, tellement absurde, que le monde littéraire s’insurge devant cet abus de pouvoir scandaleux.

Voici le topo. Imaginez que demain, le ministre de l’agriculture vote une loi qui lui permette d’entrer chez vous et de se servir dans votre frigo. Votre seul recours ? Dire “non” quand il aura ouvert la porte et posé la main sur le jambon. Et si vous étiez parti en vacances, ou tout simplement sorti à ce moment-là ? Dommage. Vous êtes fucké (à moins de sauter dans de nouveaux cerceaux administratifs pour récupérer votre bien). Et, en attendant, le frigo est vide.

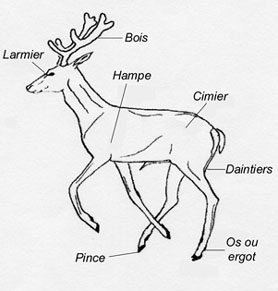

Cela vous semble dingue ? C’est pourtant ce que vient de voter le gouvernement français avec la loi sur les indisponibles au XXIe siècle, dite ReLIRE. En substance : vous êtes auteur d’un livre devenu indisponible. L’État peut décider de le ressortir, sous forme numérique, de lui-même. On vous rémunère, quand même, mais là n’est pas la question : les conditions sont les mêmes pour tout le monde, pas de négociation possible. Surtout, c’est 50/50 – pour l’auteur… et l’éditeur original, qui a justement laissé le livre devenir indisponible – donc qui s’est désintéressé de son exploitation !

Il est normal qu’un livre vive son existence commerciale, puis s’éteigne. Mais le Code la Propriété Intellectuelle dicte justement que les droits peuvent revenir au créateur au bout d’un temps de non-exploitation… pour qu’il décide quoi en faire, justement. On ne les lui vole pas, et on n’en fait pas profiter un partenaire précédent !

Pour s’opposer à cette édition, il faut déterminer – en consultant une base de données qui fait honneur à la longue histoire de l’informatique d’État à la française, c’est-à-dire : au design soviétique tout en pastels administratifs et stable comme la tour de Pise – que votre oeuvre figure au registre, puis remplir un beau formulaire Cerfa pour dire en substance : “mon cher gouvernement chéri, t’es sympa, mais tu peux aller te faire fleurir avec des chardons ».

La manoeuvre est d’une énormité qui confine à la gifle. Il s’agit ni plus ni moins d’une expropriation et même de piratage, puisque nous sommes pieds et poings liés devant cette initiative.

Rappelons que l’auteur est souverain sur son oeuvre ; si on veut l’exploiter, on lui demande son avis. Pas l’inverse. Cette loi crée une exception grave, dont même les Américains, avec le régime du copyright, n’osent pas rêver. Enfin si, Google a bien essayé, mais s’est cassé les dents. Pour ajouter l’outrage au dommage, le même gouvernement français s’est élevé à corps et à cris contre la numérisation de Google Books, justement, prétextant le non-respect du droit d’auteur… pour faire la même chose deux ans plus tard.

Cerise sur le gâteau, la base, probablement vérifiée par des lolcats équipés de moufles, présente des incohérences totales par rapport à la loi. Citons par exemple

- Mélanie Fazi, qui mentionne que sa nouvelle présente dans la base a été reprise ailleurs, et n’est donc pas du tout indisponible

- On y trouve des auteurs étrangers comme Neil Gaiman (qui doit être ravi) et qui n’ont clairement rien à foutre là

- Des bouquins réédités passé l’an 2000 – comme tout le monde le sait, 2003, c’est au XXe siècle, bien sûr

Que faire ?

- Passer le mot, autant que possible.

- Signer la pétition initiée par le collectif le Droit du Serf, contre cette loi inique.

- Si vous êtes auteur, vérifiez votre présence dans la base. Et décidez si vous acceptez ou non. (Lire ce petit guide de survie à l’usage des auteurs d’oeuvres indisponibles.)

- Se tenir au courant.

Pour aller plus loin :

- Cette analyse en profondeur des aspects juridiques par Franck Macrez, maître de conférences et spécialiste de la propriété intellectuelle

- Ce coup de gueule de François Bon aussi juste que violent

- Les failles du système pointées par Lionel Maurel, bibliothécaire et juriste

- Cet avis de lectrice éclariée, qui considère que non, la loi n’a pas été faite “en son nom”

- Plus quantité de réactions d’écrivains, anthologistes, traducteurs, éditeus… (Lucie Chenu, David Camus, les éditions Ad Astra, Patrice Favaro…)

Cette vidéo de Mediapart où Benoît Peeters qui résume simplement la situation en quelques minutes

Revolución.

![Epic_Facepalm_by_RJTH[1]](https://lioneldavoust.com/wp-content/uploads/2013/03/Epic_Facepalm_by_RJTH1.jpg)