De la technique artistique et des autodidactes prodiges

Autre serpent de mer assez régulier sur la pertinence de la technique artistique et de son apprentissage, quand il existe (c’est vrai) des contre-exemples ponctuels qui ont tout appris tout seuls (l’exemple du guitariste qui apprend tout dans sa chambre et revient avec une approche novatrice). L’existence de prodiges autodidactes prouve-t-elle l’inutilité de la technique, voire, comme on peut le lire, sa nocivité en dévoyant les instincts ?

Ces contre-exemples (évoqués à l’occasion d’une conversation sur Twitter) sont souvent brandis comme la preuve qu’en art, la théorie artistique est inutile, voire contreproductive.

C’est faux (et la conversation est tellement importante que j’en ai dit un mot dans Comment écrire de la fiction).

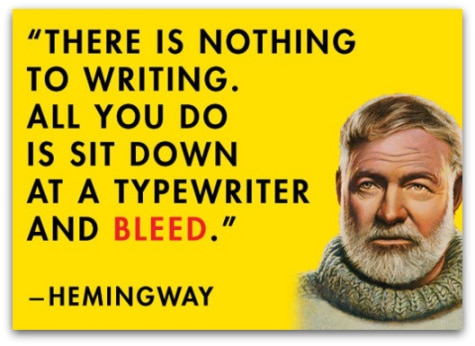

Tout d’abord, absolument, il existe des autodidactes géniaux en art. Dans la conversation sus-nommée, il était question de Martin Gore, on pourrait mentionner quantité de jazz people. Ce que l’on oublie très fréquemment quand on parle de ces cas particuliers, c’est le boulot qu’il faut pour en arriver là. Si vous pensez qu’il est difficile d’apprendre une langue étrangère, imaginez-vous le faire sans méthode ni prof. Est-ce possible ? Absolument. Est-ce que cela vous donnera une perception unique et personnelle ? Sans doute. Est-ce que c’est difficile sa mère ? Voyons ça comme ça : combien de fois êtes-vous passé.e devant un instrument de musique / un pinceau et n’avez-vous PAS décidé de vous y investir corps et âme au détriment de tout le reste ?

Pour un prodige autodidacte, il existe trois millions (estimation non contractuelle) de personnes qui avaient mieux à faire que prendre la guitare pour en faire leur mission. Je veux dire. Combien de fois n’avez-vous PAS pratiqué l’instrument pour lequel vous preniez pourtant des cours ?

Ensuite, et c’est beaucoup plus important, la technique et la théorie n’ont jamais fait des génies, mais elles expliquent comment les choses fonctionnent. Quand on sait comment elles fonctionnent, on peut y adhérer quand c’est indiqué, les déconstruire et/ou les pousser plus loin. (J’utilise génie comme raccourci, mais – comprenez « personne dont la pratique artistique qualitative entraîne des réalisations couronnées d’un succès marquant son époque ».) Aux prodiges autodidactes, j’oppose Picasso, à qui il a fallu « toute une vie [d’étude] pour apprendre à dessiner comme un enfant ». Ou Pierre Henry, figure de proue de la musique concrète (plus pionnier tu meurs) qui sortait du Conservatoire de Paris.

La bonne voie, c’est celle qui nous permet d’avancer et d’appréhender l’art que l’on veut faire. Ni plus, ni moins. Sauf que c’est un apprentissage bougrement difficile et qu’il est pertinent d’envisager de ne pas réinventer la roue, en profitant de millénaires de théorie.

Théorie qui ne fait pas des génies. Les génies se font autrement, par la passion, le feu et le dévouement. Théorie ou non, ce n’est pas le sujet : en revanche, la théorie peut souvent faciliter le processus et éviter de vraies maladresses dans les premiers temps du parcours.

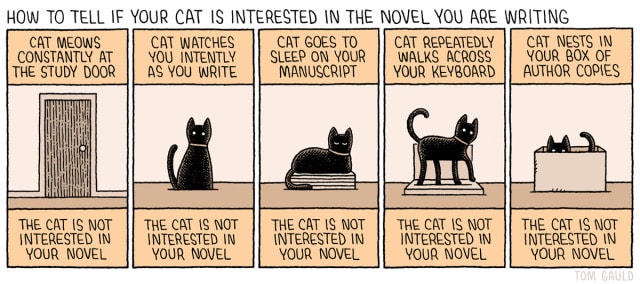

Unpopular opinion : ce qui me gêne fondamentalement dans l’argument « la technique est facultative », c’est que cela devient souvent une justification pour ne pas bosser. Souvent, il y a de la peur derrière, une peur cent fois compréhensible devant l’envergure de la tâche. Mais on n’y échappe pas, que ce soit en bossant la guitare dans sa chambre ou en allant au Conservatoire. On peut avoir des facilités, mais comme disait Brassens, « sans travail, le talent n’est qu’une sale manie ». Seule la pratique (guidée ou non) améliore ce qu’on fait.

L’argument qu’on voit souvent, c’est : « Moi, je brise les codes, je fais différemment, c’est original, je suis à contre-courant ! » Hélas, 99 fois sur 100, ça ne fonctionne pas… parce que ça n’est pas abouti. Ça me fend le cœur chaque fois que je vois un jeune (ou moins jeune) auteur prometteur se paralyser dans sa fierté (en réalité sa peur) sans faire l’effort d’humilité nécessaire pour admettre que l’on peut, et doit apprendre toujours1.

Bref: il n’existe encore et toujours qu’une seule chose à notre portée en art, c’est notre travail (par des cours, de la recherche, de la pratique, en proportions variables et personnelles). Il existe des génies, comme le talent existe peut-être, mais je pense toujours plus sûr de ne pas considérer qu’on en fait partie ni qu’on en a.

Que nous reste-t-il quoi qu’il arrive ? Faire notre art, le lire / écouter / voir, s’en imprégner, le bosser. Le travail ne vous trahira jamais. C’est même la seule chose sur laquelle on puisse compter.

Je répète : le seul chemin valable, c’est celui qui vous permet de faire ce que vous souhaitez. Que cela passe par la théorie (c’est recommandé) ou pas (OK, si vous avez une volonté en béton armé). Ce dont vous ne ferez pas l’économie, c’est le travail (motivé par la passion).

Comprendre le fonctionnement des choses n’abîme pas une vision. Cela la renforce, la précise. Et j’arguerais qu’un.e artiste solide ne peut être abîmé.e par un peu de théorie. Sa vision est assez forte pour être transmutée et la transmuter.

Sinon, il y a un autre problème.

- Le travail devrait d’ailleurs former sa propre récompense. Ce qui compte, c’est le processus avant le résultat, car on ne pratique QUE le processus, et se concentrer sur le résultat, l’accueil, la publication, c’est se tromper fondamentalement de jeu. C’est un autre débat. ↩