La photo de la semaine : Orques à la cool

Kr kr kr. Vous l’avez ? Non parce que…

Kr kr kr. Vous l’avez ? Non parce que…

VOUS ALLEZ RIRE. Si si, je vous assure, vous allez rire. Ahaha.

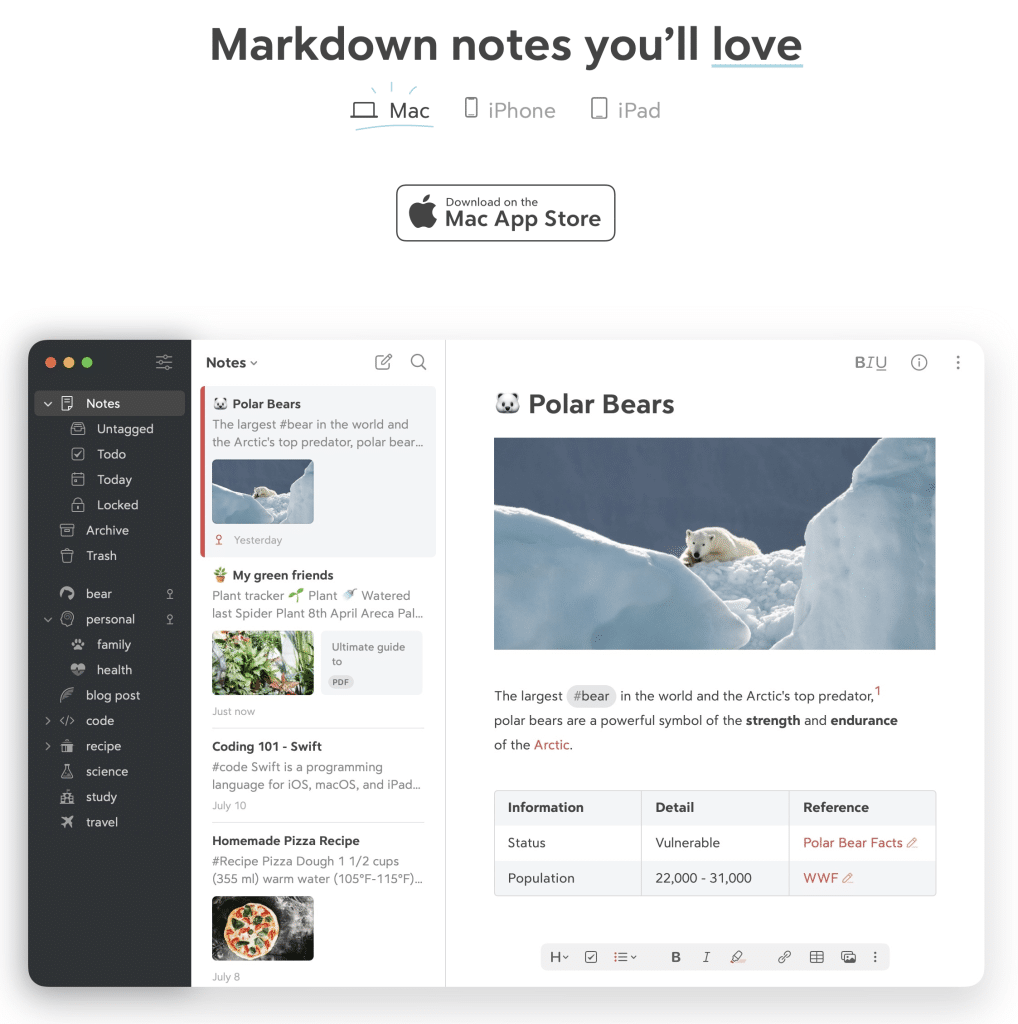

Je suis de retour sous Bear notes, ayant quitté Obsidian après plus de deux ans d’utilisation non-stop (à vue de nez).

Mais qu’est-ce qu’il fait ? Mais pourquoi ? Mais encore ? Quand il va retourner sous Obsidian la semaine prochaine, ou pire, tout envoyer balader et créer des agents dans Notion ?

Nan nan nan. On se calme.

J’ai un cerveau câblé un peu spécial, voyez-vous. Entre autres, je cumule une forte tendance à l’accumulation couplée à une propension rapide à la noyade. C’est-à-dire que mes besoins, identifiés au long cours et depuis six ans de pratique de la méthode Zettelkasten, sont parfois un peu spécifiques. Entre autres, la tension identifiée ici de longue date entre Bear et Obsidian subsiste : l’un est limité mais merveilleux à employer, l’autre est d’une puissance renversante mais exige une retenue dans son application, au risque de passer plus de temps à concevoir son système qu’à s’en servir.

Et je tombe régulièrement dans le piège. Je me suis rendu compte que j’avais un problème que je n’arrivais pas à endiguer quand le nombre de mes captures à classer n’arrêtait pas d’augmenter malgré ma discipline GTD quotidienne, où je m’astreins à traiter la pile. Il me faut quelque chose de simple et rapide pour organiser mes idées et mes captures prises au vol, ou bien je ne le fais juste jamais. Attention, quelqu’un de vissé un peu plus typique que moi n’aura sans doute pas ce problème, mais moi, je l’ai très clairement.

J’ai aussi un autre besoin très spécifique : je vis en Australie mais je viens tous les ans en France, aussi veux-je la localisation géographique de mon journal personnel. C’est possible dans Obsidian ; le plugin MapView fait de son mieux pour rendre la chose aussi facile que possible, mais cela reste un intermédiaire et là encore, si ça n’est pas immédiat, je ne le fais pas, terminant avec l’équivalent numérique d’un panier entier de post-its avec des fragments d’idées qui ne veulent plus rien dire. Il faut que je puise tout classer à la volée, ou au moins que je n’aie pas à me poser de longues questions de classement.

Or, l’intérêt fondamental d’Obsidian est l’intégration. C’est-à-dire la possibilité de tout centraliser dans le même système, du journal aux notes en passant par les tâches (si on le souhaite) jusqu’à sa bibliothèque de PDF. (Je vois régulièrement des gens qui vivent à plein temps dans Obsidian – c’est possible.) Mais j’ai clairement constaté qu’il me fallait sortir mon journal d’Obsidian pour cette histoire de géolocalisation (et revenir, pour info, sous Day One). Et à partir de là… Un intérêt majeur d’Obsidian s’effrite.

D’abord, il faut quand même que Bear fasse le boulot minimal de ce qu’on attend pour une app de notes, mais c’est le cas :

Bear fait trois choses bien mieux qu’Obsidian, qui fonctionnent particulièrement bien avec mon cerveau :

Je ne peux rien ajouter comme fonctionnalités. J’ai l’ensemble à ma disposition, point. Je peux choisir un thème et la typographie, éventuellement me faciliter la vie avec trois macros, mais c’est tout. Au boulot, coco. (Car non, je n’ai clairement pas la volonté de résister à cette sirène ADHD qui me murmure dans Obsidian : « cette fonctionnalité n’est pas possible, mais regarde, il y a bien une demi-douzaine de plugins qui l’offrent, installe-les tous et cherche le meilleur »)

La gestion des médias est bien meilleure. C’est un peu stupide, mais je capture quantité d’images, de copies d’écran, voire de pages web, et je n’ai pas à me préoccuper des « attachements », des fichiers à purger s’ils deviennent inutiles qu’Obsidian impose : Bear gère tout ça pour moi. Glisser-déposer, supprimer les notes, les attachements sont gérés pour moi. À l’usage, ça s’est avéré un gros point de friction dans Obsidian.

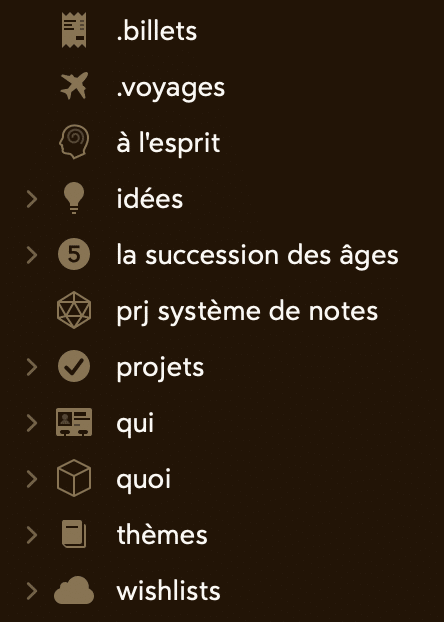

Tags ou dossiers ? Tags, point. C’est probablement ce que j’aime le plus. Pas le choix avec Bear : une note a autant de tags qu’on souhaite, et la voilà aussitôt classée où l’on souhaite, dans autant de tiroirs que l’on veut, selon autant de facettes que l’on désire (quoi, thème, client, projet…). Il suffit de les taper dans la note, et elle se déplace magiquement ! À l’époque du Jurassique, quand j’utilisais Evernote, j’étais parvenu à un système de mots-clés rapide et immédiat qui reflétait exactement ma façon de penser et m’offrait cette immédiateté. Eh bien, plus de dix ans plus tard, je n’ai pas trouvé beaucoup mieux…

Parce que la question n’est pas de faire un beau système, la question est de faire un système qui fonctionne. Donc, de s’y retrouver, même si ça n’est pas parfait. Or, Obsidian gère les tags, mais fonctionne quand même bien mieux avec des fichiers ou des liens – y gérer ses fichiers par tags est laborieux (à moins de mettre des… plugins !). Dans Bear, je tape des tags, même s’ils n’existent pas encore, la note se classe immédiatement. Dans Obsidian… pour classer quelque chose, il faut créer un dossier (mais lequel ?), déplacer la note, se poser la question des tags… Trop de décisions.

Bear apporte en plus tous les avantages d’une app native :

En revanche, je ne m’attendais pas du tout à ce que Bear menace en plus de remplacer Goodnotes / Notability. Il offre en effet les outils système de prise de notes manuscrites, comme dans Notes et autres apps du même tonneau, ce qui permet de mêler les notes au clavier et à la main dans le même environnement. Et ça, c’est beaucoup plus utile pour réfléchir que de mêler journal et notes au même endroit (c’est même un vieux rêve). Ça n’est pas aussi fluide que dans une app dédiée, mais le bénéfice est tellement notable et l’interface tellement flexible !

Bear, au fond, cherche à offrir l’expérience de prise de notes la plus élégante fondée sur le Markdown (étendu par ses multiples itérations) et la simplicité Apple. En conséquence, il y a des fonctionnalités disponibles sous Obsidian qui ne seront sans doute jamais présentes sous Bear. Si vous les voulez, Bear n’est sans doute pas pour vous.

Personnellement ? J’avais commencé à inventorier mes instruments virtuels dans Bases, le fantastique (il faut le dire) plugin qui permet d’interroger ses notes comme une base de données, mais je me suis rendu compte qu’au lieu de les inventorier pour les choisir, je ferais mieux de m’en servir, et que la base de données se constituerait dans ma tête. En cinq ans d’Obsidian, je n’ai jamais réussi à rentrer vraiment dans Dataview. À ce stade, je pense devoir accepter qu’en fait, ça n’arrivera jamais.

Avec Bear, je travaille dans mon système. Avec Obsidian, je travaillais sur mon système. Cela fait quelques semaines maintenant que j’ai refait la transition, et l’effet se fait déjà sentir : le classement et le traitement de mes idées est beaucoup plus rapide, parce que je n’ai pas le choix de la manière de procéder. Des tags, des liens, des options de formatage puissantes mais limitées. Point. Et moi, j’ai besoin de cette contrainte.

Tout cela n’est pas pour dire du mal d’Obsidian, qui reste une app fantastique, importante, dirigée par une équipe avec une éthique impeccable et qui a démocratisé les outils modernes de la gestion de la connaissance. Même pour commencer (et de toute façon si vous êtes sous Windows), cela reste un outil incontournable, qui est en plus totalement gratuit pour un usage personnel. Dans mes ateliers d’organisation de ses notes et de ses idées, je continuerai d’enseigner Obsidian, que je ne désavoue nullement et demeure ma recommandation générale « par défaut ». Il se trouve juste que je travaille depuis assez longtemps dans cet espace (et avec les câblages atypiques de mon cerveau) pour constater que, pour moi et avec ma configuration mentale, Bear est le choix nécessaire.

Du coup, la page Tech Stack est modifiée en conséquence (avec quelques autres petites altérations dont je ne m’étais pas rendu compte au fil du temps). Il va aussi falloir que je vous raconte comment j’ai quitté DEVONthink pour EagleFiler, mais c’est une autre histoire.

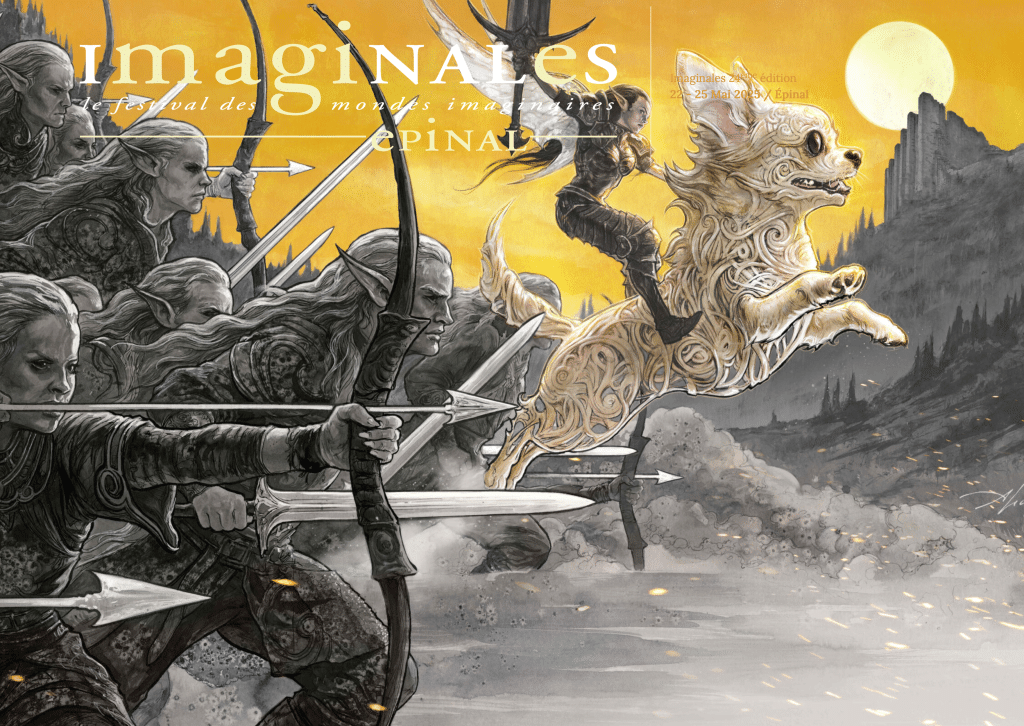

Cette table ronde modérée de voix de maître par Jean-Claude Dunyach (qui connaît bien le sujet), avec Bora Chung et mon humble pomme (Granny), sur les univers qu’on développe au long cours sur plusieurs textes, recueils de nouvelles et récits éclatés.

C’était aux Imaginales cette année et, comme toujours, le débat a été capté par ActuSF, à écouter en ligne ou bien en podcast. Ou genre juste là, même :

Il se pourrait bien qu’ON1 soit mon remplaçant de Lightroom.

Pour mémoire, ces notes sont des extraits bruts de décoffrage de mon système de notes privé, afin d’expérimenter avec une forme différente de partage dans l’esprit des digital gardens.

Forever – is composed of Nows –

– [[Emily Dickinson]]

C’est ainsi que fonctionne la narration : on a une succession de présents qui peuvent dépeindre l’éternité, de la même façon que l’éternité reste faite de présents, et que nos vies elles-mêmes sont des successions de présents.

C’est-à-dire que les personnages ignorent l’épaisseur du livre, ignorent le destin de l’action dans laquelle ils se trouvent, ils croient toujours à l’action qu’ils entreprennent de pleine volonté, même si l’auteur sait que c’est voué à l’échec.

Il convient donc de ne pas laisser ce savoir invisible retenir l’élan de la narration. Les personnages, comme le lectorat, sont dans l’action proprement dite, dans un perpétuel présent où réside l’ignorance du destin. Par conséquent, il convient de présenter et développer les enjeux au fur à mesure qu’ils se présentent dans le temps des personnages, c’est-à-dire celui de l’action. Qui sera celui de la lecture.

On court sinon le risque du [[Désamorçage narratif]]. Même s’il est intéressant et épique de présenter une atmosphère de la fatalité, un aspect [[Rouleau compresseur de l’histoire]], mais trop y faire appel fait voir l’aspect artificiel de la narration et, mal dosé, prive les personnages de leur [[Agentivité]] et fait déborder la narration plutôt sur un commentaire de [[L’absurde]].

Notamment prégnant dans le cas d’un personnage qui choisit de se suicider héroïquement à la page 20 : on voit bien qu’il reste 300 pages et que donc il ne peut pas mourir.

Le RSS c’est le bien, c’est la vie, c’est reprendre merveilleusement le contrôle de ce qu’on voit (je n’ai pas vu une seule vidéo générée par Sora jusqu’ici alors qu’apparemment ça déferle), or on a attiré mon attention (merci) sur le fait que ça cafouillait un peu pour les flux ici. (Effectivement, il y a eu principalement deux adresses, dont l’une employant l’antédiluvien FeedBurner, désactivé ici depuis).

Assurez-vous donc bien de n’employer que la seule et unique :

➡️ https://lioneldavoust.com/feed

Sinon, vous ne passerez pas.

Voici l’état actuel de mon cerveau :

Des post-its, des mind maps, et ma pratique depuis deux ans : construire des feuilles qui se déploient dans tous les sens à coup de scotch selon la direction (très matérielle) de mes idées. Et tout ça, ici, juste pour une seule scène (importante et longue, mais quand même). La maison reste ouverte pendant les travaux, ou bien les travaux ouvrent la maison, tout a dépassé les bornes de la raison, yahou.

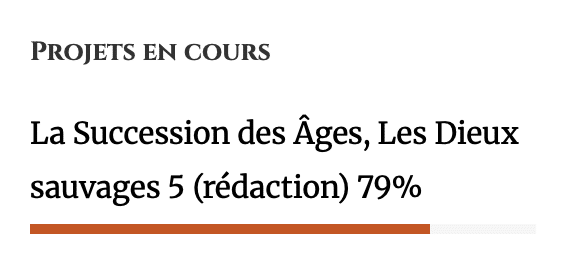

Reçu quelques petits pincements au cœur concernant la jachère des barres de progrès : certain·es (bon, OK, trois personnes qui se sont signalées, mais hé, salut) y accordent une réelle attention, et ça heurte aussi mon OCD de les laisser comme ça à ne plus rien signifier de concret. Donc : les barres de progrès du livre ont été remises à jour et simplifiées pour refléter autant que possible la réelle avancée du dernier tome de « Les Dieux sauvages ».

Hop. La barre « correction » a disparu puisque cette phase (dégraisser quelque 600 000 signes) est achevée et que mon seul focus à présent est de terminer le manuscrit. Une seconde phase de corrections personnelles aura lieu ensuite sur cette matière, bien sûr, ainsi qu’un passage léger sur ce qui est bouclé pour s’assurer que tout est raccord. Mais on en parlera une fois qu’on y sera et il sera bien temps de faire d’autres maths. Pour l’instant, un seule ligne droite : parvenir au mot « fin ».

Cette barre risque de bouger lentement, parce qu’elle ne reflète plus le volume du manuscrit mais l’avancée de l’histoire. Mon plan est à peu près établi et finalisé, mais je ne jure plus de rien en termes de longueur. En revanche, je sais exactement où je vais, même si c’est très complexe d’y aller. Et quand un temps net du récit a avancé, je sais pouvoir mettre un réel % en plus, même si ça représente 150 000 signes de premier jet (hélas oui, ça arrive, et ça finira sans doute à deux fois moins).

Ni un caillou, ni un fruit.

Deux semaines ont passé, et le nouvel épisode de Procrastination, notre podcast sur l’écriture en quinze minutes, est disponible ! Au programme : « s10e03 – Les thèmes dans la fiction« .

Les thèmes sont censément les clés de voûte de la littérature, mais il existe pourtant des pans entiers de la fiction où ils ne sont pas spécialement centraux. Quelle place dans l’écriture à proprement parler : faut-il les décider à l’avance, ou bien les laisser se présenter si c’est le cas ?

Lionel pense que qu’il est inévitable d’en avoir, ne serait-ce qu’à travers les préoccupations personnelles des personnages. Dès lors, autant les conscientiser pour s’en emparer au lieu d’en devenir esclave, voire risquer les biais inconscients. Il met en avant l’importance de l’inconscient dans leur émergence.

Pour Mélanie, les thèmes incarnent le liant dans son travail de fiction ; ne pas les avoir cernés suffisamment entraîne souvent des blocages dans son processus.

Estelle expose trois niveaux de lecture des thèmes : à la création, à la réception publique et à l’exégèse. Elle met en avant un équilibre à trouver entre l’importance de l’inconscient, l’incapacité fondamentale de tout contrôler dans la création, et la conscience nécessaire qu’il faut avoir de son travail et des courants sous-jacents dans l’œuvre des autres, surtout quand vient s’insérer le recul historique.

Références citées

- Pour saluer Melville, essai de jean Giono

- Bring her back, film de Danny et Michael Philippou

- Au cœur des ténèbres (Heart of Darkness), roman de Joseph Conrad

- Amok, roman de Stefan Zweig

- Moby Dick, roman d’Herman Melville

- Dracula, film de Luc Besson, inspiré du roman de Bram Stoker

- Adrien Party

Procrastination est hébergé par Elbakin.net et disponible à travers tous les grands fournisseurs et agrégateurs de podcasts :

Bonne écoute !

Bleeeeeh.

J’en ai marre d’Adobe et de ses pratiques prédatrices avec l’IA, de son abonnement mensuel qui ne cesse d’augmenter, de ses frais de résiliation cachés, de son interface non standard et de plus en plus bordélique. Cela fait des années que j’ai envie de me barrer, mais la dernière augmentation de tarif a fini de m’aiguillonner. Mon usage a aussi évolué : quand j’ai commencé à utiliser Lightroom il y a près de 15 ans, j’avais un « vrai » appareil photo et un smartphone pour le quotidien, rendant la différence entre la « vraie » photo et l’image souvenir très claire, mais cette frontière s’est complètement estompée au fil des ans. Or, je paie déjà pour un abonnement iCloud qui pourrait absorber les quelques 33000 images prises dans Lightroom au fil des ans.

Enfin, la photo est pour moi un loisir qui déborde parfois vers le semi-pro (parce qu’il est arrivé que mes images servent dans des contextes scientifiques), mais avec des exigences bien précises. Je ne fais pas de studio, je fais quasiment exclusivement du paysage et de l’animalier, et de l’animalier bien spécifique, en plus : des bestioles marines. Ce qui entraîne une contrainte de terrain rare (et que j’ai découvert à mes dépens) : on ne veut pas le meilleur objectif qui soit en mer, parce que le meilleur objectif qui soit est lourd comme un rocher, ce qui ne le rend absolument pas maniable dans les fjords islandais. Ça ne sert à rien de pouvoir monter à 400mm quand tu risquer de basculer par-dessus bord en étant déjà à 200 parce que la houle terrasse la classe de nature qui croyait partir pour une excursion sympa (true story). Autant avoir un objectif beaucoup moins bon sur le papier, mais qui fait le tiers du poids, et que tu peux donc manier sans risquer l’hydrocution.

Bref, tout en ayant conscience que j’allais perdre des fonctionnalités et l’écosystème de presets bien pratique que j’ai bâti au fil des ans, il était temps de fédérer tout ça dans Apple Photos, d’explorer les apps de développement d’images compatibles (ON1, Darkroom, Nitro…), de faire la paix avec les manques et de vouer Adobe aux gémonies.

Eh ben, c’est plus facile à dire qu’à faire.

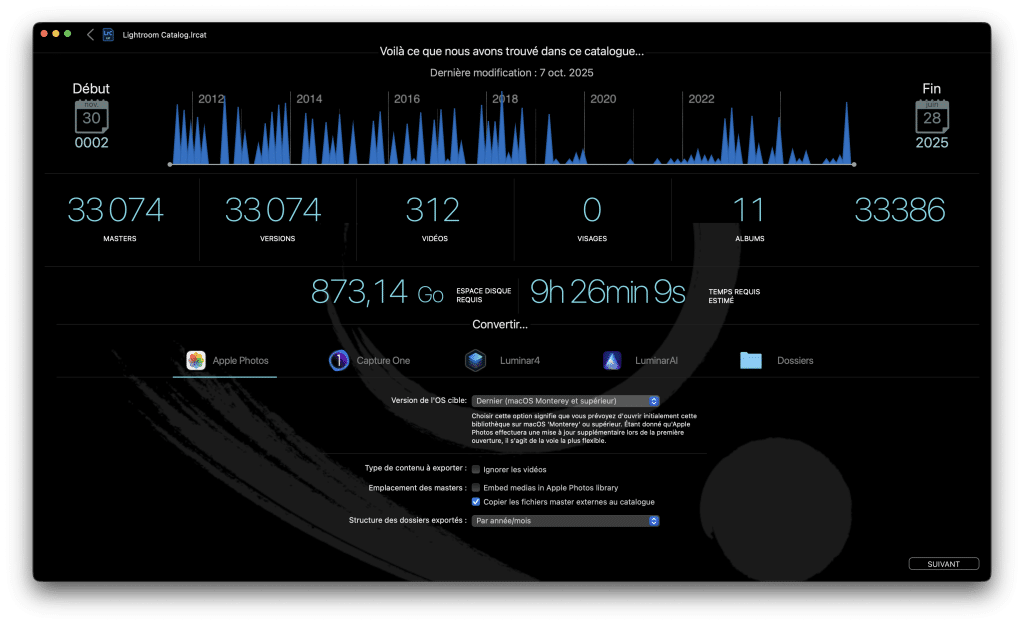

Il existe une solution de transfert de bibliothèques de photos, appelée Avalanche et considérée plutôt standard dans l’industrie, qui permet de migrer en théorie réglages et tout un tas de données crées par Lightroom pour les récupérer dans la solution d’arrivée (Capture One, Luminar, dans mon cas, donc, Apple Photos). Dans les faits, je ne suis pas convaincu du résultat, mais je ne blâme pas Avalanche, je blâme Adobe et sa synchronisation cloud pourrie : même après m’avoir juré ses grands dieux que Lightroom Classic avait tout téléchargé, me balader dans la photothèque conduisait l’app à « découvrir » encore des fichiers à récupérer. En conséquence, toute tentative de conversion avec Avalanche s’est soldée par des fichiers manquants au nombre variable. Lightroom Classic et Lightroom CC ne présentent même pas un nombre d’images identiques, certaines photos sont mystérieusement absentes dans l’un ou l’autre, bref, c’est un foutoir sans nom.

Heureusement, je me suis toujours méfié d’Adobe et je n’ai jamais beaucoup investi dans les métadonnées et le catalogage offert par l’app, donc je n’avais au final pas grand-chose à perdre à tenter un export complet de ma bibliothèque sous forme de fichiers (et tant pis pour la subtilité). Cependant, une fois encore, il a fallu passer par Lightroom Classic et non CC, le premier exportant bien un catalogue contenant les 33386 images promises (mais en plantant en essayant de réaliser des aperçus, on s’en passera), le second en crachant un nombre inférieur de quelques centaines, pour quelle raison ? Who the fuck knows.

Bref : calculette en main et examen des dossiers plus tard, le compte est bon. Sauvegarde finale du catalogue exporté sur le serveur (on ne sait jamais). Résiliation de Lightroom en crachant au passage cinquante balles de frais de résiliation, parce que quand on est une entreprise avec une éthique de merde, on ne va surtout pas s’abstenir de ce genre de pratiques qui n’ont aucun fondement dans la réalité (j’imagine qu’il faut dépêcher un technicien pour débrancher le disque dur qui m’était personnellement attribué au fin fond d’un data center du Minnesota ?).

C’est maintenant à Apple Photos d’ingurgiter 700 Go d’images et de les synchroniser avec iCloud, une mission dont il sait normalement s’acquitter en 2025. Au final : si vous devez suivre le même chemin, et que vous n’avez pas trop à perdre en métadonnées, je crois que le plus sûr c’est

Et de prendre ce point de départ pour import dans la solution d’arrivée.