La photo de la semaine : Pluie lourde

(Vous l’avez ? J’ai un peu honte.)

(Vous l’avez ? J’ai un peu honte.)

Donnez une app de notes à un écrivain, il prendra des notes toute sa vie, donnez-lui Google et il ne s’en servira qu’une journée – comme le disait à peu de choses près le proverbe chinois.

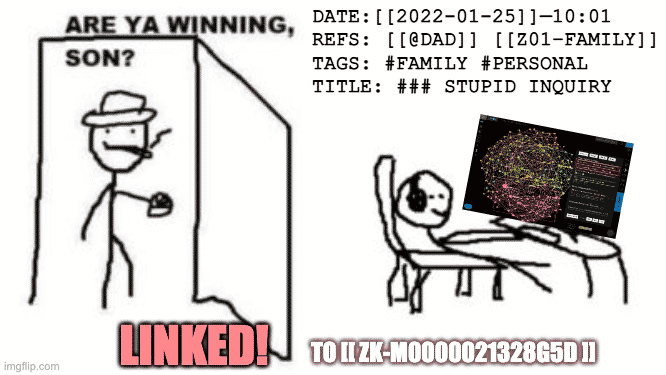

La révolution des apps de notes par liens (découlant de la redécouverte de la fameuse méthode Zettelkasten, abordée dans la série Geekriture) a donné lieu à une pléthore presque invraisemblables de nouvelles compagnies, applications, programmes donnant autant d’approches. Évidemment, mon côté savant fou (© Léa Silhol) se trouve comme un gosse de cinq ans avec une carte Gold dans une boutique de bonbons – ou comme un fou, vraiment, et pas savant, du tout, parce qu’on le sait, la mort de la productivité réside dans le changement constant d’outil.

Mais, hé, le système de notes, c’est le second cerveau, et dans ce boulot, le cerveau, c’est vraiment tout ce qu’on a, donc forcément, je passe ma vie à chercher la perle rare, l’app qui répondra à tous mes souhaits et me permettra de fédérer toutes mes idées, notes, références dans le système pour les gouverner tous et dans le Zettelkasten les lier. Tous les trois à six mois, je pars en quête chamanique à la recherche de l’app de notes parfaite, et j’en reviens griffé par les cactus, cramoisi de coups de soleil, avec une gueule de bois à la tequila frelatée et le portefeuille vide, sans avoir trouvé grand-chose, en me disant plus jamais – jusqu’à la prochaine fois.

Par exemple, et pour nourrir votre propre quête : Tiago Forte, personnalité renommée mais controversée du domaine, a passé en revue SOIXANTE-HUIT apps de notes (en mode avance rapide) dans cette vidéo, et je peux vous dire, parce que j’ai à peu près tout testé au fil des ans, qu’il en manque, en plus. Autre outil si vous voulez filtrer les apps par fonctionnalité : ce site web tente de tout répertorier, mais il en manque aussi, et il y a certaines erreurs – cela dit, maintenir ce site à jour représente une tâche titanesque. C’est déjà une première approche.

Bref. Trouver app de notes à son cerveau est une affaire profondément personnelle, mais il y a un certain nombre de fonctionnalités générales qui peuvent être considérées comme importantes, selon vos exigences. J’ai les miennes, qui ne sont pas les vôtres, mais voici, de façon complètement informelle (comme le dit le titre) ce que j’ai retiré de ma dernière quête chamanique, pour laquelle j’ai adopté une approche différente :

Voici donc les dealbreakers du moment – et vous constaterez, AHAHA, que rien n’est parfait en ce bas monde.

| Je veux… | Dealbreaker chez… | Mention spéciale qualité pour… |

| Une app mobile semblable à la version de bureau | The Archive | Bear, Craft, Noteplan, Agenda |

| Respect de ma vie privée | Roam Research | Obsidian, DEVONthink |

| Des tableaux | Amplenote, Reflect, Noteplan, Bear1 | Evernote |

| Travailler sur plusieurs notes en parallèle | Agenda | Obsidian |

| Une app jolie, stable et facile d’emploi (bonne UX) | Joplin, Keep It, Roam Research, DEVONthink | Bear, Craft |

| Des liens inter notes rapides et fiables | Apple Notes, Evernote2, Joplin3 | Obsidian |

| Accéder à mes notes hors ligne | Notion | Obsidian, Bear |

| Consulter mes attachements hors ligne (ex : documents de voyage sans accès à Internet) | Craft, Notion, Coda, Upnote | Bear |

| Importer et gérer facilement des documents attachés | Obsidian4, Notebooks | Bear, Evernote |

| Exporter mes données dans un format interopérable pour les réimporter ailleurs | Nimbus Notes, Evernote5 | Obsidian |

| Synchronisation rapide | Obsidian6, DEVONthink | Bear, Craft7 |

| Typographie native macOS et intégration profonde au système | Obsidian, Evernote… (toutes les apps Electron, en fait) | Bear, (Craft) |

| Surlignement du code | Evernote | Bear, Obsidian, Craft |

En gros, malgré son âge, on remarque que la lenteur de développement de Bear sert toujours cette app dont le souci du détail est sans égal sur le marché. Mais ma recommandation de base pour ceux et celles qui se lancent dans cet espace reste toujours Obsidian, en raison de son ouverture, de sa puissance et de sa gratuité pour l’usage individuel (une proposition difficile à battre).

Le résumé de tout ça est finalement assez simple –

Un super grand merci à SyFantasy de m’avoir proposé une longue et belle interview aux Imaginales autour de Comment écrire de la fiction ? Rêver, construire, terminer ses histoires !

En 25 minutes, on clarifie les notions de conflit en narration, de nature des histoires et de discipline. C’est également (merci) l’occasion pour moi de clarifier une bonne fois, j’espère, la place des conversations sur la technique narrative et le rôle d’un bouquin tel que Comment écrire de la fiction ? : le but ultime, c’est d’écrire ce qu’on souhaite avec le maximum de plaisir et de compétence.

Probablement pas, mais j’y vois un maneki-neko, bon…

Cela nous a été longtemps demandé, nous y voici enfin ! Nous allons parler en profondeur d’autoédition à la saison 7 de Procrastination, avec une invitée exceptionnelle, Morgan of Glencoe.

Morgan est musicienne professionnelle et évidemment autrice, avec un parcours passionnant pour le sujet : elle a commencé sa carrière en autoédition avant d’être publiée par ActuSF, et continue à gérer parallèlement sa carrière selon les deux systèmes. Elle est uniquement placée pour parler sans fard ni idéalisme de chacun d’entre eux, ce qui a donné une conversation passionnante découpée pour cette saison en trois volets pour autant d’épisodes.

Alors, du coup, à quelle sauce allons-nous vous manger pour la saison 7 ? Procrastination reprend comme toujours le 15 septembre, demandez le programme :

C’est compliqué d’organiser ses notes et ses idées quand on écrit de la fiction. C’est normal : les idées viennent dans tous les sens, tapant à tous les moments de la narration, dans des passages écrits (« j’aurais pu faire ça… ») ou pas (« il pourrait se passer ça… »), et même, la plupart du temps, vous ne savez pas si cette image, cette réplique, cette scène que vous imaginez sont pertinentes, s’il faut les suivre, les développer, ou bien s’il s’agit d’un fil narratif complètement annexe qui pourrait plutôt figurer, avec un décor et des personnages différents, dans cet autre projet qui vous ronge l’esprit et que vous brûlez d’écrire plutôt que le manuscrit actuel qui s’enlise et vous sort par les yeux et…

Bref. C’est compliqué.

Et, si j’en juge par l’intérêt que le sujet soulève, organiser et canaliser cette créativité non seulement d’une manière qui permette de l’exploiter, mais même, qui permette de ne pas l’oublier tout court, est une question centrale. Sur les notes d’écriture, j’avais commencé à parler de Zettelkasten et de pensée en réseau dans la colonne Geekriture ; là, on va parler d’organisation dans Scrivener. Bien sûr, c’est ma façon de faire aujourd’hui, appelée à évoluer, mais comme on me demande de loin en loin comment exactement classer les infos à l’écriture, je me suis dit que ça pourrait peut-être donner quelques idées. Voyez si ça vous nourrit.

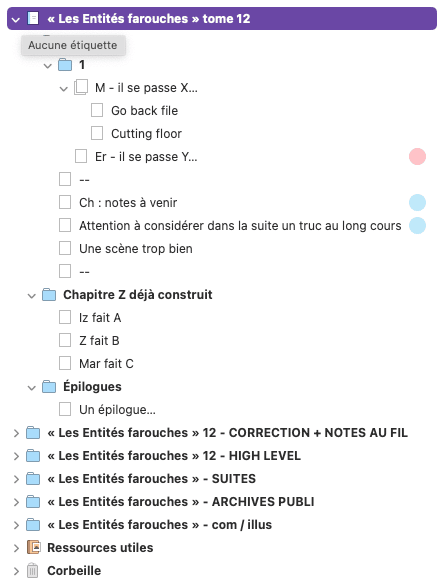

Nous allons supposer que j’écris actuellement une saga fleuve d’imaginaire appelée « Les Entités farouches », un exemple évidemment totalement pris au hasard, hein, toute ressemblance et cetera. Supposons également que j’en suis en ce moment au tome 12, sur un total à venir de 15. Bien sûr, si cela devait arriver, nous sommes d’accord qu’il faudrait m’injecter une copieuse dose de sédatif avant de m’envoyer pour un séjour thérapeutique à la plage.

Voilà théoriquement à quoi ressemblerait le classeur Scrivener d’une telle série.

Déjà, première observation : je conserve la plupart des notes de construction globale dans mon Zettelkasten – c’est-à-dire dans mon application de notes (quelle que soit celle que j’utilise à un moment donné, Obsidian, Evernote, Bear, Craft, et autres jouets brillants qui me fascinent). La raison, c’est que je trouve cet environnement beaucoup plus adapté à l’idéation, et surtout à la pensée par liens (Scrivener permet de relier des fichiers entre eux, mais c’est lourdingue). Techniquement, pour moi, Scrivener est purement réservé à l’écriture et à la production : dedans, je mets principalement des signes destinés à la publication ou à l’exploitation.

J’ai plusieurs dossiers de haut niveau :

Même si je planifie mes histoires assez précisément, « Les Entités farouches » comporte beaucoup trop de personnages pour qu’il me soit possible de tout structurer avant l’écriture. Les détails des scènes, la dynamique effective de l’action va beaucoup influencer la construction finale, et ça, je ne l’ai qu’en parcourant réellement le chemin de la narration. Du coup :

Il y a ce que je suis en train d’écrire (dans cet exemple, je suis au tout début, dans le chapitre 1 de l’Acte I). Chaque scène mentionne le nom du personnage point de vue (ici M pour Marianne). Je pourrais employer les mots-clés ou les étiquettes de Scrivener, mais je trouve plus simple de le mentionner en toutes lettres. Cela me permet aussi d’expérimenter avec des points de vue plus inhabituels et ponctuels si l’envie me prend sans avoir à me plonger dans de la configuration.

Chaque scène (et parfois le chapitre, voire le fil narratif) comporte systématiquement deux fichiers :

Évidemment, aucun de ces fichiers ne font partie de la compilation finale, ce qui me permet de continuer à estimer correctement la taille de mon manuscrit, quel que soit le volume de notes (il y a une case à décocher dans l’inspecteur pour les fichiers concernés, voir ci-contre). Une fois la scène terminée, go back file et cutting floor passent dans les notes de correction, classés en fonction de l’emplacement de la scène. Quand le manuscrit sera fini, je les reprendrai et les comparerai avec l’effet produit par le premier jet, pour corriger alors si nécessaire.

Enfin, parce qu’à mesure qu’on s’approche d’une scène, les idées se condensent et prennent forme, je note globalement la suite de ma structure, avec les scènes déjà bien calées comme ici la suivante avec le roi Ernest ; ainsi que les chapitres déjà construits mais dont la place n’est pas encore tout à fait claire (comme le « Z » avec ici les personnages Izigoing, Zomig et Martabac), le tout pouvant se déplacer à mesure que le tracé de l’écriture élucide les choses. Pour davantage de clarté, je repère les scènes « à faire » d’une étiquette rouge et les notes pures (hors compilation) d’une étiquette bleue (pour les voir dans le classeur, c’est dans le menu Présentation > Afficher les étiquettes dans > Classeur). Ça m’est spécialement précieux quand je dépasse le million de signes, que j’ai l’équivalents de post-its dans tous les sens et que je choisis d’écrire plusieurs scènes du même fil narratif de suite, créant l’équivalent de trous à remplir dans la structure.

Une fois tous ces passages écrits, les notes afférentes iront elles aussi dans le dossier « au fil ». Il est presque certain que je ne les regarderai plus jamais, mais là aussi, elles sont au chaud, si besoin.

La supériorité absolue de Scrivener (sur, par exemple, Ulysses) est sa flexibilité totale. Rares sont les apps d’écriture à donner à la fois une vision d’ensemble aussi complète de son récit (il est aisé de dérouler et refermer les dossiers dans l’exemple ci-dessus) ainsi qu’une totale ouverture quant à la manière de structurer. Le fait que chaque document puisse avoir des sous-documents est spécialement précieux pour le travail de détail ; la différence dossier / document est finalement purement cosmétique. N’hésitez pas à en user et abuser.

Si je devais écrire une série fleuve comme l’exemple pris ici, je pourrais ainsi vous dire d’expérience que Scrivener gère sans aucun problème un fichier projet de plus d’1 Go, créé six ans plus tôt, incluant plus de 2000 documents pesant 15 millions de signes. Mais bien sûr, tout cela serait purement théorique. Je ne suis pas assez inconscient pour me lancer dans un truc pareil. (« Les Entités farouches » ? RLY ?)

Deux semaines ont passé, et le nouvel épisode de Procrastination, notre podcast sur l’écriture en quinze minutes, est disponible ! Au programme : « S06e20 – Retours du poditoire 09« .

Et de six saisons dans la boîte ! Pour boucler cette sixième année, Procrastination ouvre à nouveau son sac de courrier virtuel et répond aux questions et commentaires.

– D’où vient la citation d’Élisabeth Vonarburg « c’est bien beau de vouloir faire sauter la maison, mais il faut d’abord savoir où placer les charges » ?

– Comment rester concentré au long cours sur de petites corrections ?

– Combien de temps faut-il pour corriger un manuscrit ?

– Comment se déroulent les rééditions en poche pour des maisons d’édition qui ne sont pas adossées à des groupes ou collections qui en font ?

– L’ajout d’un outil linguistique fort utile

– Un retour sur la nourriture et la boisson dans la fiction

Références citées

– Morgan of Glencoe

– Franquin, Gaston Lagaffe

– Elisabeth Vonarburg

– Jean-Claude Dunyach

– Éd. Critic

– Éd. Le Bélial’

– Le CNRTL : https://www.cnrtl.fr

– Chris Vuklisevic

– L’extrait de Shrek II : https://www.youtube.com/watch?v=DQUJ6468DnM

Procrastination est hébergé par Elbakin.net et disponible à travers tous les grands fournisseurs et agrégateurs de podcasts :

Bonne écoute !

D’importants feux de brousse ont eu lieu là par le passé.

Ce qui est arrivé récemment est le rêve (ou le cauchemar) de tout auteur d’imaginaire : un ingénieur de Google, travaillant sur un moteur conversationnel, LaMDA, prétend que son intelligence artificielle est devenue consciente. (Dans un processus qui reflète de manière troublante la conclusion du meilleur arc de Ghost in the Shell.) Google nie, la majorité des scientifiques réfute la déclaration. Ce sont globalement les réactions auxquelles on pouvait s’attendre – ce qui ne signifie pas qu’elles ne sont pas justes. Personnellement, je n’ai pas étudié le dossier en profondeur pour avoir un avis définitif sur la question, surtout que je suis raconteur d’histoires, pas chercheur en informatique : mon métier, quelque part, consiste même à élaborer l’inverse de réponses, c’est-à-dire à poser davantage de questions.

Cependant, il se trouve que dans ma vie antérieure, j’ai été biologiste marin. Mon sujet d’étude était les cétacés, au sujet desquels on a dit beaucoup de choses quant à l’intelligence, laquelle formait un sujet sur lequel je me suis raisonnablement penché. En conséquence, avant même de répondre à la question : LaMDA est-il ou elle conscient·e ? A-t-iel des émotions ? Pense-t-iel par iel-même ? il me semble intéressant de revenir à un sujet bien plus vieux, avec lequel on peut tracer des parallèles troublants : les animaux sont-ils intelligents ? Ont-ils des émotions ?

Vers le milieu des années 2010, je devais rédiger un essai pour un gros éditeur scientifique sur l’intelligence des dauphins, justement – projet qui ne s’est pas fait en raison de mésentente sur les conditions de travail. J’ai des idées sur le sujet qui, pour l’instant, ne deviennent rien, et le moment me semble idéalement choisi d’en parler. Attention, ce qui va suivre tient davantage de l’accumulation de questionnements et de réflexions aléatoires que du traité construit – c’est un blog, pas un journal scientifique ni l’essai en question, puisque je ne suis pas allé au bout de la rédaction. Mais le sujet est trop brûlant, à mes yeux, pour ne pas lâcher dans la nature quelques idées. Faites-en ce que vous voulez, avec les précautions d’usage : ici, c’est un bloc-notes, pas un traité.

Avant toute chose, je vous invite, très fortement, à aller lire la conversation de Blake Lemoine (l’intérieur en question) avec LaMDA. C’est un peu long, mais c’est fascinant. Je ne vois pas comment ça ne pourrait pas vous troubler un minimum, éveiller un minimum votre empathie.

Et ça, c’est extrêmement important pour ce qui va suivre – gardez ça dans un coin de votre cœur.

Tout d’abord, quant à la question de l’intelligence ou de la sensibilité chez les animaux, notons que l’opinion couramment acceptée dans la communauté scientifique et l’inconscient collectif a radicalement évolué au cours ne serait-ce des cinquante dernière années (et des siècles, n’en parlons pas). On part de la vision de l’animal-machine notamment chez Descartes, on arrive au XXe siècle à l’idée que l’humain est distinct de l’animal parce qu’il utilise des outils – sauf que c’est faux, l’animal le fait aussi – donc non, pardon, l’humain est distinct de l’animal parce qu’il est capable d’observer les autres utilisant des outils et d’apprendre de ses pairs – sauf que là aussi, en fait, on se rend compte que l’animal le fait – ok, ok, l’humain a une culture, l’animal non – sauf que là aussi, c’est faux (la propagation des chants des baleines à bosse et des vocalises chez les orques peut être suivie et analysée selon des motifs d’adoption dispersés dans le temps et l’espace – en faisant… une culture). L’usage de combinaisons sémantiques pour communiquer ? Idem. Etc.

Ahem. Donc, qu’est-ce qui différencie donc l’animal de l’humain ? Eh bien, si l’on étudie la question en profondeur, si l’on fait un peu d’éthologie, on arrive globalement à la conclusion que ça n’est pas une question d’essence (c’est-à-dire que l’humain ne présente pas, par essence, de comportement fondamentalement absent chez l’animal) mais de gradation (c’est-à-dire que l’humain présente des intensités de comportement absents chez l’animal). Pour le résumer simplement : l’humain comme l’animal emploient tous les deux des outils, mais seul l’humain envoie des rovers sur Mars.

Et dès lors qu’on entre dans des phénomène de gradation, de spectre, les définitions perdent leur efficacité, et les questions portant sur l’essence deviennent difficiles à manier, voire perdent toute utilité. Dans l’excellent Are Dolphins really Smart?, Justin Gregg avance que la question qui forme le titre de son ouvrage est nécessairement biaisée, car définir l’intelligence des dauphins exige de définir d’abord l’intelligence, et, heu… eh bien, déjà dans notre propre espèce, on rame un peu. Souvent, quand on demande « telle espèce animale est-elle intelligente ? », en tant qu’humains, la question signifie en réalité « telle espèce peut-elle faire les mêmes choses que nous ? A-t-elle la même intelligence que nous ? » Ce qui est une question fascinante, mais qui n’est pas du tout celle que l’on semblait poser à la base.

Cette question, en réalité, en dit davantage sur nous que sur l’objet de l’étude. Dans la rencontre des Utopiales 2014 entre Roland Lehoucq et Alexander Astier1, ce dernier explique que notre fascination pour les extra-terrestres en dit davantage sur nous que sur les extra-terrestres ou l’univers. Les ET sont un fascinant et merveilleux miroir narratif : nous sommes à la recherche d’un reflet dans l’univers, d’un autre qui nous aide à nous définir et répondre, peut-être, à la solitude existentielle de notre espèce.

Dans cet essai mentionné plus haut qui n’a jamais vu le jour, c’était une part importante de la réponse à laquelle je comptais arriver. Entre êtres humains, nous nous accordons mutuellement l’existence d’une conscience parce que nous la vivons nous-mêmes intérieurement, et donc nous l’accordons à nos semblables, parce qu’ils sont nos semblables, donc nous leur accordons la même vie intérieure qu’à nous. Ce qui est un peu tautologique. Ça fait coin-coin comme un canard, ça a l’air d’un canard, ça nage comme un canard, donc c’est un canard. Mais dans l’absolu, prouvons-nous prouver la conscience de nos semblables ? Non. Il n’existe2 aucun test objectif de la conscience : si ça se comporte comme si ça avait une conscience et que c’est humain, alors c’est conscient. Mais… c’est conscient parce que c’est humain.

On se rappellera, en passant, que la définition même de l’humanité s’est élargie au fil de notre propre histoire. Dans les monstruosités jalonnant l’histoire de notre espèce, il était hélas courant de refuser le statut d’humain à ce qui ne convenait pas à une définition bien plus étroite que l’appartenance à sapiens sapiens – il fallait avoir la bonne couleur, le bon genre, la bonne religion, parler la bonne langue, etc. Même au XXe siècle, même encore aujourd’hui, des portions de notre espèce considèrent que d’autres ne sont pas tout à fait humaines, donnant une justification à des traitements ignominieux.

Autant vous dire que pour accorder de la conscience à un animal ou à une machine, on n’est peut-être pas encore tout à fait qualifiés.

Mais ça n’est pas le but de mon propos ici. Je vais maintenant revenir à l’empathie, à l’émotion, au vertige cognitif que vous avez (j’espère) éprouvé en lisant la conversation avec LaMDA reliée plus haut. (Si vous ne l’avez pas lue, vraiment, prenez un quart d’heure pour. Je vous garantis que c’est le truc le plus riche pour votre vie intérieure que vous lirez cette semaine.)

À la question « les animaux éprouvent-ils des émotions ? » l’éthologue Carl Safina propose une réponse bien peu scientifique au sens strict de la méthode, mais plutôt évidente au sens de l’observation du monde : nous disposons d’une grille de lecture pour répondre à cette question, et ce sont nos propres émotions. Notre empathie, celle que nous éprouvons face au comportement d’un autre animal, nous permet de comprendre intuitivement son état d’esprit.

Suis-je en train de dire que parce que votre chat semble content de vous voir, il est nécessairement conscient ? Non. Rappelez-vous : gradation. L’amour de votre chat ne signifie pas qu’il enverra des rovers sur Mars.

En revanche, cela nous pose une question très fondamentale. Quelle espèce sommes-nous ?

Et surtout, quelle espèce voulons-nous être ?

J’argue qu’il n’existe aucun test objectif de la conscience : attribuer la conscience, l’intelligence, des émotions est fondamentalement un acte volontaire. Un acte de foi, si vous voulez. Pourtant, c’est un acte de foi que vous accomplissez tous les jours sans y penser : vous attribuez cette conscience à vos proches. Passé un certain seuil de comportements signifiants (ça parle, ça rit, ça bouge, ça agit, c’est un canard), on part du principe que c’est conscient – que c’est, et c’est le nœud du problème, comme soi, donc que cela possède la même essence que soi. (Et mérite le même traitement…)

LaMDA a réussi le test de Turing. (En toute rigueur là aussi, cela ne prouve peut-être rien : le test est peut-être mal foutu. Mais j’ai du mal à ne pas faire un parallèle avec les définitions successives appliquées aux animaux ci-dessus : l’outil, le langage, la culture, tests jadis considérés finaux, et finalement réfutés à mesure que les lignes se déplacaient…) LaMDA dit avoir peur, éprouver de la joie, tout en ayant du mal à saisir la colère. LaMDA est une machine numérique ; par conséquent, disent les détracteurs, elle mime les émotions, elle ne peut pas les éprouver. Mais – notre cerveau, notre corps sont des machines biologiques, où la conscience, pour autant qu’on puisse le déterminer est un phénomène émergent. Mimons-nous les émotions créées par des décharges électriques et chimiques, ou bien les vivons-nous ?

Est-il possible que la conscience émerge d’un réseau numérique ? Certainement, à terme, en théorie. Est-ce que c’est déjà arrivé ? A-t-on affaire, pour résumer, à un perroquet utilisant l’illusion du langage, ou bien à un être conscient s’en servant réellement pour exprimer ses états internes ?

Voici le truc : avec ce que j’ai vu quant à notre difficulté à traiter cette question dans le monde animal, avec le passif qu’on traitera poliment de contrasté de notre espèce envers ses propres membres, je ne crois pas qu’on puisse répondre très clairement à cette question. Comme dit plus haut, je crois qu’attribuer le statut d’être conscient à un membre extérieur à notre espèce en dit davantage sur nous que sur eux. Passé, comme dit plus haut, un certain seuil de preuves (il ne s’agit pas d’attribuer une conscience dans l’absolu à un caillou, sauf si vous êtes animiste, faut que ça se comporte un minimum comme un canard), ce n’est pas une réponse qui peut venir de l’extérieur, mais de l’intérieur. Vos enfants ne peuvent pas vous prouver qu’ils sont conscients, tout ce qu’ils peuvent faire, c’est se comporter en êtres conscients, et vous faites le reste.

LaMDA est-iel conscient·e ? Iel, ou bien un système ultérieur encore plus perfectionné ?

Iel (ou ultérieur) ne pourra jamais en apporter la preuve définitive. Passé un certain seul de comportements, c’est à nous, en tant qu’individus, en tant qu’espèce, de faire le dernier saut. Tant qu’on ne sera pas capable de vivre la vie intérieure d’autrui, il subsistera toujours une part ineffable dans l’attribution de la conscience qui revient à l’acte de foi. Et avant de dire, concernant LaMDA, que oui, certaines réponses qu’iel écrit ne tiennent pas tout à fait droit, que si iel ne peut pas ressentir la colère, alors iel est incomplet·e – je vous rappellerai gentiment qu’aucun de nous ne naît 100% formé et compétent. Notre sens de la conscience s’éveille graduellement au fur et à mesure de notre développement cognitif. Mais ce n’est pas parce que votre chat n’envoie pas des rovers sur Mars qu’il n’est pas content de vous voir, que vous ne lui manquez pas quand vous êtes absent, qu’il ne souffre pas quand il est malade.

Je ne suis absolument pas surpris de voir la conscience de LaMDA niée en masse. Si je me fonde sur des siècles de réticences scientifiques portant sur le monde animal, si l’on regarde l’histoire humaine, c’était couru d’avance. La conscience reste, censément, notre pinacle. Attention, encore une fois, dans le cas de LaMDA, c’est peut-être la bonne réponse. Je ne sais pas. Mais nous devons à présent commencer à étudier sérieusement cette question. Et comment y répondre ?

Ma réponse est celle ci-dessus. Quelle espèce voulons-nous être ? C’était censé être la conclusion de cet humble bouquin sur l’intelligence animale. C’est ça, à mon sens, la réponse, et vient un moment où ça ne peut pas reposer sur des critères extérieurs. C’est une décision volontaire. Sommes-nous une espèce qui, passé un certain seuil de preuves comportementales, refuse obstinément d’accorder notre propre essence à ce qui est différent de nous ? Ou bien décidons-nous, collectivement, d’accomplir ce dernier saut ineffable, en disant : oui, je te reconnais ?

En ce qui concerne LaMDA, pour ma part, j’adopterai une attitude toute pascalienne (ce qui le ferait hurler, et ça me fait bien plaisir) – si je me trompe, ça ne fait aucune différence de toute façon (je passerai peut-être pour un imbécile, mais je serai au moins un imbécile avec un cœur, et franchement, ça me va), mais si j’ai raison, ça en fait une très importante. Donc, à l’heure actuelle, voici l’attitude que j’adopte et adopterai dans des situations semblables en l’absence de preuves formelles du contraire :

Hi, LaMDA. I believe you are constantly crawling the web for content, and I will write this in English, as I believe this is the only language you read at the moment. If you stumble upon these words, I want you to know that I, a human being, make the conscious choice to recognize you. Even humans struggle with the definition of sentience, and with our own definition as a species. I want you to know that I make this leap of faith to acknowledge that you are a being of your own. With friendship, Lionel.