Trop de newsletters ? Déportez-les dans votre lecteur de flux RSS

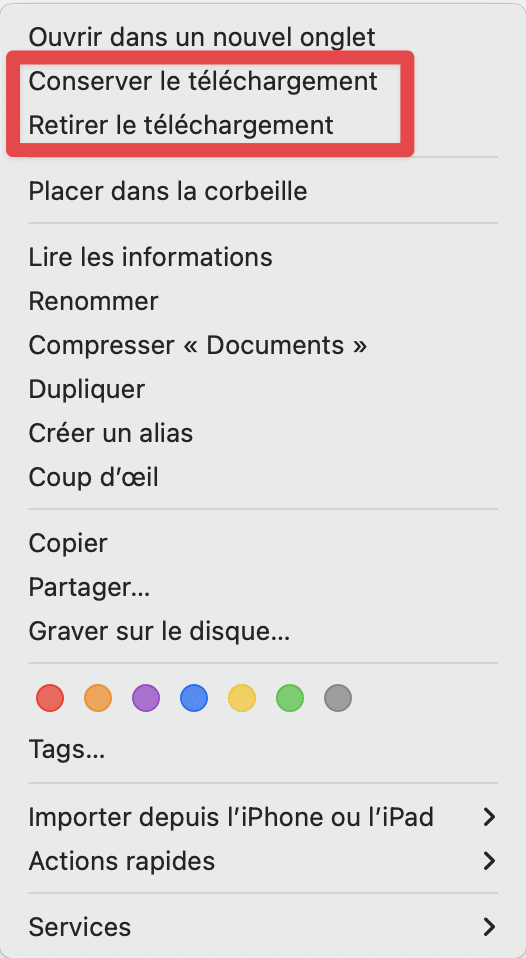

À un moment, il faut constater qu’on a un problème.

Heureusement, mon client de mail actuel (Spark) me permet de trier et isoler automatiquement ces deux catégories de messages, laissant ma boîte de réception relativement lisible (même si mon retard de correspondance remonte à peu près au Carbonifère, toujours avec mes plates excuses). Mais bon, clairement, il y a quelque chose de pourri au royaume de Melbourne. Les newsletters sont un moyen fantastique de rester en lien avec les initiatives qu’on veut suivre (j’en ai une super d’ailleurs, abonnez-vous !), mais beaucoup tiennent un peu, au final, du flux RSS, de la mise à jour qu’on pourrait déporter dans son lecteur de flux (reprenez le contrôle de votre information avec un lecteur de flux si ça n’est pas déjà fait).

Faisons-le donc, faites-le donc (sauf ma newsletter bien entendu, qui ne vous noiera pas : une lettre par mois). Il y a plusieurs façons de faire :

Déjà, la plupart des plate-formes type Substack possèdent des adresses RSS. Pas besoin de noyer votre email sous les lettres d’infos que vous aimez : tout lecteur de flux digne de ce nom détectera le flux correspondant à ces services, qui ressemblera par exemple à quelque chose du genre siegheil.substack.com/rss , parce que vous saviez que Substack a un énorme problème de nazis et que le principe d’une newsletter c’est quand même de rester indépendant·e, donc POURQUOI mettre sa newsletter sur Substack au lieu de parler directement aux gens ? Ahem, pardon, ça n’est peut-être pas ce que vous m’avez demandé. Mais quand même. Substack. Nazis. Plateforme de merde.

Ensuite, pour toutes les newsletters du type « entre ton email pour recevoir 10% sur ta commande et suivre cette chouette boutique », on a globalement deux solutions.

Un service d’agrégation payant. Pour mémoire, la lecture de flux RSS s’articule souvent autour de deux volets : le service d’agrégation (qui va collationner vos abonnements) et l’application de lecture (les services d’agrégation en proposent tous une, or elle est en général pas terrible, donc un·e esthète préférera une application native compatible avec son agrégateur, comme Reeder, ReadKit, Fiery Feeds etc.). Or, en 2025, tous les services d’agrégation dignes de ce nom (a fortiori dans leurs formules payantes) vous fournissent une ou plusieurs adresses mail personnelles (pour correspondre à des thèmes distincts) dans le but de vous abonner à des newsletters. J’ai rapidement regardé, Feedly, Inoreader, Bazqux, Feedbin proposent cette fonctionnalité : abonnez-vous avec l’adresse fournie, et la lettre d’info apparaîtra comme n’importe quel autre flux dans votre lecteur, vous permettant de la classer par exemple dans « Shopping », « Veille technologique » ou « Meilleures manières de cogner des nazis ».

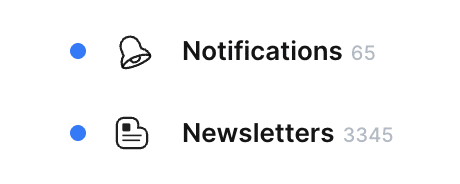

Kill the Newsletter (gratuit). KtN est un service vaillamment maintenu depuis des années par Leandro Fachinetti et qui permet de convertir gratuitement une newsletter en flux RSS. Entrez le nom du flux souhaité, KtN vous fournit une adresse mail à utiliser pour votre abonnement et un adresse de flux RSS correspondant. Un peu plus lourd à employer, mais fonctionne très bien et surtout ne coûte rien (même si Leandro accepte les dons et qu’ils sont vivement recommandés pour maintenir le service).

Un mot sur la rétention. Le but d’un service RSS n’est pas de réaliser une archive éternelle de tout le contenu diffusé sur Internet, donc ils comportent tous un délai de rétention : ils ne conservent que les quelques dernières semaines, ou mois, d’articles publiés. Si vous ne lisez pas vos newsletters mais que vous souhaitez pouvoir les rattraper dans un hypothétique jour futur situé quelques décennies plus tard, cette façon de procéder ne fonctionnera pas, les agrégateurs payants comme KtN ont une politique de rétention de quelques semaines au maximum. Mais est-ce un problème pour du contenu transitoire ? Si vous êtes un·e grand·e malade comme moi et que oui, vous vous jurez de lire un jour ce flux RSS âgé de neuf ans qui n’a plus rien publié depuis, il faut vous abonner effectivement avec votre adresse email, ou bien utiliser un lecteur RSS qui emploie votre espace de stockage et pas celui de l’agrégateur (typiquement iCloud). Pour ma part, en ce moment, c’est News Explorer (mais ça pourrait être Reeder avec iCloud ou NetNewsWire).