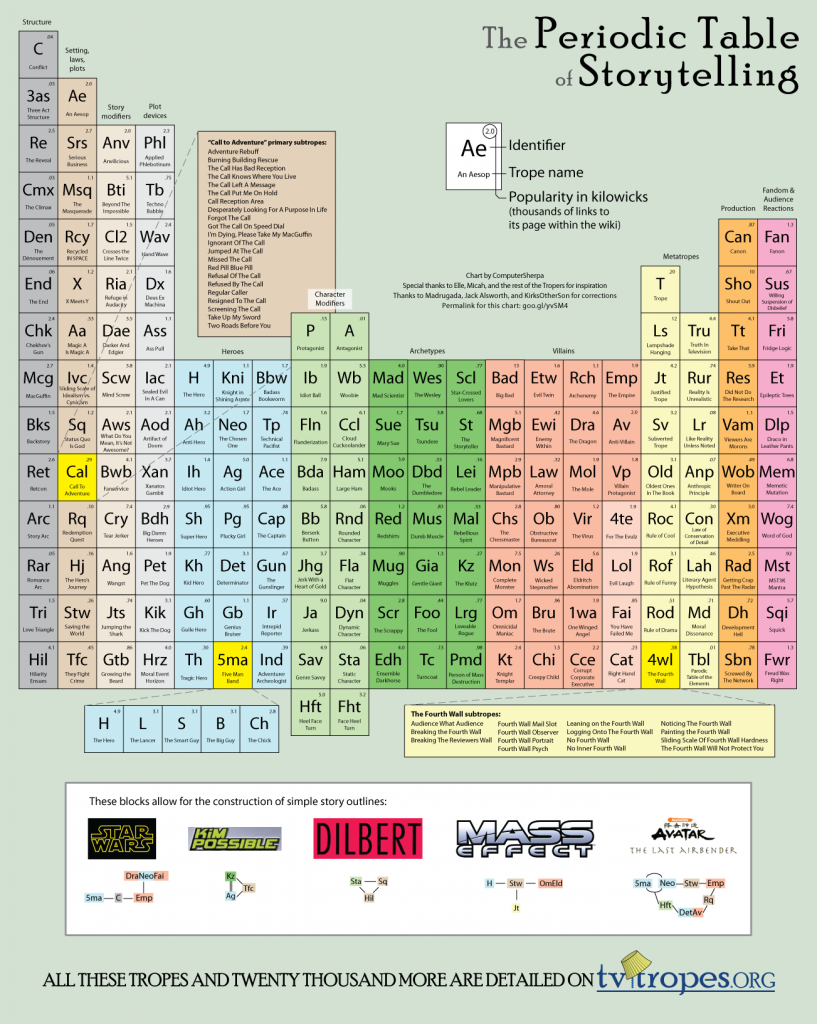

Le tableau périodique de la narration

Alors ça, c’est drôlement cool :

Des frappadingues chez Graphjam ont construit un tableau périodique des éléments de la narration à partir des tropes recensés chez TVTropes.org, un wiki passionnant qui classe, définit et énumère un certain nombre de modèles et d’archétypes présents à l’origine dans la narration télévisée, mais aussi en littérature, au cinéma, au théâtre, dans les jeux vidéo… Une lecture instructive, drôle et passionnante où l’on peut engloutir des heures entières (prudence !) tout en apprenant beaucoup de choses sur les briques fondatrices de la narration, comment elles peuvent être intelligemment utilisées, prises à contrepied… ou atrocement employées au premier degré, auquel cas elles deviennent de gros clichés.

(Grand merci à Eric Carey pour m’avoir signalé cette véritable perle !)

Une petite causerie sur la traduction : j’ai été très honoré de recevoir quelques questions d’un étudiant en langues pour son mémoire universitaire, qui traitait principalement du lien que le traducteur nourrit avec sa ou ses langues de travail. Les propos n’engagent évidemment que moi et mon propre cas, je ne sais pas si les réponses sont bonnes mais certaines des questions l’étaient sacrément en tout cas !

Une petite causerie sur la traduction : j’ai été très honoré de recevoir quelques questions d’un étudiant en langues pour son mémoire universitaire, qui traitait principalement du lien que le traducteur nourrit avec sa ou ses langues de travail. Les propos n’engagent évidemment que moi et mon propre cas, je ne sais pas si les réponses sont bonnes mais certaines des questions l’étaient sacrément en tout cas ! Une question reçue soulevant un point assez peu connu du grand public concernant la rémunération des auteurs et des créateurs, et sur lequel il me paraît indispensable de faire un point :

Une question reçue soulevant un point assez peu connu du grand public concernant la rémunération des auteurs et des créateurs, et sur lequel il me paraît indispensable de faire un point :

Ansset posait en

Ansset posait en