Ulysses ne peut soutenir des projets complexes comparé à Scrivener

Essayer des apps (des logiciels, on disait dans ma folle jeunesse 8 bits), c’est ma vie, mon loisir, tandis que d’autres assemblent des bateaux en bouteille ou bien risquent leur vie en faisant de la wingsuit : la différence, c’est que regarder des mecs en wingsuit, c’est vachement impressionnant, alors que regarder un mec tester une app d’écriture, ça l’est vachement pas du tout.

Depuis un an environ, je suis parti en une quête chamanique à l’extérieur de Scrivener (pas pour L’Héritage de l’Empire, mais pour d’autres projets moins ambitieux en parallèle). Scrivener est mon outil de prédilection, l’environnement merveilleux qui me permet d’écrire des bouquins de presque 1000 pages monstrueusement compliqués en un temps raisonnable, mais existerait-il un meilleur environnement d’écriture ?1 J’ai en effet été très déçu par l’attitude cavalière des développeurs de Scrivener envers les bugs de synchronisation qui sont apparus sur la version mobile l’année dernière ; il se trouve que le problème était la responsabilité d’Apple, mais c’est à peine si le support technique semblait s’en soucier. Pas ce que j’attends du développeur de mon outil professionnel central.

Suite à cela, je me suis tourné vers le concurrent principal de Scrivener, Ulysses (on avait comparé les deux ici). J’avais résolu de lui confier des projets de plus en plus complexes, afin de voir s’il tenait la charge et pouvait répondre à mes exigences.

J’ai d’abord réalisé la version augmentée de L’Impassible armada, qui sortira l’année prochaine – soit l’équivalent du volume d’une nouvelle : écriture, check, corrections, check.

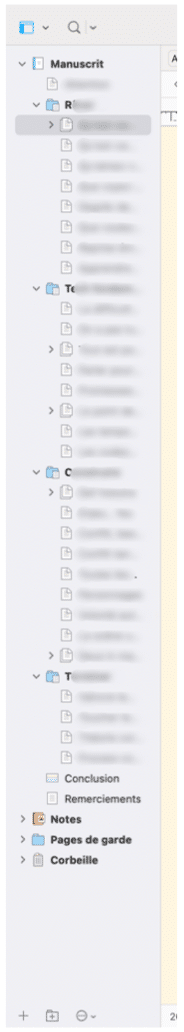

Plus difficile : je lui ai ensuite confié le court projet de non-fiction sur lequel je travaille actuellement (qui figure dans les barres de progrès, l’air de rien). Écriture : check. Correction…

Patatras. Dès les premières minutes, je me suis confronté à un mur insurmontable :

Ulysses ne peut soutenir un projet complexe parce qu’il ne permet pas à l’auteur d’avoir une vision d’ensemble de son projet. En tout cas, pour ma part, c’est absolument vital pour m’orienter en cours d’écriture et surtout pour corriger, afin de cerner à quoi le premier jet ressemble et s’il est équilibré.

C’est une simple bêtise d’interface (UI) et d’expérience utilisateur (UX). Démonstration par l’exemple : voici deux captures d’écran (floutées) du plan du premier jet de ce projet, réalisées sur des fenêtres en plein écran, sur toute leur hauteur et évidemment sur la même machine (iMac 27 pouces). Les lettres qui apparaissent en clair signifient les en-têtes de grandes parties. (Pour l’amusement, en passant, j’applique mes propres recommendations : mes éditeurs de texte sont bel et bien en solarisé.)

Ulysses est tellement obnubilé par sa simplicité et son aération (qui a été très agréable à l’écriture, je tiens à le noter) qu’il perd une quantité invraisemblable de blanc : je ne peux voir que deux parties entières de mon manuscrit, alors que Scrivener, peut-être moins fancy, me montre non seulement tout, mais me donne encore largement de la marge. En plus, Scrivener permet de déplier / replier les dossiers (chapitres, parties) à l’envi alors que c’est impossible dans Ulysses : on peut se focaliser sur un chapitre, mais les « groupes » (dossiers) restent toujours dépliés et on ne peut jamais tout embrasser d’un seul regard. Ce qui est quand même complètement con.

Ulysses remporte clairement l’avantage pour ce qui est de l’immédiateté de l’environnement d’écriture et la synchronisation est merveilleusement automatique comparée à Scrivener. Mais la révision d’un manuscrit est une étape cruciale de la réalisation d’un projet, et les développeurs d’Ulysses n’ont clairement pas pensé à cet étape, uniquement à la production.

Après, comme il faut tout dire sur Internet aujourd’hui ou alors on vient vous souffler dans les bronches, je sais que bien des auteurs écrivent des romans avec Ulysses et s’en tirent très bien, et more power to them, tout cela ne concerne que moi. Or moi, en vérité je vous le dis : je ne peux déjà pas corriger un essai de 300 000 signes dans Ulysses, il me serait littéralement impossible de réaliser un livre comme L’Héritage de l’Empire (1,7 millions de signes) dans cet environnement en une grosse année. Surtout quand je vois toute la masse de corrections grandes et petites que j’ai effectués sur ce roman (certains personnages secondaires ont disparu, des fils narratifs entiers ont été ajustés, des détails ont été verrouillés sur le long cours, etc.) : il me fallait garder la trace de dizaines de choses à chaque instant pour ne rien perdre en route.

Tout cela pour dire, parce que la question m’avait été posée à l’époque où l’on sortait encore de chez nous (haha, vous vous rappelez les chant des oiseaux et la sensation de la pluie sur votre visage ?), que non seulement je continue à recommander Scrivener, mais que je peux affirmer d’expérience qu’il n’y a pas mieux. L’outil est infiniment flexible, du récit court (j’écris des nouvelles avec) jusqu’à la pentalogie monstrueuse (tout « Les Dieux sauvages », les notes, les manuscrits des quatre tomes publiés et le début du cinquième existe dans un seul projet Scrivener créé en 2016 !) Et pourtant, j’étais vraiment décidé à m’en séparer.

Ulysses est en revanche certainement le roi du texte court, mais pour cela, a-t-on vraiment besoin d’une app sur abonnement quand il existe par exemple iA Writer ?

Pour ma part, le contenu que j’avais commencé à placer dans Ulysses va partir, soit dans iA Writer, soit dans Obsidian. Et de ce dernier, il va vraiment falloir que je vous parle, c’est tout le voyage de prise de notes évoqué en début d’année, et il se trouve que je vais avoir une plate-forme fantastique pour développer ces idées. (Ce n’est pas l’essai sus-nommé ni une chaîne YouTube, c’est autre chose !) Un indice en bas de votre écran : Zettelkasten.

- D’emblée : je sais que Scribbook et WriteControl existent, mais les web apps sont disqualifiées d’entrée dans ma propre pratique. Je ne me fie pas à un service qui peut disparaître demain, je veux quelque chose qui fonctionne entièrement hors ligne, et je veux posséder le contrôle de mes données. ↩