L’échec de la to-do list pour créer (Geekriture 02)

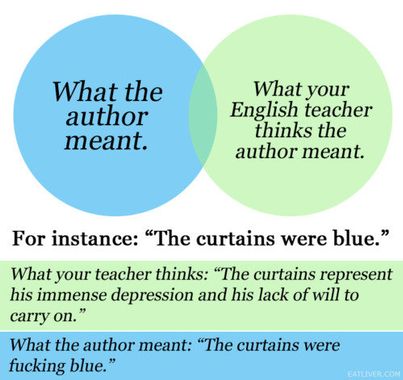

Maintenant que nous nous sommes mis d’accord sur le fait que la création artistique peut bénéficier d’une forme de structure, la logique dicte que l’on parle de ladite structure.

Sauf que toute personne s’étant attelée à essayer de créer quoi que ce soit s’est très vite rendu compte que le processus ne ressemblait pas du tout à une structure merveilleusement linéaire du type :

1. J’ai une vague idée

2. ???

3. Richesse, célébrité, flûtes de champagne, hordes de fans en voulant à ma vertu

(Même si nous sommes bien d’accord que la richesse, la célébrité et les attentats à la vertu ne sont pas, en réalité, les vrais objectifs de la création. La création elle-même devrait être sa propre récompense.)

➡️ L’article Geekriture du mois traite de l’échec des approches de productivité classiques dans le cadre créatif, à lire sur ActuSF.