Apprenons à ponctuer des dialogues (3) : le formatage moderne

(Articles précédents dans cette série : 1) les bases, 2) le formatage classique.)

Formatage moderne que j’appelle ainsi avec moi-même, car j’ai l’impression qu’on le trouve de plus en plus dans l’édition contemporaine. D’autre part, il évacue entièrement les guillemets, un signe parfaitement respectable de notre langue, et c’est bien un truc de moderne, ça, de virer des signes qui ne vous ont rien fait, tiens, ma bonne dame.

Le formatage moderne est donc en apparence plus simple à manier (mais en apparence seulement) :

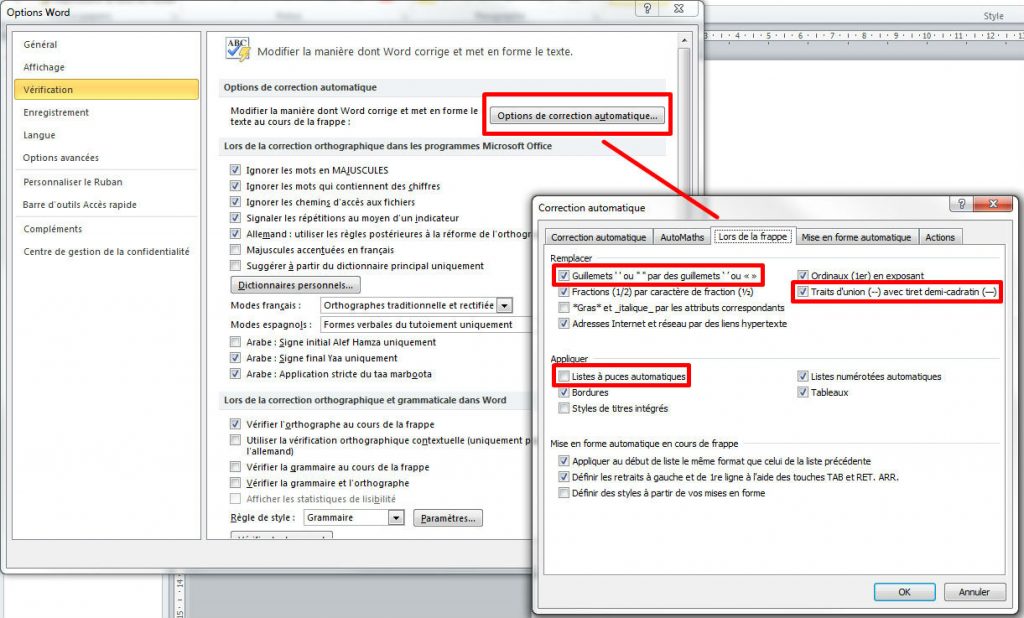

- Chaque réplique démarre par un retour à la ligne et un tiret cadratin ;

- Les didascalies se mettent entre parenthèses (dès lors qu’il s’agit d’une phrase autonome, comme dans le formatage classique).

Ce qui donne, pour reprendre le même exemple que mercredi :

— Ceci est un exemple de formatage de dialogue, annonça Jean.

Pierre fit la moue.

— Vraiment ? Et nos répliques sont donc artificielles… ? s’étonna-t-il.

— Parfaitement. (Jean avait l’air content de lui.) Dis donc n’importe quoi, pour voir.

— Je ne suis pas d’accord avec cette manipulation (il frappa du poing sur la table) et je tiens à le proclamer !

— Proclame ce que tu veux, ricana Jean avec un sourire mauvais dont une longue description ne servirait qu’à montrer la possibilité de rallonger autant qu’on veut l’incise à partir du moment où cela reste clair pour le lecteur. L’exemple est déjà terminé.

Ça semble facile, hein ? Ça l’est, à première vue.

En résumé

- Pas de guillemets, toute nouvelle réplique commence automatiquement à une nouvelle ligne par un tiret cadratin

- Guillemets inusités

- Incises et didascalies entre parenthèses

- Ce formatage est plus répandu… Mais il oblige certains parti-pris qu’on peut trouver malvenus :

Sauf que…

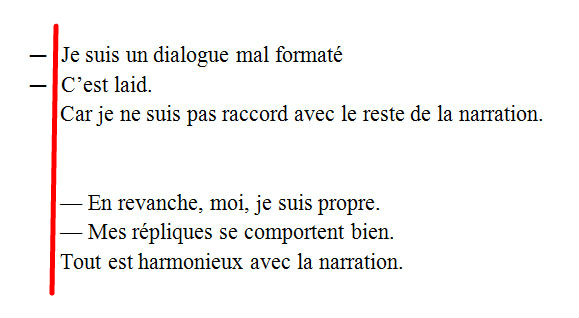

Ce formatage présente, à mon sens, un piège majeur : puisque toutes les répliques doivent démarrer par un retour à la ligne, cela force à une mise en page qui peut s’avérer handicapante. En effet :

Il est possible que la même personne parle deux fois de manière rapprochée, mais avec deux tirets (dans les faits deux « répliques » à suivre), on peut croire à deux personnes différentes, ce qui induit une confusion ; il faut alors rééquilibrer en prévoyant une didascalie supplémentaire (« Bob dit : »), pas forcément pratique ;

Le retour obligatoire à la ligne que nécessite ce formatage plaque un rythme haché sur le dialogue, ce qui n’est pas forcément opportun (en exagérant, une scène romantique peut se trouver haletante comme un interrogatoire à Guantanamo) ;

Enfin, la construction de la phrase peut parfois pousser à des parenthèses incohérentes. Par exemple :

— Halte là ! s’écria Joss Carter. (Elle tira son arme et la pointa vers le suspect.) Arrêtez-vous ou je tire !

La didascalie se trouve coupée en deux (le verbe de dialogue et l’action de dégainer son arme1). Cela dérange ceux qui, comme moi, qui aiment bien la cohérence typographique.

Après, je connais quantités d’auteurs de renom et de talent qui adoptent ce formatage avec brio et se l’approprient sans mal. C’est évidemment une question de choix esthétique. Si vous me suivez un peu, vous aurez vite deviné que je préfère le formatage classique – paradoxalement assez proche du rythme anglais, mon autre langue.

Quoi qu’il en soit, on discerne en quoi le choix d’un formatage de dialogue n’est pas neutre et pourquoi il convient de respecter le choix de l’auteur ; les deux formes ne sont pas facilement interchangeables. Et les maîtriser donnera force, naturel et énergie à la narration de ces passages fondamentaux de la fiction.

Vous écriviez ? Eh bien, dialoguez, maintenant !

- Un cookie point à qui me dira qui est Joss Carter. ↩