Conan of Persia 3D

Mouais.

Alors Yahoo! Movies a publié la bande-annonce du Conan 3D qui sort en août.

Je ne voudrais pas donner dans l’alarmisme primaire dès qu’il est question de gros budget et de 3D, je ne voudrais pas faire mon vieux cabrelliste « c’était mieux avant » en étant incapable de voir Conan sous des traits autres que le Governator, mais, sérieux, je crains le pire. OK, y a manifestement un peu de fesse histoire de bien montrer que c’est les âges barbares, tu vois, on galipette sans s’inviter à dîner, c’est une époque fruste, tout ça, mais je trouve ça terriblement lisse et sans âme, avec des décors grandiloquents en images de synthèse qu’on a vus douze fois.

Et puis, sérieux, c’est quoi ce Conan avec son petit sourire en coin de jeune premier et sa chevelure huilée ? Franchement, il aurait plus sa place à jouer chez les Dothrakis de Game of Thrones, genre Khal Drogo, par exemple, il le ferait très b…

… Zut, c’est effectivement lui.

Bon. Euh. Voilà.

On verra, hein ?

Établissons, comme on dit chez les gens qui réfléchissent pour de vrai, une typologie des tropes présentés :

Établissons, comme on dit chez les gens qui réfléchissent pour de vrai, une typologie des tropes présentés : Reprenons au scénario, puisqu’il en faut un (hélas – on verra pourquoi). Baby Doll, une jeune fille bien comme il faut, se voit privée de son héritage à la mort de sa mère par un beau-père tyrannique. Afin de l’empêcher de parler, celui-ci la fait interner dans un asile où elle sera lobotomisée dans cinq jours. Cinq jours, c’est le temps à sa disposition pour orchestrer son évasion avec quatre complices. Elle se met à s’imaginer (à métaphoriser) son statut comme celui d’une danseuse de cabaret-slash-bordel, d’où elle doit s’évader également (ça valait bien la peine de changer de niveau de réalité). Sa façon de danser hypnotique, véritable combat pour la vie, se métaphorise à nouveau, cette fois en combats complètement délirants où elle forme, avec ses quatre copines, un commando d’élite spécialisé dans les missions extrêmes (c’est là que film part en live avec ses combats au katana contre des zombies allemands propulsés à la vapeur sur fond de bataille aérienne entre des méchas et des biplans).

Reprenons au scénario, puisqu’il en faut un (hélas – on verra pourquoi). Baby Doll, une jeune fille bien comme il faut, se voit privée de son héritage à la mort de sa mère par un beau-père tyrannique. Afin de l’empêcher de parler, celui-ci la fait interner dans un asile où elle sera lobotomisée dans cinq jours. Cinq jours, c’est le temps à sa disposition pour orchestrer son évasion avec quatre complices. Elle se met à s’imaginer (à métaphoriser) son statut comme celui d’une danseuse de cabaret-slash-bordel, d’où elle doit s’évader également (ça valait bien la peine de changer de niveau de réalité). Sa façon de danser hypnotique, véritable combat pour la vie, se métaphorise à nouveau, cette fois en combats complètement délirants où elle forme, avec ses quatre copines, un commando d’élite spécialisé dans les missions extrêmes (c’est là que film part en live avec ses combats au katana contre des zombies allemands propulsés à la vapeur sur fond de bataille aérienne entre des méchas et des biplans). Une énormité que le scénario et les effets, par ailleurs, ne savent pas gérer. Les deux véritables morceaux de bravoure du film – un combat au katana sur un lac gelé contre d’immenses statues et la bataille contre les zombies mentionnée plus haut – sont les deux premières incursions dans le délire total du film, qui, là, susciteront effectivement gloussements réjouis et un amusement véritable. Mais les suivantes peinent à les égaler, progressivement de moins en moins impressionnantes : en grillant toutes ses bonnes idées d’entrée, Sucker Punch s’essouffle, incapable de surenchérir sur les critères qu’il a lui-même fixés. Les effets sont-ils magnifiques ? Oui, absolument. Y a-t-il des cascades éblouissantes, des trouvailles de chorégraphie, des ralentis esthétiques ? Oui. Mais trop, au point de se noyer les uns dans les autres et de ne plus susciter la surprise

Une énormité que le scénario et les effets, par ailleurs, ne savent pas gérer. Les deux véritables morceaux de bravoure du film – un combat au katana sur un lac gelé contre d’immenses statues et la bataille contre les zombies mentionnée plus haut – sont les deux premières incursions dans le délire total du film, qui, là, susciteront effectivement gloussements réjouis et un amusement véritable. Mais les suivantes peinent à les égaler, progressivement de moins en moins impressionnantes : en grillant toutes ses bonnes idées d’entrée, Sucker Punch s’essouffle, incapable de surenchérir sur les critères qu’il a lui-même fixés. Les effets sont-ils magnifiques ? Oui, absolument. Y a-t-il des cascades éblouissantes, des trouvailles de chorégraphie, des ralentis esthétiques ? Oui. Mais trop, au point de se noyer les uns dans les autres et de ne plus susciter la surprise Que reste-t-il de Sucker Punch ? Principalement l’impression d’un film assis entre deux chaises, d’un divertissement qui aurait pu être absolument jouissif s’il n’avait voulu se donner un alibi d’intelligence, d’un traitement sur la perception de la réalité loupé à cause de tous ses chemins de traverse ; dans la même veine, il reste un scénario un peu globiboulbesque, tour à tour abscons et cousu de fil blanc. Une bande-originale excellente qui fait beaucoup pour porter un rythme imparfait (écoutable en ligne

Que reste-t-il de Sucker Punch ? Principalement l’impression d’un film assis entre deux chaises, d’un divertissement qui aurait pu être absolument jouissif s’il n’avait voulu se donner un alibi d’intelligence, d’un traitement sur la perception de la réalité loupé à cause de tous ses chemins de traverse ; dans la même veine, il reste un scénario un peu globiboulbesque, tour à tour abscons et cousu de fil blanc. Une bande-originale excellente qui fait beaucoup pour porter un rythme imparfait (écoutable en ligne  Natalie Portman, de la danse classique, Tchaikovsky et Le Lac des Cygnes, l’histoire d’une femme qui rêve de devenir danseuse étoile, tout serait réuni pour un film trop romantique et trop bôôô – et c’est ce qu’ont certainement cru les parents peu renseignés qui ont amené leurs petites filles à la séance.

Natalie Portman, de la danse classique, Tchaikovsky et Le Lac des Cygnes, l’histoire d’une femme qui rêve de devenir danseuse étoile, tout serait réuni pour un film trop romantique et trop bôôô – et c’est ce qu’ont certainement cru les parents peu renseignés qui ont amené leurs petites filles à la séance.

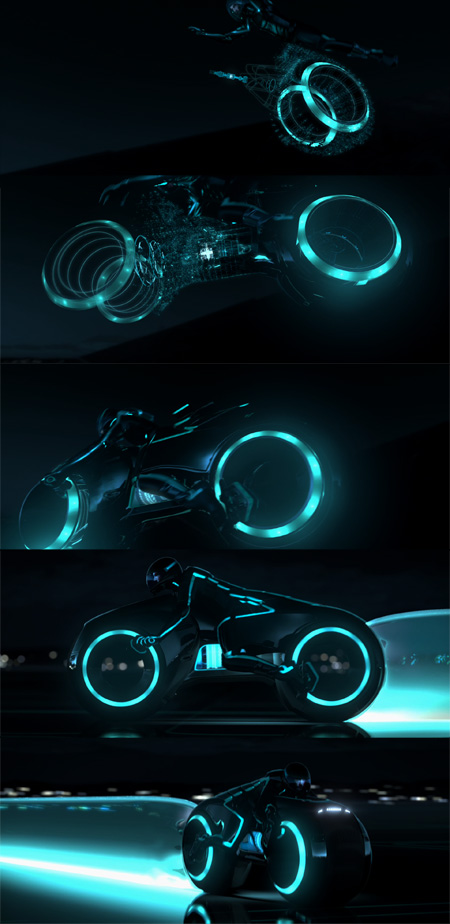

Alors, qu’est-ce donc que ce Tron : l’héritage ? Un beau clip pour la superbe bande originale composée par Daft Punk ? Une galerie d’images aussi lisses et transparentes que les parois de plexiglas peuplant la capitale de la Grille ? Un blockbuster de plus servi par des wagons d’image de synthèse ?

Alors, qu’est-ce donc que ce Tron : l’héritage ? Un beau clip pour la superbe bande originale composée par Daft Punk ? Une galerie d’images aussi lisses et transparentes que les parois de plexiglas peuplant la capitale de la Grille ? Un blockbuster de plus servi par des wagons d’image de synthèse ? Et, bon dieu, ça marche. Oui, les ficelles du scénario sont grosses comme des cordes d’escalade, certaines répliques sont grotesques, Tron (le programme) est sous-exploité, mais, encore une fois, on ne demande pas à Tron d’être Inception, comme on ne demandait pas au premier volume d’être Blade Runner à l’époque. C’est beau, époustouflant, c’est super cool, et on rêve. C’est ce qu’un Tron est censé faire, et celui-là le fait génialement bien.

Et, bon dieu, ça marche. Oui, les ficelles du scénario sont grosses comme des cordes d’escalade, certaines répliques sont grotesques, Tron (le programme) est sous-exploité, mais, encore une fois, on ne demande pas à Tron d’être Inception, comme on ne demandait pas au premier volume d’être Blade Runner à l’époque. C’est beau, époustouflant, c’est super cool, et on rêve. C’est ce qu’un Tron est censé faire, et celui-là le fait génialement bien.  Salué par la critique comme le héraut époustouflant d’une nouvelle conception des mondes virtuels, réalisé par des pointures (Mamoru Hosoda et le studio Madhouse aux commandes), Summer Wars est sorti sur notre territoire auréolé de gloire. À vrai dire, la simple affirmation assassine que, selon Libération, Alain Finkielkraut (

Salué par la critique comme le héraut époustouflant d’une nouvelle conception des mondes virtuels, réalisé par des pointures (Mamoru Hosoda et le studio Madhouse aux commandes), Summer Wars est sorti sur notre territoire auréolé de gloire. À vrai dire, la simple affirmation assassine que, selon Libération, Alain Finkielkraut (

Encore un film dont la bande-annonce, l’affiche et le titre (sérieux, Dragons, moins original c’est pas possible) ne me faisaient absolument pas envie. Un village de gros bourrins vikings qui chassent le dragon, un ado malingre mais forcément plus malin que les autres, une jolie blonde qui méprise le héros, et puis une amitié inattendue se tisse entre l’homme et l’animal, ça sentait le téléphoné, le vu mille fois, le prétexte à cascades à coups d’images de synthèse bien léchées, le petit message gentillet à la fin.

Encore un film dont la bande-annonce, l’affiche et le titre (sérieux, Dragons, moins original c’est pas possible) ne me faisaient absolument pas envie. Un village de gros bourrins vikings qui chassent le dragon, un ado malingre mais forcément plus malin que les autres, une jolie blonde qui méprise le héros, et puis une amitié inattendue se tisse entre l’homme et l’animal, ça sentait le téléphoné, le vu mille fois, le prétexte à cascades à coups d’images de synthèse bien léchées, le petit message gentillet à la fin.