Une boule de cristal pour lire l’avenir du livre, (1) : le prix de l’intangible

Oyez, oyez, braves gens. (Ça marche mieux que ois, ois, auguste lectorat.) Oyez mes aventures fantastiques, car en vérité je vous le dis : je suis passé de l’autre côté du miroir. J’ai vu l’avenir du futur, et j’ai la réponse à toutes les questions que vous vous posez. Que deviendra le marché du livre ? J’ai mis un pied dans les terres qui s’étendent par-delà le présent, et je le sais.

Oyez, oyez, braves gens. (Ça marche mieux que ois, ois, auguste lectorat.) Oyez mes aventures fantastiques, car en vérité je vous le dis : je suis passé de l’autre côté du miroir. J’ai vu l’avenir du futur, et j’ai la réponse à toutes les questions que vous vous posez. Que deviendra le marché du livre ? J’ai mis un pied dans les terres qui s’étendent par-delà le présent, et je le sais.

Car il existe, auguste lectorat, brave gen, une réalité qui coexiste avec la nôtre, dont le développement fulgurant allié à une maîtrise technologique nécessaire nous révèle Ce Qui Sera. Ce domaine, c’est le jeu vidéo. Je la côtoie un peu de l’intérieur, et il est fascinant de constater combien il constitue, oui, tout à fait, une boule de cristal nous montrant ce qui peut se passer quand une industrie culturelle expérimente avec toutes les techniques de diffusion, distribution et expression sans grande régulation. Il est toujours périlleux de comparer les pommes et les oranges, c’est juste, mais si l’on s’interroge sur le sort des fruits, ça n’est pas complètement dénué de sens. Et l’industrie du jeu vidéo a moult leçons pour nous, tenants du prestigieux et antique domaine du mot écrit, héritage de Joe Gutenberg.

Ainsi, quelles sont les tendances qui se brossent dans le jeu vidéo qui ressemblent curieusement à une prédiction de l’avenir littéraire ?

Plusieurs articles dans une série de longueur variable, pour mieux découper les choses et traiter des sujets convenablement un à un (ou deux à deux si le périmètre est plus réduit). Aujourd’hui, I give you…

Les soldes à outrance entraînent un vrai problème de perception des prix

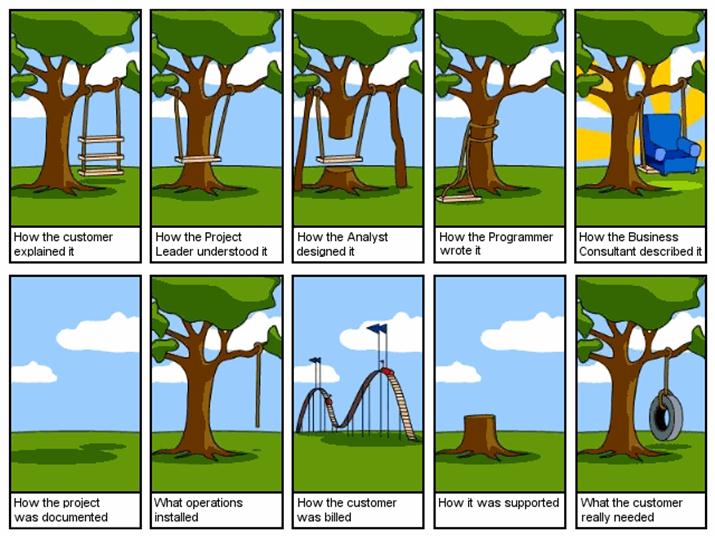

C’est probablement le problème principal et, pour moi, le plus inquiétant. Que ce soit dans le jeu vidéo ou même dans celui des applications mobiles, la course à la baisse des tarifs a formé les utilisateurs à considérer qu’un produit dématérialisé valait une poignée d’euros. Dans le domaine du jeu, les soldes régulières et les bundles ont créé une véritable culture de l’accumulation à vil prix, au point que rares sont les jeux qui peuvent encore se vendre durablement à plusieurs dizaines d’euros. Car les joueurs sont nombreux à empiler des jeux récupérés pour trois fois rien auxquels ils n’ont pas le temps de jouer, donc pourquoi acheter une nouveauté au prix fort ?

Cette course à la ruine entraîne une conséquence délétère pour le marché et l’industrie : la dévaluation du produit aux yeux du public. Un livre ou jeu vidéo prend du temps et de l’argent à être conçu, produit, diffusé – mais c’est invisible. Les soldes à outrance brouillent la réelle valeur de ces produits qui sont, en plus, dématérialisés, ce qui rend d’autant plus difficile l’estimation de leur valeur réelle. Pourquoi paierais-je au prix fort un produit qui sera à -50% (ou encore moins) dans six mois ? Baladez-vous sur n’importe quel forum de Steam et frémissez du nombre de plaintes de joueurs qui trouvent que « 10$, c’est trop cher » (pour un jeu qui peut proposer des dizaines d’heures de divertissement, sur une machine qui a coûté un millier desdits dollars, à la louche – pour une machine de joueur). À force de se dévaluer systématiquement pour réaliser des ventes à court terme et recevoir un influx de cash, l’industrie du jeu s’est tiré une balle dans le pied ; c’est pourquoi de plus en plus de titres se sont tournés vers le free to play, les achats in-app (loot boxes, etc.) et que les applications de productivité se tournent vers l’abonnement – parce que l’achat ne suffit plus.

Les soldes monstres (plus de -50%) s’effectuent aussi, à présent, dans le domaine du livre électronique et je crains de voir le même motif se reproduire. Pour beaucoup de lecteurs, une nouveauté en numérique à plus de 10 euros reste une abomination, parce qu’il n’y a pas d’objet physique et que d’autres sont vendus à 1 euro – dès lors, comment justifier cette différence de prix ?

Le jeu vidéo souffre d’un gros problème d’affectation de sa valeur, et je vois le livre le suivre.

C’est un problème pour deux raisons :

Déjà, il y a bien sûr la viabilité économique des acteurs ; comment faire vivre auteurs, éditeurs, libraires dans un domaine où les marges se compriment de plus en plus ? Et tous ces acteurs sont nécessaires ; l’éditeur prend en charge risque économique, fabrication, promotion, retravail du texte (voir l’épisode idoine de Procrastination) etc. ; le libraire connaît son public et sait promouvoir une œuvre auprès de ceux qu’elle peut intéresser, l’aidant à trouver son public et à vivre, etc. Il est difficile de justifier la vente d’une nouveauté en livre électronique à 10, 12, 15 euros – et pourtant, c’est fréquemment le prix nécessaire.

Et au-delà, c’est la diversité culturelle qui est en jeu. Mécaniquement, dans une diffusion de masse, c’est le plus gros vendeur qui survit ; le plus gros vendeur est fréquemment le choix le moins risqué (faut-il brandir Hollywood comme exemple ?) et celui qui dispose du plus gros budget de communication. C’est celui qui peut s’en sortir avec les soldes, dont le chiffre d’affaires sera suffisant pour surnager avec la masse ; mais le jeu indépendant souffre énormément de ces pratiques (une des causes possibles du phénomène nommé Indiepocalypse). Les littératures de l’imaginaire avec leur réseau d’éditeurs et de librairies indépendants ont elles aussi beaucoup à perdre dans cette course au moins cher, et au final, les lecteurs aussi – car, plus encore dans le domaine des genres un peu expérimentaux que sont SF, fantasy et fantastique, c’est dans la prise de risque que se trouve la vivacité, et donc l’intérêt du marché. Un marché qui ne permet qu’aux grands vendeurs de vivre, c’est la mort de la créativité, de la prise de risque, et donc de l’intérêt.

[…] je suis inquiète de la politique d’Amazon quant à l’affichage des livres qui tend à favoriser le prix le plus bas du marché. Je note auprès de cette enseigne un affaiblissement de nos ventes ; or c’est un canal de vente non-négligeable, compte tenu du public technophile des littératures de l’imaginaire. – Mireille Rivalland (L’Atalante), sur Elbakin.net

Beaucoup de tristesse de voir les éditions

Beaucoup de tristesse de voir les éditions

Pierre Gaulon a eu l’amabilité de nous laisser sur Facebook un commentaire sur l’auto-édition assez développé en réponse à

Pierre Gaulon a eu l’amabilité de nous laisser sur Facebook un commentaire sur l’auto-édition assez développé en réponse à