Une assemblée de baleines

Les rencontres qu’on fait dans le plus grand fjord d’Islande, Breiðafjörður, sont nombreuses et toutes fascinantes. La seule vision d’un pod d’orques voyageant à vive allure dans une direction donnée, sans ralentir, comme décidés à se rendre à une destination connue d’eux seule pour des raisons insondables, suffit à distraire l’humble volontaire un temps de son appareil photo pour la recherche et à rester un instant hébété, prenant la pleine mesure de l’ignorance de l’espèce humaine.

J’avais espéré pouvoir bloguer davantage sur mon travail pour Orca Guardians, et je me rends compte que le temps file – dans quelques jours, je rentre déjà. Alors aujourd’hui, auguste lectorat, j’aimerais te parler un peu d’une des rencontres les plus bizarres que j’aie faite sur l’eau récemment.

Eux.

Les cachalots (Physeter macrocephalus) sont d’immenses cétacés à dents solitaires qui peuvent mesurer jusqu’à 20 m. Ils ont été lourdement chassés pour l’huile contenue dans leur crâne, le spermaceti, ainsi que pour leurs concrétions intestinales servant notamment en parfumerie (le fameux ambre gris) ; Melville les a faits entrer dans la légende (Moby Dick est un cachalot). Ils restent très rares, et les voir est un grand privilège. On les rencontre cependant parfois dans Breiðafjörður, en ce qu’on appelle des « bachelor pods » – des troupes de mâles célibataires. Ces animaux assez peu sociaux, champions de la plongée (ils peuvent rester jusqu’à 2 h en apnée) sont pourtant régulièrement vus en groupe toutefois sans interaction visible. Que font-ils là ? On n’en sait rien. Ils se nourrissent probablement, mais de quoi ?

Voir un cachalot pour la première fois est une expérience étrange. Le cachalot a tendance a hyper-ventiler avant ses longues plongées – il se repose en surface, flottant telle une bûche, et souffle à intervalles réguliers un panache de vapeur incliné sur le côté. En voyant pour la première fois ce souffle puis l’immense animal bercé par les vagues en-dessous, on comprend sans mal comment les marins d’autrefois pouvaient les considérer comme des îles vivantes. Puis ils sondent, sans signe avant-coureur à part la caudale dressée dans l’air, et on ne les revoit plus avant un minimum de vingt minutes.

C’est pourquoi la photo ci-dessus est particulièrement insolite, en tout cas à mes yeux, après une poignée de premières rencontres avec eux. Ces huit cachalots flottaient, à peine séparés de quelques mètres, sans qu’aucune interaction ne soit visible, comme de vieux camarades bougons qui s’apprécient sans rien se montrer. Ils soufflaient à tour de rôle, une étrange symphonie visuelle qui donnait à mes yeux de primate avide de motifs l’impression d’un rythme parfait.

Puis ils ont sondé, les uns après les autres, dans l’ordre – les plus proches d’abord. Là aussi, à intervalles parfaitement espacés, suivant le battement d’un métronome imaginaire, ou peut-être imaginé – car rien ne permet de dire que ce ballet était volontaire. Le bon sens, d’ailleurs, et la parcimonie scientifique, obligent à dire qu’il n’en était rien. Ce qui ne rend pas le phénomène moins fascinant, au contraire. Il montre qu’au-delà des esprits, de l’homme ou du cétacé, le monde est d’une étrangeté presque inconcevable, et que ce n’est pas parce que la mélodie échappe à tous ou qu’elle est involontaire qu’elle n’existe pas.

Annonce de service : Disponibilité de Procrastination sur les différents réseaux

Hop, un petit mot que je croyais avoir écrit ici, mais que j’ai dû seulement mettre sur Facebook, qui servira donc de référence ultérieure. On nous demande, ou nous signale assez souvent que les épisodes de Procrastination ne sont pas forcément disponibles sur certains réseaux (notamment YouTube).

C’est normal. L’hébergement, la promotion et la diffusion nous sont très aimablement et gracieusement fournis par le site de référence en fantasy Elbakin.net, et gloire leur soit rendue – sans ce soutien logistique, il y a fort à parier que le podcast n’existerait pas (l’humble producteur que je suis n’a qu’à monter les épisodes, les leur fournir et ils s’occupent de tout – ce qui est vraiment confortable). Mais certains réseaux nécessitent plus de travail que d’autres (YouTube notamment nécessite un petit montage supplémentaire d’image dont ils s’occupent). Donc, si un épisode est en retard sur un réseau donné, ou en retard tout court (et ce malgré mon annonce sur le blog, laquelle est préparée à l’avance), veuillez prendre patience ! Cela va arriver, nul besoin de nous le signaler comme une potentielle erreur. Et remercions tous dans l’intervalle l’équipe d’Elbakin.net qui fait un super boulot et permet, tout simplement, à ce podcast d’exister en s’occupant de la mise en ligne à notre place (ce dont aucun de nous n’aurait le temps de s’occuper).

Merci pour votre patience et votre compréhension !

Procrastination podcast S02E16 : « En avoir ou pas (du style) »

Deux semaines ont passé, et le nouvel épisode de Procrastination, notre podcast sur l’écriture en quinze minutes, est disponible ! Au programme : « En avoir ou pas (du style)« .

Le style, cette qualité évanescente censée faire ou défaire la clarté de l’expression, sa beauté, ou même l’innovation d’une œuvre. De quoi s’agit-il, et comment cela se travaille-t-il ? Après un rappel de définitions par Laurent et leur évolution notamment à l’époque moderne, Mélanie met l’accent sur la patte, la saveur d’un texte, et la différence d’approche entre auteurs – ceux qui s’adaptent le style à tout genre, et ceux qui adaptent le genre à leur style. Lionel complète par un accent sur le choix esthétique du style, sur la déclaration inévitable qu’il représente, qu’elle soit consciente ou inconsciente.

Références citées :

– Virginie Despentes

– Serge Brussolo

– Albert Camus, L’Étranger

– Élisabeth Vonarburg

Procrastination est hébergé par Elbakin.net et disponible à travers tous les grands fournisseurs et agrégateurs de podcasts :

Comment étudie-t-on les orques sur le terrain ? (À mi-chemin auprès d’Orca Guardians)

Heeeyyy bien, un peu comme d’habitude, je pensais pouvoir bloguer un peu ici en Islande sur mon volontariat auprès d’Orca Guardians, mais à chaque fois l’action s’emballe et les jours passent. La vie en volontariat est un espace étrange, où une fois le rythme acquis, les jours s’organisent selon des rythmes étrangement semblables, mais avec d’infinies variations dues aux surprises de la nature. (Si vous lisez ceci pas en avril 2018… continuez à lire : c’est un article de fond ! Sans mauvais jeu de mot.)

Alors, comment étudie-t-on les orques ? Orca Guardians met résolument sur la recherche non-invasive (pas de biopsies ni de balises, par exemple), ce qui est rendu possible par le soutien de Láki Tours, qui permet aux chercheurs de sortir en mer chaque fois que le temps le permet. Des observations quotidiennes, parfois pour la journée entière en fonction de la saison, représentent une véritable manne de données et une chance particulièrement rare – une sortie en mer est coûteuse en personnel et carburant.

Et les chercheurs, en l’occurrence, c’est en ce moment ma chef et son humble assistant (moi), qui restons sur le pont supérieur de l’Iris par tous les temps (et on a beau être en avril, quand le vent souffle en Islande, il faut a) être vêtu chaudement et b) avoir le cœur bien accroché) à la recherche de souffles, de dorsales, de tout indice de la présence d’animaux, pour que les passagers de Láki Tours puissent les admirer tout à leur guise et avec plaisir – et, de notre côté, récolter les données. Soit : prendre des photos. Plein, plein de photos. En notant évidemment la position GPS, la date, la météo, le comportement, d’éventuelles associations avec d’autres animaux : oiseaux, baleines…

Car l’observation se fait principalement par la technique connue et éprouvée de la photo-identification. Bien des espèces de cétacés présentent des zones susceptibles de recevoir des marques et des entailles en milieu naturel qui ne se résorbent pas ; elles forment une sorte d’empreinte digitale unique pour chaque animal. Avec des observations régulières et de bonnes photos, on peut déduire une incroyable quantité d’informations : quel animal a été vu quand et où ; son succès de reproduction dans le cas d’une femelle accompagnée d’un petit ; ses associations sociales…

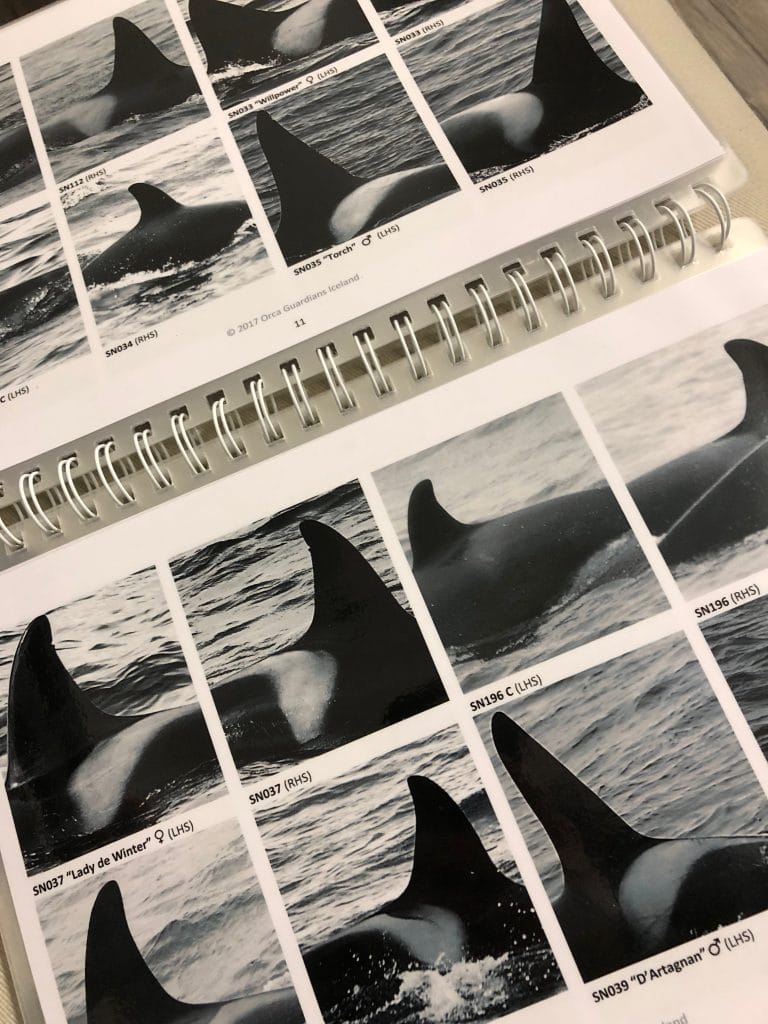

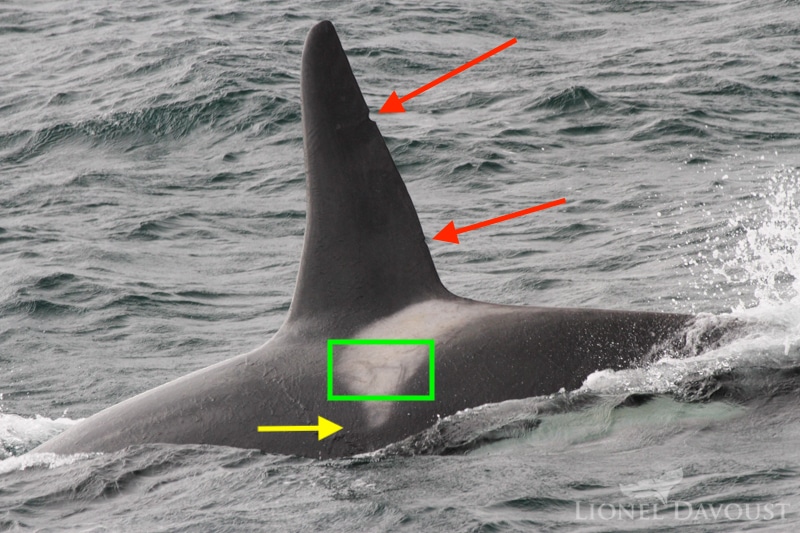

Chez les orques – sujet d’Orca Guardians, évidemment – on s’intéresse tout spécialement aux entailles sur la dorsale et à la forme de la selle (la zone plus claire en retrait de la dorsale). Plus tout autre signe distinctif, mais bien sûr, mais il s’agit du cas général. Par exemple :

Tout de suite, en sortant cette photo un peu au pif des dossiers que j’ai accumulés depuis mon séjour ici, trois caractéristiques me sautent aux yeux :

- La présence de deux entailles visibles sur le fil de la dorsale (en rouge)

- Un motif pigmentaire ou cicatriciel sur la selle (en vert) qui permettra d’isoler cet individu parmi les plusieurs dizaines (ou centaines) de photos prises dans le feu de l’action

- La selle présente une forme intéressante, presque sans aucune extension vers l’avant (en jaune). (Il faudrait s’en assurer sur d’autres clichés, toutefois.)

On pourrait repérer encore bien d’autres points, mais c’est juste pour donner une idée générale.

De retour à terre, on épluche toutes les photos qu’on a prises, et qu’on espère aussi bonnes que possibles :

- On trie les bonnes, on garde la meilleure dans une série de rafales, on jette tout ce qui est flou, inutile, ou qui a été pris selon un mauvais angle ne permettant pas de distinguer les traits qu’on veut mettre en valeur ;

- On les sépare en côtés gauche et droit. On traite les côtés séparément ; on recoupe les photos pour déterminer lesquelles désignent le même animal pour un côté donné au sein d’une même rencontre – cela revient à un jeu des sept erreurs en mode hardcore ;

- À partir des observations de terrain (on se rappelle qu’il y avait par exemple trois animaux) et des détails sur les photos, on associe les côtés gauche et droit pour déterminer ce qui relève d’un seul et même animal autant que possible ;

- Enfin, on cherche dans le catalogue des animaux identifiés par Orca Guardians (plus de 300 à l’heure actuelle) qui l’on a bien pu voir… ou si l’on a affaire à un ou une inconnue !

C’est un travail de très, très longue haleine. Plus que n’importe quel autre domaine, les données naturalistes nécessitent une ténacité et une persévérance à toute épreuve pour commencer à dégager des tendances sur une population. Le travail conjoint d’Orca Guardians et Láki Tours est vraiment admirable (et je ne dis pas ça parce que je travaille pour eux en ce moment – je dis ça parce que je le savais et voulais donc travailler pour eux).

RGPD et confidentialité : une meilleure version (et quelques changements)

Le site a été (re)mis à jour pour refléter exactement la collecte des données (en gros, adresses courriel, noms et adresses IP), l’accessibilité et la rectification (en gros, envoyez un message) et plein de rappels partout quant à cette politique de confidentialité avec des cases à cocher ajoutées pour vous rappeler que HEY, VOUS CONSENTEZ À CES USAGES. Qui ne sont pas bien méchants et même plutôt standard, et je suis de toute façon, comme on dit en bon français, a one-man operation. Mais je ne peux pas critiquer Facebook d’un côté et ne pas m’efforcer de respecter un tant soit peu ces lois qui visent à protéger, justement, notre vie privée, et tant mieux, bordel.

Question : garder la motivation (pourquoi écrire ?)

Je me permets de t’écrire après avoir lu ton article « Vivre les corrections« . Hyper intéressant. Je l’avais vu passer, et je suis retournée le chercher car je suis en plein dedans, dans les corrections.

Dans ton article, tu dis que finalement, tu livres une pierre brute que tu vas tailler avec l’aide de ton éditeur.

Je suis dans le cas, là, où je suis…fatiguée…de travailler sur un texte, que j’ai presque terminé. Au final, il ne me reste plus grand chose à faire en regard de TOUT CE QUE J’AI DEJA abattu comme travail. Mais ça me semble vraiment vraiment ardu.Alors, ma question est, que conseillerais-tu, quand on n’a pas encore d’éditeur pour un roman, comme taille de pierre? Parce que je sais que mon texte est encore faible à certains endroits (notamment des scènes d’action que je sais que je vais devoir ciseler). Mais, seule? Ne risque-je pas de décevoir l’éditeur à qui j’envoie mon texte si mon texte n’est pas parfait (à mes yeux) ou en tous cas se rapproche du mieux que je peux faire? Là, la motivation me quitte peu à peu alors que ma propre deadline approche, que j’ai des critiques de bêta-lecteurs hyper précieuses en poche, et que je n’ai aucune promesse d’édition en vue.

Dans ce cadre-là, si tu avais un avis, un conseil à me donner en tous cas pour que ma motivation revienne, je suis toute ouïe. Parce que je me fatigue toute seule, et ça fait deux semaines, et je m’attriste de plus en plus au lieu de me réjouis des lignes que j’ai corrigées un peu plus chaque jour. J’ai l’impression qu’il me reste 5% de travail à faire seule, avant de pouvoir chercher un éditeur, mais que ce sont les 5 plus difficiles, car je regarde mon roman, et je me demande si après tout ces efforts, cette masse de mots en vaut la peine…

D’habitude, je recentre les messages reçus autour du nœud de la question, mais là le contexte me semblait particulièrement intéressant et je crois qu’on peut être beaucoup à se retrouver, dans une forme ou une autre, dans ces difficultés et questionnements.

J’ai l’impression de lire deux volets dans la question : un aspect technique (comment faire, techniquement, pour tenir bon) mais surtout un appel à l’aide (je suis fatiguée). Il est terriblement difficile de répondre intelligemment à cela car j’ai l’impression qu’à ce stade, la fatigue ne s’ancre pas nécessairement dans une question de technique. Je pourrais répondre de toujours envoyer la meilleure version d’un texte possible à un éditeur pour qu’il ou elle puisse ensuite amener le manuscrit plus loin ; qu’il est intéressant qu’il te donne les clés pour aller au-delà de ce que tu peux faire de mieux, et qu’il n’est pas très intéressant qu’il te reprenne sur des faiblesses que tu connais déjà (on en a parlé dans l’épisode de Procrastination sur les corrections). Je le pense, mais je ne crois pas que ça aiderait beaucoup, à ce stade. Je pourrais aussi te dire que ces doutes, ces questionnements sur la pertinence de ce qu’on fait (« pourquoi je lutte, voire souffre tellement pour atteindre l’objectif que je me suis fixé – qui ça intéresse, en fait ? ») ne s’envolent pas nécessairement avec la présence d’un éditeur derrière ou, plus précisément, je dirais que se « rattacher » à cette présence et cette assurance d’une publication est dangereux car c’est, à mon sens, éviter une question fondamentale, qui sous-tend toutes ces difficultés. Si tu as un éditeur, tu t’attaches aux ventes. Si tu as des ventes, tu t’attaches aux critiques négatives. C’est sans fin.

Et cette question, c’est : pourquoi écrit-on ? Pourquoi écris-tu ? Pourquoi fais-tu cela ?

C’est pour cela qu’il est impossible de donner une réponse pertinente à ta question, mais je peux te parler… de la question en elle-même. Derrière le doute et la difficulté, derrière les coups de mou, il y a pour moi un ancrage fondamental dans l’interrogation de l’écriture. C’est vrai, après tout : pourquoi lutte-t-on ? Je ne peux pas répondre à cette question à ta place, mais je crois deux choses : d’une, il n’y a pas de mauvaise réponse (aussi égocentrique ou superficielle soit-elle) – la mauvaise réponse, c’est celle dont on n’a pas conscience et qui nous manipule à notre insu. De deux, cette réponse a le droit de changer en cours de route, de mûrissement, d’évolution. Beaucoup d’auteurs, par exemple, éprouvent dans leurs premiers stages d’évolution le besoin de se prouver quelque chose et/ou d’exprimer quelque chose de viscéral au monde ; une fois ceci fait, atteint, ils sont « vides » et ne passent pas à un stade différent qui leur permettrait de continuer à écrire. Ce n’est ni bien, ni mal, c’est leur trajet.

Je crois que la meilleure réponse à tous ces doutes et difficultés, la meilleure motivation, s’enracine dans l’être même. Il y a des années, j’ai eu un passage très difficile avec un éditeur qui a eu des mots incorrects envers moi, lesquels ont sévèrement attaqué le peu de confiance du jeune auteur que j’étais (et jeune auteur que j’étais, je n’ai rien osé dire). J’ai sérieusement, pendant trois jours, contemplé le fait de laisser tomber l’écriture et de repartir dans la science (j’ai même posté des lettres de candidature à des postes – je n’y croyais pas réellement, mais le seul geste a été cathartique). Au final, cette épreuve a été salvatrice, car elle m’a fait comprendre pourquoi j’écrivais vraiment, et en quoi je devais lâcher-prise à certaines ambitions – notamment que je ne rencontrerais que tristesse et illusions en me suspendant à l’approbation d’autrui, et surtout que la confiance ne pouvait, ne devait jamais venir de là. (Hé, j’étais jeune.) Ma réponse, qui n’engage que moi, c’est que l’écriture est un processus qui doit se suffire à lui-même. La publication n’est pas une fin, la lecture et la critique enthousiaste sont de merveilleux cadeaux que l’existence vous fait, qu’il convient d’accepter avec gratitude, mais l’essence de la pratique, le seul domaine qui a de l’importance, est le voyage que l’on fait, et sur lequel on lutte parfois, oui, pour mettre les mots sur la page au mieux de sa compétence et de sa sincérité. (Après avoir fait ce cheminement, j’ai dit à cet éditeur à l’époque : « Je n’ai pas besoin de voir mon nom sur une couverture pour me sentir exister. ») C’est la seule chose qu’on puisse contrôler, de toute manière (et d’ailleurs, quand on voit le poids de l’inconscient, on se demande parfois si on contrôle en réalité quoi que ce soit).

Ces difficultés sont le reflet d’une exigence, d’un idéal esthétique parfois terriblement dur à atteindre (parce que l’on sait parfois visualiser l’objectif, mais que l’on doit beaucoup apprendre pour y arriver), mais qui sont au final une force de vie fondamentale chez le créateur ou la créatrice – car y parvenir sonne juste, sert du mieux possible le projet que l’on s’est fixé. Et je crois que c’est l’élan capital ; et que la joie qui en découle, après avoir parfois souffert mille morts (le premier chapitre de Le Verrou du Fleuve a connu sept ou huit versions, je commence déjà à oublier, alors je compatis) est la véritable récompense du travail et la seule qui puisse avoir du sens : « moi, je suis content, j’ai fait de mon mieux, je n’ai rien retenu ; j’ai plongé là où je n’étais jamais allé, ce sentier était peut-être familier pour vous, mais pour moi il était ardu ; je vous offre ce que j’ai pu faire de meilleur, et dès lors, avec ceux et celles à qui je suis destiné.e à parler, nous nous reconnaîtrons. Aux autres, je ne peux simplement dire que je suis navré de ne pas avoir convaincu ; quel autre choix ai-je, dès lors, que de passer mon chemin ? » (Oui, je sais, je me la joue un peu Nietzsche, là – c’est bon, LAISSEZ-MOI RÊVER.) Plus sérieusement : un écrivain d’une immense expérience m’a confié que cette exigence était simplement le reflet de l’affinement de la compétence et de l’aiguisement du regard. En d’autres termes, on peut la voir, ainsi que les difficultés afférentes, comme un signe positif du mûrissement d’un auteur. En tout cas, je choisis de le voir comme ça. (J’ai dit LAISSEZ-MOI RÊVER.)

De manière plus prosaïque, tu as aussi le droit de te reposer un peu et de réviser les délais que tu te fixes. L’écriture est difficile et on n’accomplit rien sans se frotter à ces difficultés, mais il faut savoir ménager un équilibre – là aussi éminemment personnel – entre la difficulté et le blocage. Une des leçons les plus précieuses, dans l’évolution de ma propre réponse à l’écriture, a été l’intégration de la composante de plaisir. De la même façon qu’il ne faut pas fuir la difficulté (ce pour quoi je suis très doué, parfois un peu trop) il ne fait pas oublier le principe de plaisir (que je trouve dans ce moment où je saisis enfin, au mieux de ma compétence à un instant donné, l’adéquation entre la forme idéale dans ma tête et sa concrétisation en mots). On en a parlé dans le dernier épisode de Procrastination sur les blocages, aussi.

Rappelle-toi enfin que ce que tu as à donner – quoi que ce soit – nul ne peut le dire à part toi. Les mots que tu n’écris pas, nul ne les écrira si tu ne le fais pas. Et oui, ça en vaut la peine, dès lors que tu puises dans ce que tu es, avec vérité et sincérité, car tu es unique dans ce que tu es, et donc ce que tu dis, et comment tu le dis.

J’ai beaucoup parlé de moi dans cet article et non de toi, je suis désolé pour ça, mais comme la réponse est éminemment personnelle, je ne voyais pas très bien quoi faire à part partager ce que je pense, dans l’espoir qu’une histoire – la mienne – soit plus éclairante qu’un discours théorique. C’est bien ce que fait la fiction, après tout.