La boîte à outils de l’écrivain : Getting Things Done (s’organiser pour réussir)

Ça va commence à se voir, que ma petite (et bénigne) obsession est la productivité : il y a eu l’été de la productivité en ces lieux en 2013, j’ai parlé de Getting Things Done de loin en loin, je bassine tout mon entourage avec, bref, il est temps d’admettre que a) je suis un pratiquant régulier de la méthode et b) elle a sa place dans la boîte à outils de l’écrivain.

Pour une définition détaillée de ce qu’est GTD, je t’invite, auguste lectorat, à te référer aux liens ci-dessus, mais, en résumé :

La promesse de GTD

Getting Things Done est probablement la méthode de productivité la plus simple et la plus connue. Le livre originel (mis à jour en 2015) est un best-seller interplanétaire, qui a généré des kilotonnes de séminaires, d’ouvrages, de sites web. La méthode GTD ne promet pas tant de rendre son lecteur plus productif (même si cela fait partie du jeu) mais de le rendre plus détendu dans l’exécution, ce qui a souvent pour effet secondaire de le rendre plus efficace – mais le but avoué consiste plutôt à travailler, idéalement, plus intelligemment et moins. (Je me débrouille assez bien sur le premier, pas du tout sur le second.)

GTD accomplit cela à travers une méthode systématique et simple qui s’appuie sur les points communs à toute tâche relative à l’expérience humaine. (Rien que ça.) En résumant beaucoup, il s’agit de :

- Rassembler les informations, idées et entrées provenant du monde ;

- De les clarifier, c’est-à-dire de déterminer ce dont il s’agit : une idée à laisser mijoter ? Un projet à lancer ?

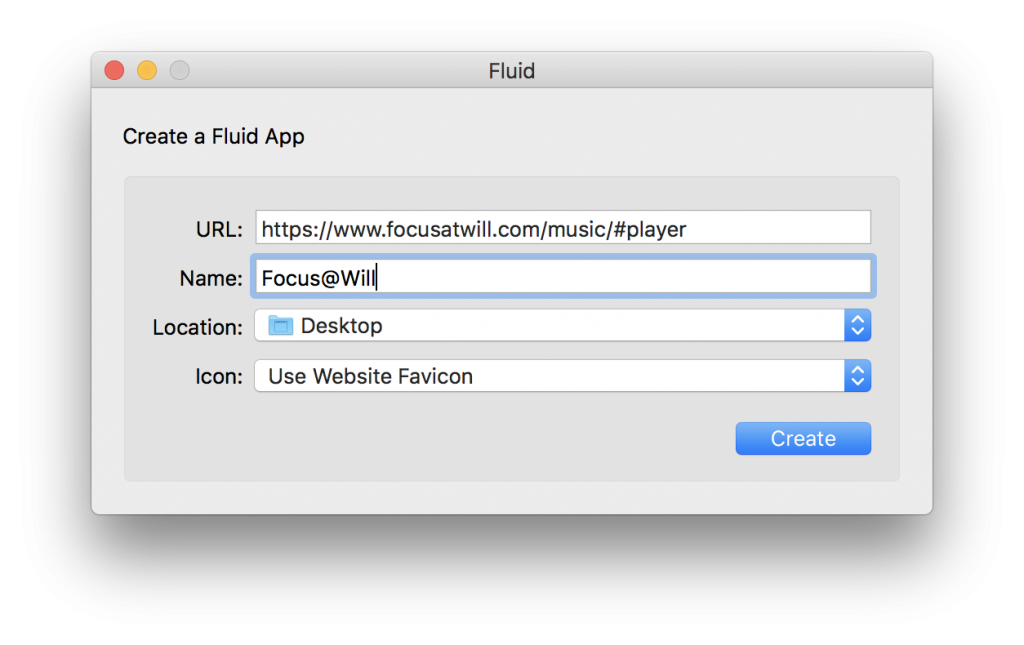

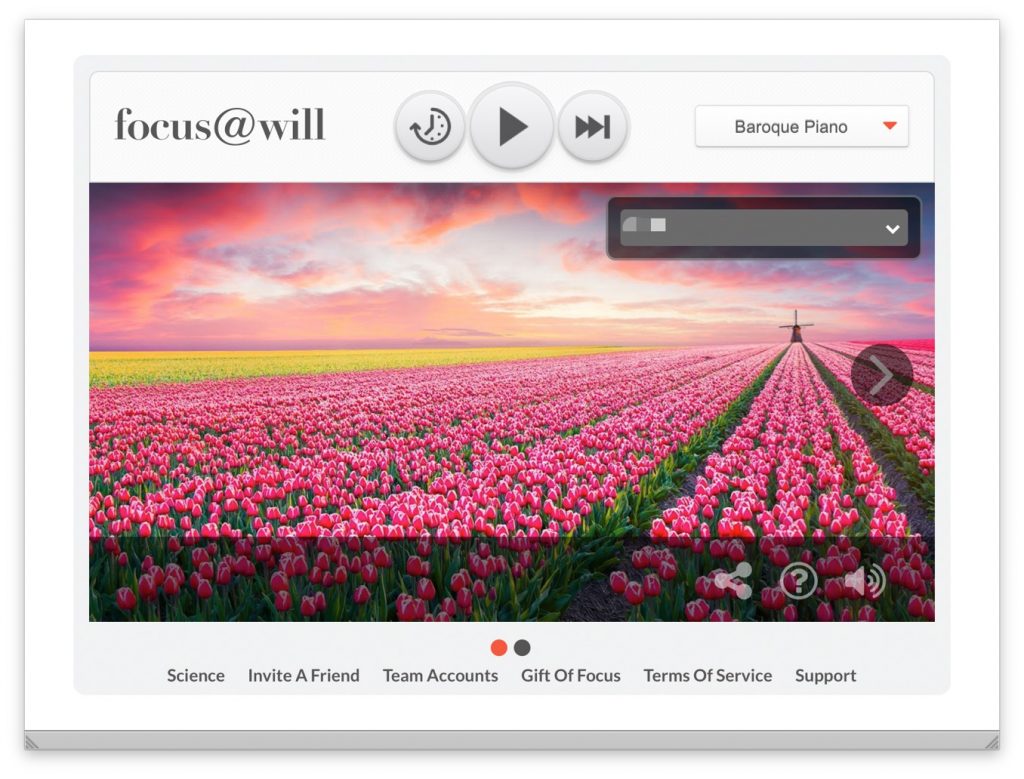

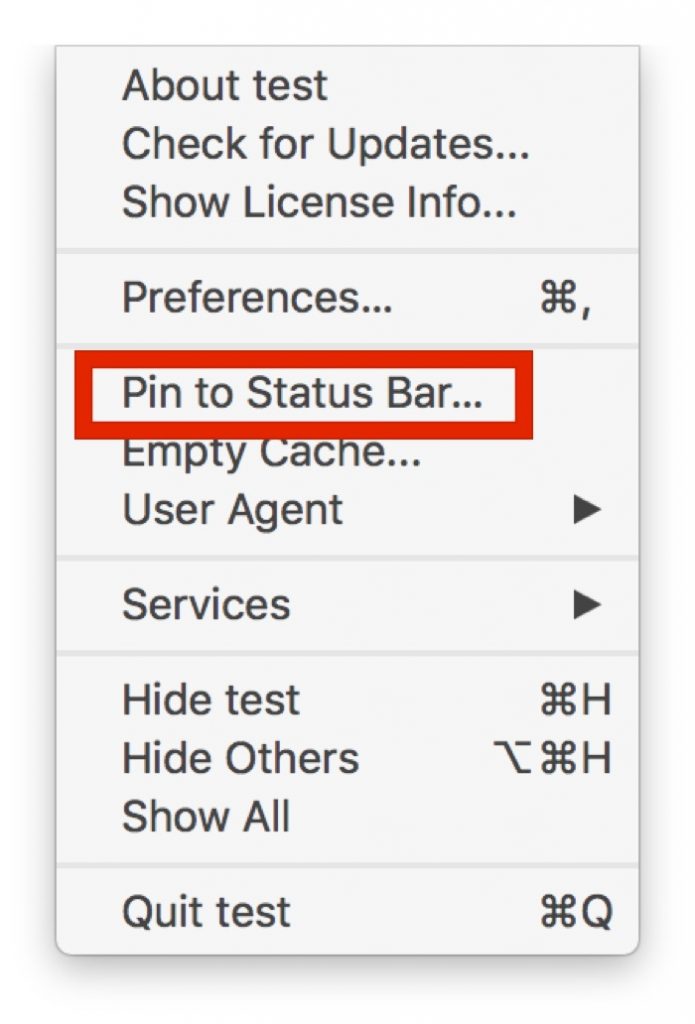

- De les organiser dans un système digne de confiance (Moleskine taché de café ou application de bureau puissante) ;

- De passer celui-ci en revue régulièrement pour s’assurer de conserver un tableau global et à jour ;

- Pour agir.

Cela peut sembler très théorique, mais le livre fournit quantité de conseils pratiques et d’astuces pour la mise en place d’une telle organisation. GTD s’apparente pour moi à un cours d’autodéfense mentale face à l’agitation du quotidien et à la quantité oppressante d’engagements que nous sommes amenés à prendre, en inculquant des réflexes intellectuels fondamentaux pour traiter les imprévus et rediriger l’énergie vers une réaction adaptée (au lieu de courir dans tous les sens comme une poule sans tête).

En quoi GTD aide l’écrivain

Pourquoi GTD se trouve-t-il dans la boîte à outils de l’écrivain ? Qu’est-ce qu’un auteur peut tirer de ce bouquin qui se propose – rien de moins – que de structurer ta vie ?

GTD aide l’auteur à organiser ses projets et à définir ses priorités. En soi, ce serait déjà beaucoup, mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Comme dit plus haut, GTD aide ainsi à libérer l’espace mental critique à la création. Il s’agit de clarifier les pensées, l’esprit, d’écarter tout ce qui peut parasiter la réflexion, afin de débarrasser, en un sens, l’espace intérieur pour arriver à produire calmement. En éduquant à la construction d’un système digne de confiance où se trouvent remisées toutes les « boucles ouvertes », toutes les tâches non accomplies, engagements, promesses faites, GTD tranquillise : il n’est plus question de se dire « je voudrais écrire mais il faudra que je sorte les poubelles » mais de remiser clairement le fait de devoir sortir les poubelles dans un lieu qui sera consulté au moment opportun, évacuant toutes ces tensions conscientes et inconscientes.

Contrairement à la plupart des discours, GTD part de la base pour élever la réflexion. La plupart des méthodes de productivité ou même de développement personnel partent de la vision de long terme : que veux-tu faire ? Où veux-tu aller ? GTD fait exactement l’inverse en enseignant d’abord à gérer le quotidien, les petites choses, en postulant qu’y parvenir permet d’élever la vision peu à peu vers les buts, et qu’il ne sert à rien de se fixer d’ambitieux objectifs pour l’année prochaine si c’est déjà la panique pour acheter du pain ce soir. Il me semble que cette approche est extrêmement féconde dans la création, puisqu’elle libère, là encore, les accaparements immédiats pour dégager de l’air dans le crâne.

GTD débloque la création en transformant l’angoisse en action. David Allen, l’auteur de GTD, dit « ceux qui pratiquent GTD n’ont plus de problèmes, ils n’ont que des projets » – ce que je trouve assez juste. Une pratique régulière de GTD ancre des questions fondamentales qui ont trait à la pleine conscience : que fais-je ? Pourquoi ? Quel est le but visé ? Quelle est ma prochaine action ? Cela ne résout pas d’emblée l’angoisse de la page blanche (nous avons un épisode de Procrastination qui arrive sur le sujet, d’ailleurs) mais cela permet en tout cas à l’auteur en panne de se réapproprier son blocage et son problème. De quoi ai-je besoin pour écrire ? Pourquoi n’arrivé-je pas à avancer ? De quoi ai-je besoin ? Comment agir ?

Conseils fondamentaux pour adopter GTD

J’ai tenté à peu près trois fois de me mettre à GTD sérieusement et ça n’est qu’à la troisième que j’ai vraiment tenu rigoureusement (et tiens toujours). Il est très facile de décrocher de la pratique du système – ce qui interroge : un système si difficile à adopter en apparence est-il bien pertinent ? Je t’invite, auguste lectorat, à lire les six erreurs idiotes à ne pas commettre pour adopter GTD, mais par-dessus tout, l’expérience prouve que le décrochage est causé par une réticence à adopter le système dans son ensemble et à le personnaliser a priori. Sauf que tout dans GTD est à la fois nécessaire et suffisant, du moins en première approche, et qu’on l’adopte donc en entier, ou pas du tout.

Notamment, la clé de voûte est la revue hebdomadaire (weekly review) qui doit, oui, occuper deux heures par semaine. Deux heures par semaine exigées ! Folie et déraison ! Sauf que non. Ces deux heures sont les heures à la fois les plus productives et les plus reposantes que vous vivrez dans une semaine de travail. Cette exigence en apparence insensée permet de refaire le point sur les jours passés et de redéfinir les priorités et le travail à accomplir pour la semaine à venir… Ce qui permet de rouler en pilotage automatique le reste du temps. Et cette tranquillité d’esprit est justement le but visé par la méthode.

Je n’hésite pas à dire que GTD a changé ma vie, pas forcément en me rendant plus productif (ça, c’est surtout mon Mac qui m’y aide) mais en m’aidant à mettre un ordre profond dans ma vie et mes priorités en m’exposant exactement ce que je fais et ne fais pas à un moment donné. Il reste toujours des choses sur lesquelles je tarde, je demeure parfois sujet à la procrastination, GTD n’est pas magique. Mais j’ai, au bout de plus d’un an de pratique ininterrompue, acquis une clarté de vision sur mon travail, son volume réel (indice : trop important) et repris un contrôle globalement supérieur au travailleur moyen sur mes activités.

Ce n’est évidemment pas parfait, mais c’est un apprentissage constant, et j’ai hâte de voir où GTD m’aura amené dans un an.

De manière générale, si l’envie d’acheter cet outil (ou l’un des autres présentés sur ce site) vous vient, n’oubliez pas de passer par les liens proposés ici – vous contribuez à financer le temps passé à rédiger ces articles gratuitement. Merci !

Quand j’étais lycéen, j’ai étudié, comme tout le monde, les deux grandes révolutions industrielles en cours d’histoire : leur avènement, leurs conséquences économiques et sociales. Et en me réveillant l’autre jour, entre mon whisky et mon saucisson matinaux, d’un coup, je suis frappé : à ce qu’il semble, l’histoire de la révolution industrielle que nous traversons est totalement oubliée dans l’enseignement actuel

Quand j’étais lycéen, j’ai étudié, comme tout le monde, les deux grandes révolutions industrielles en cours d’histoire : leur avènement, leurs conséquences économiques et sociales. Et en me réveillant l’autre jour, entre mon whisky et mon saucisson matinaux, d’un coup, je suis frappé : à ce qu’il semble, l’histoire de la révolution industrielle que nous traversons est totalement oubliée dans l’enseignement actuel