Google+ vous laisse le pouvoir, Facebook vous demande de le prendre

L’article sur la promotion de Facebook continue à générer quelques centaines de lectures par jour, soit largement plus que la suite, malheureusement, qui donnait les chiffres et s’efforçait de donner de premiers éléments d’analyse concernant les retombées numériques de ce hold-up. De façon fort intéressante, Google+, le seul véritable rival de Facebook sur le créneau du réseau social semi-volatile, a déployé une nouveauté d’une simplicité et d’une élégance telle qu’elle continue à enfoncer le désastreux choix du géant bleu.

Dans un réseau social tel que FB ou G+ (même Twitter), le problème est simple : dans le flux d’informations, il s’agit de trier le bon grain (une nouveauté d’un auteur, groupe, cinéaste que vous aimez ; la nouvelle que votre neveu a eu son bac, que la compétition de Magic Scrabble organisée par votre mère s’est bien déroulée) de l’ivraie (au hasard, 2×10^15 annonces Farmville). Facebook et Google+ ont deux philosophies différentes ; l’un vous demande d’aller faire les réglages vous-même et introduit l’idée de promotion payante pour réparer un système bancal par essence, l’autre s’efforce d’introduire des réponses au problème dans la manière même dont le réseau fonctionne. Je pense qu’il est intéressant de connaître ces réglages pour reprendre la main sur le contenu qu’on cherche véritablement à voir, d’où ce petit didacticiel. (Un shout à Mlle Gima qui m’a aiguillé pour Facebook.)

Trier votre flux d’information avec Facebook

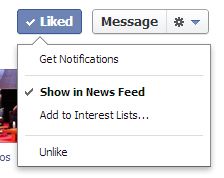

Facebook vous demande d’aller chercher des réglages ésotériques et peu ergonomiques pour personnaliser votre flux d’informations. La dernière fois, nous avons évoqué l’idée de liste d’intérêt et parlé d’Edgerank ; concernant les pages, le réseau vient d’introduire une fonctionnalité vous permettant de recevoir toutes les notifications. Il faut encore une fois une manipulation un peu fastidieuse et presque cachée, mais c’est possible : pointez sur le bouton « J’aime » de la page en question, puis sélectionnez l’option de recevoir les notifications, de voir la page dans votre flux d’actu ou de l’ajouter à une liste d’intérêt. Faites ça… pour toutes les pages. Eh ouais.

Facebook vous demande d’aller chercher des réglages ésotériques et peu ergonomiques pour personnaliser votre flux d’informations. La dernière fois, nous avons évoqué l’idée de liste d’intérêt et parlé d’Edgerank ; concernant les pages, le réseau vient d’introduire une fonctionnalité vous permettant de recevoir toutes les notifications. Il faut encore une fois une manipulation un peu fastidieuse et presque cachée, mais c’est possible : pointez sur le bouton « J’aime » de la page en question, puis sélectionnez l’option de recevoir les notifications, de voir la page dans votre flux d’actu ou de l’ajouter à une liste d’intérêt. Faites ça… pour toutes les pages. Eh ouais.

Trier votre flux d’informations avec Google+

Google+ a introduit l’idée de cercles (piquée à Diaspora et à ses aspects, d’ailleurs, ce que FB s’est maladroitement efforcé d’émuler), ce qui permet un classement a priori de vos centres d’intérêt, de vos amis et contacts, de la famille proche aux marques et artistes qui vous intéressent. Et, tout simplement, depuis le début de la semaine, vous pouvez moduler la fréquence et la quantité des informations que vous recevez concernant chaque cercle. Une règle est affichée bien en évidence en haut de chaque onglet de votre flux d’actualité, et vous permet de moduler finement la quantité d’informations que vous recevez dans chaque cercle. Simple et élégant !

Google+ a introduit l’idée de cercles (piquée à Diaspora et à ses aspects, d’ailleurs, ce que FB s’est maladroitement efforcé d’émuler), ce qui permet un classement a priori de vos centres d’intérêt, de vos amis et contacts, de la famille proche aux marques et artistes qui vous intéressent. Et, tout simplement, depuis le début de la semaine, vous pouvez moduler la fréquence et la quantité des informations que vous recevez concernant chaque cercle. Une règle est affichée bien en évidence en haut de chaque onglet de votre flux d’actualité, et vous permet de moduler finement la quantité d’informations que vous recevez dans chaque cercle. Simple et élégant !

Une différence de philosophie ?

Il est un peu malaisé de déduire de ces deux optiques opposées une différence de philosophie entre les deux entreprises, surtout que l’un est en position d’outsider qui tout intérêt à séduire de nouveaux utilisateurs et que l’autre se débat avec son introduction en Bourse décevante, mais force est de constater qu’actuellement, Facebook est un système compliqué qui tire régulièrement le tapis sous les pieds de l’utilisateur en le forçant à adopter des changements de conditions d’utilisation et qui dissimule des réglages utiles, alors que Google+ cultive la bonne idée et le système fonctionnel (si seulement G+ pouvait ouvrir son API, FFS !!). Quoi qu’il en soit, tout cela ne fait que remettre en évidence un point crucial de ces réseaux sociaux commerciaux : en en faisant le centre de votre écosystème numérique, que vous soyez utilisateur ou créateur, vous n’êtes plus maître de votre contenu et remettez ce contrôle à une tierce partie qui peut, à tout moment, changer les règles de votre propre jeu.