La boîte à outils de l’écrivain : tracer ses chronologies avec Aeon Timeline

Dès que l’on assemble un projet narratif un tant soit peu long, dès que les points de vue se multiplient, ou même dès que l’on souhaite établir une vague (ou précise) chronologie des événements de son monde fictif, la frise est l’outil évident, établi sur un coin de table, ou plus ambitieux avec plusieurs feuilles A3 collées ensemble…

… Ce qui devient un cauchemar quand on souhaite élargir le canevas, détailler un domaine, décaler des événements après coup, et entraîne quantité d’erreurs potentielles quand l’on souhaite calculer une différence de temps simple comme un âge. Fichtredieu, se dit alors l’auteur éclairé et de bon goût sur son canapé en phoque de narval tout en berçant son whisky distillé avec d’authentiques larmes d’éditeur, voilà donc bien un domaine où l’informatique pourrait bien m’aider, mais un tel outil existe-t-il ?

Tu te doutes, auguste lectorat, que si nous sommes ici, c’est que ça existe, et ça s’appelle Aeon Timeline.

Ça frise la beauté

En son cœur, Aeon Timeline ne ressemble guère à davantage que la bonne vieille frise chronologique de CP figurant nos ancêtres les Gaulois d’un côté et l’apocalypse zombie de l’autre, et déjà, ce serait bien puissant. Ajouter un événement est aussi simple qu’un double-clic, le déplacer qu’un glissement, chaque point peut avoir une durée :

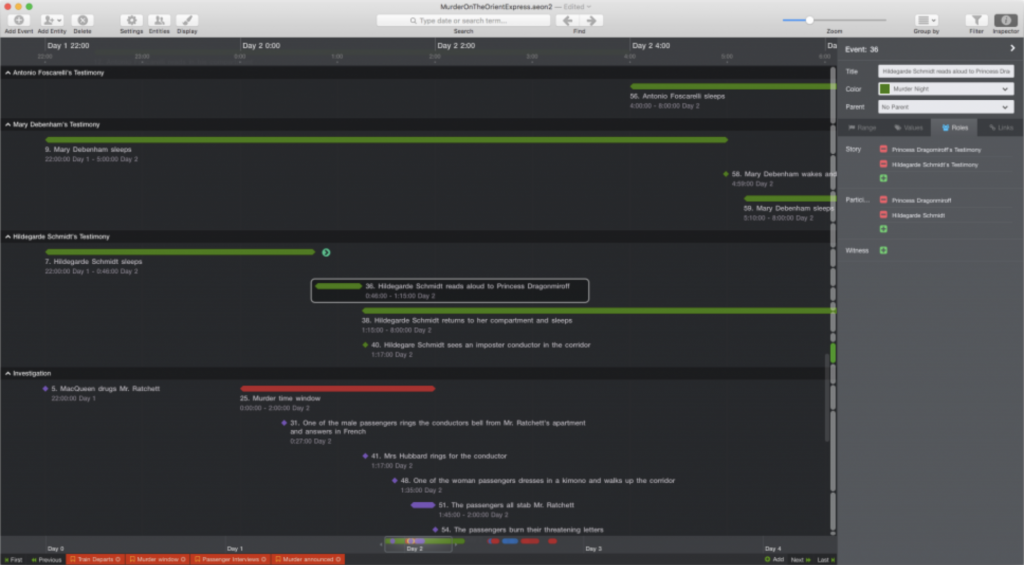

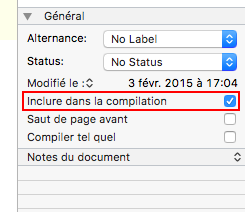

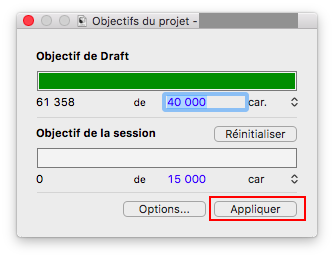

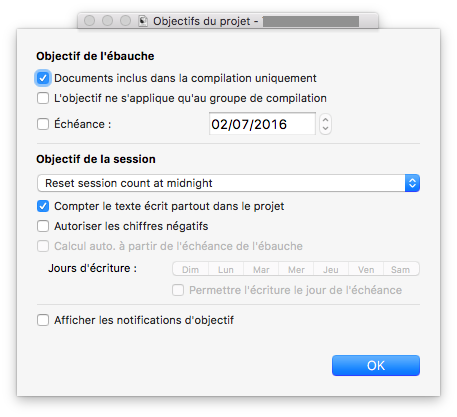

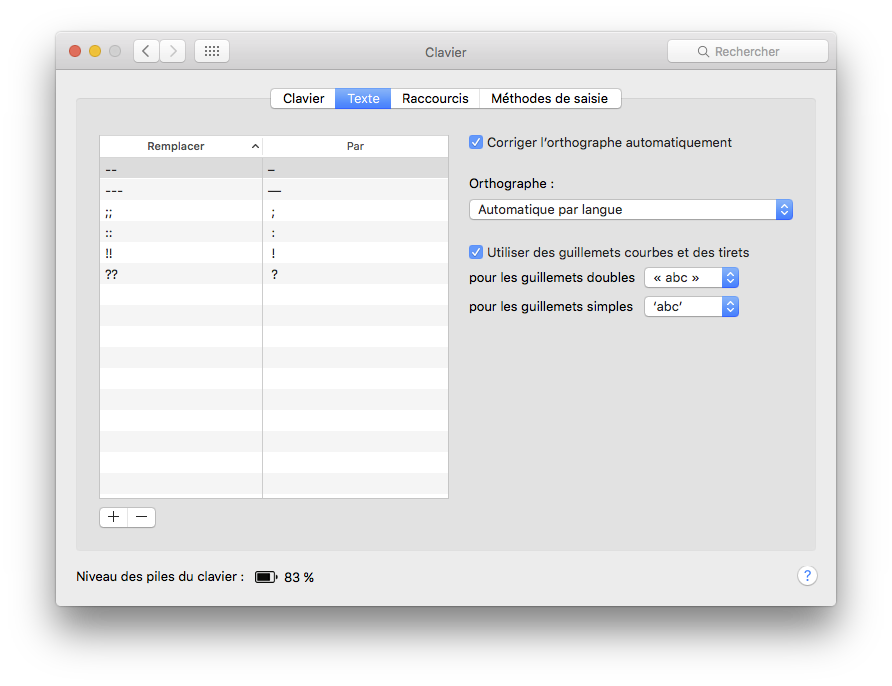

Le tout toujours proprement disposé (informatique oblige), avec des couleurs personnalisées. On peut zoomer et dézoommer à l’envi sur la frise, détaillant l’événement au mois près, ou bien au millénaire. Fraise Tagada sur la meringue, l’auteur peut parfaitement personnaliser le calendrier, de la durée de l’année aux noms et nombre de mois, s’il rédige un récit dans un monde entièrement différent avec un calendrier différent du nôtre. Enfin, différents « arcs » permettent de faire cohabiter et mettre en relation diverses lignes chronologiques concomitantes, comme : plusieurs flux narratifs, plusieurs thèmes parallèles, etc. Je m’en sers par exemple pour tracer les différents aspects de la société impériale d’Évanégyre (La Route de la Conquête) au fil du presque-millénaire de l’Âge d’Or (voir ci-contre) et placer précisément les récits en m’assurant que l’enchaînement fonctionne.

Rien que cela (ce qu’offrait les premières versions d’Aeon Timeline), ça serait une aide immense. Mais le logiciel va encore plus loin dans sa version actuelle, pour se transformer en véritable base de données chronologique.

« In a relationship »

En effet – et ça devient un peu technique, mais prodigieusement puissant – les aimables codeurs de ScribbleCode ont pensé leur logiciel en terme d’événements, d’entités et de rôles qu’ont celles-ci sur les événements : observateur, participant, etc. Un événement peut intervenir dans plusieurs arcs (quand plusieurs lignes narratives se rejoignent, par exemple), et celui-ci peut avoir un ou plusieurs participants qui ont des rôles définis (entièrement personnalisables).

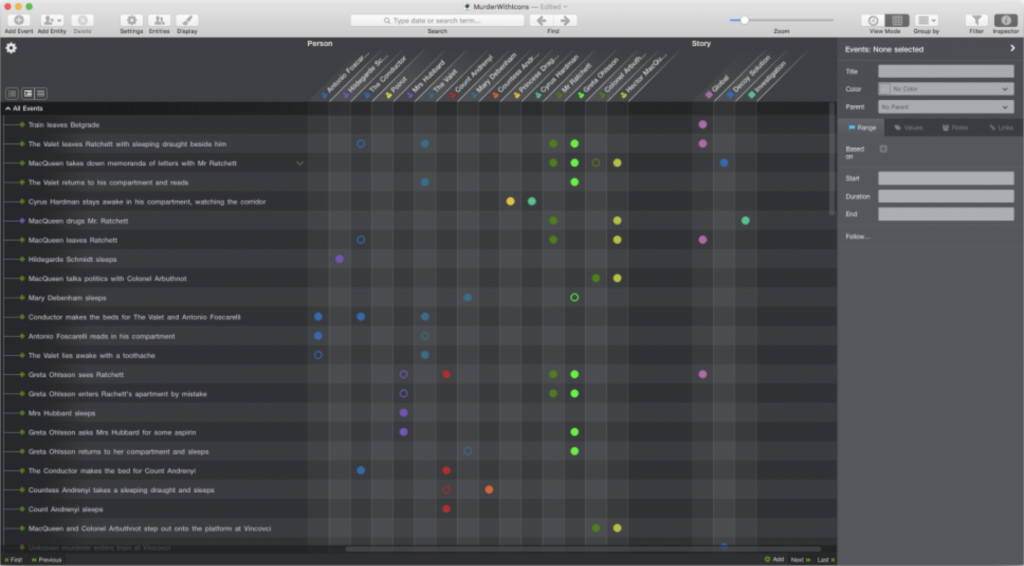

Un peu compliqué, je sais – alors un exemple, tiré d’un fichier de démonstration fourni avec le programme reprenant le déroulé du Crime de l’Orient-Express. Chaque scène du livre peut être représentée par un événement individuel, lequel appartient à un ou plusieurs fils narratifs. Dans cet événement interviennent un ou des personnages (conçus par l’utilisateur). Ceux-ci ont des rôles définis, là aussi, par l’utilisateur : sont-ils participants ? Témoins ? L’astuce ici, c’est que tout est considéré comme une « entité » dont le sens est laissé à la description de l’utilisateur, et que toute entité peut intervenir dans toutes les autres. Une entité peut être : un événement (ce qui se passe), un lieu (là où ça se passe), des personnes (avec qui ça se passe, et qui intervient à quel degré), et tout ce que l’utilisateur voudra inventer d’autre. Chaque entité a des propriétés, là aussi personnalisables (mot-clé, tension, résumé)… Créer une ligne temporelle pour chaque vaisseau spatial de la flotte, conserver la trace de leurs officiers principaux au fil des mouvements, des batailles où ils interviennent et des dégâts subis à l’aide de propriétés personnalisées ? Quelques clics de configuration suffisent.

Construire sa ligne temporelle devient alors prodigieusement simple : il suffit de créer un événement et de remplir ses participants et leurs rôles de quelques clics. Le logiciel organise ensuite tout, et propose même plusieurs présentations de l’histoire : par arc narratif… Ou même par personne. Il suffit d’entrer une fois les informations, et l’informatique se charge de réorganiser le tout à la volée selon les besoins de l’utilisateur. Qui peut étoffer sa ligne temporelle en fonction des envies – travailler par lieu ? Par personnage ? Par événement ?

Aeon Timeline va même jusqu’à proposer une matrice mettant en rapport les entités les unes avec les autres – pour répondre par exemple à la question « qui a participé à quoi ? »

Rien que pour ses capacités de représentation chronologique basiques, Aeon Timeline vaut le détour et constitue un outil à mon sens indispensable pour le suivi efficace des événements d’un récit – encore davantage dans le domaine des littératures de l’imaginaire, où la construction d’un monde fictif implique fréquemment la reconstruction d’un passé. La personnalisation qu’il offre – dans les faits, mettre en relation de manière temporelle n’importe quel type d’entité (arc narratif, personnage, lieu, invention…) avec n’importe quelle autre à l’aide de rôles définis entièrement par l’utilisateur (participant, témoin, créateur, adversaire…) fait du logiciel plus qu’une simple solution de gestion chronologique, une véritable base de données temporelle dont il est probablement impossible d’épuiser la puissance.

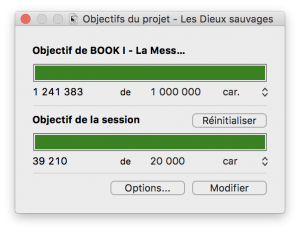

Aeon Timeline répond à un besoin très précis – mais qui constitue à mon sens une nécessité dès lors qu’on rédige un récit complexe ; il ne fait rien d’autre, mais il le fait prodigieusement bien, et il sait se rendre vite indispensable. Oh, et puis ai-je mentionné qu’il se synchronise avec Scrivener dans les deux sens ? Et qu’il fonctionne sous Mac ET Windows ?

Pour essayer ou acheter Aeon Timeline, n’hésitez pas à passer par cette page (lien affilié, voir ici).