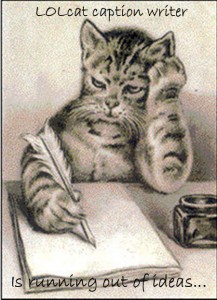

Blague d’écrivain

Un écrivain célèbre, à la fin de sa vie, meurt. Satan apparaît dans un nuage de soufre.

« Ha, ha ! s’écrie-t-il, tu es un écrivain, ton métier est d’une honnêteté douteuse, tu iras en enfer !

— Naaaaan », hurle l’écrivain (ou quelque chose d’approchant).

Arrivé en enfer, l’écrivain est conduit dans une petite pièce, où il est enchaîné à une chaise en métal chauffée à blanc, devant une machine à écrire pourrie où il manque la moitié des touches, le papier manque, se met de travers, pendant que des diablotins le piquent avec leurs fourches sans relâche en couinant : « Écris ! Écris ! »

Notre pauvre écrivain s’exécute péniblement, en larmes, au comble de la souffrance, désemparé, désespéré.

Soudain, un ange apparaît dans un nuage de roses.

« Fichtre ! s’exclame l’ange, Satan, tu t’es trompé ! Cet écrivain est bon, il a fait rêver des générations de lecteurs, il était censé aller au Paradis ! »

Satan, confus, détache l’auteur, qui se jette au cou de l’ange, submergé par la reconnaissance. « Merci ! Oooh, merci ! »

L’ange emmène le pauvre homme au ciel.

Arrivé là-haut, il est conduit dans une petite pièce. Là, il est enchaîné à une chaise en métal chauffée à blanc, devant une machine à écrire pourrie où il manque la moitié des touches, le papier manque, se met de travers, pendant que des chérubins le piquent sans relâche avec leurs lances en couinant : « Écris ! Écris ! »

Notre pauvre écrivain en larmes, s’exécute péniblement, sous le regard de l’ange, et gémit : « Mais, mais, oh, pourquoi ? Pourquoi vous me faites ça ! C’est comme en enfer, ici !

— Ah non, réplique l’ange avec un sourire benoît. Ici, tu as une chance d’être publié. »