Le Zettel de la quinzaine : Le Zettelkasten est une carte mentale (mindmap) à n dimensions (202207311655)

Pour mémoire, ces notes sont des extraits bruts de décoffrage de mon système de notes privé, afin d’expérimenter avec une forme différente de partage dans l’esprit des digital gardens.

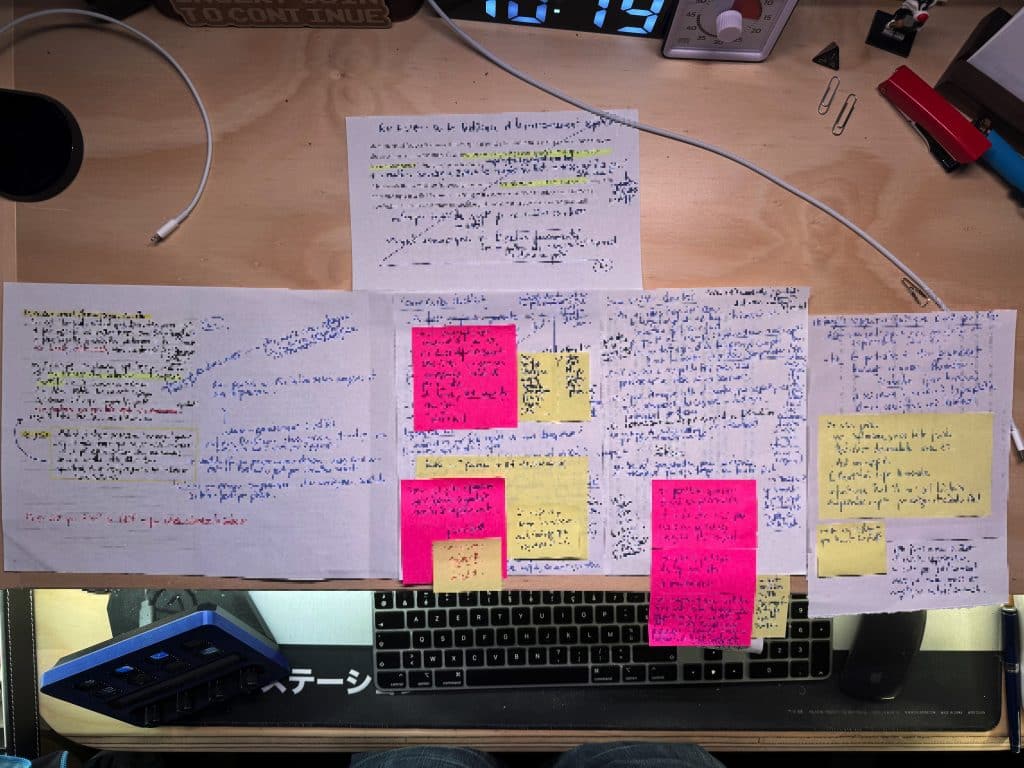

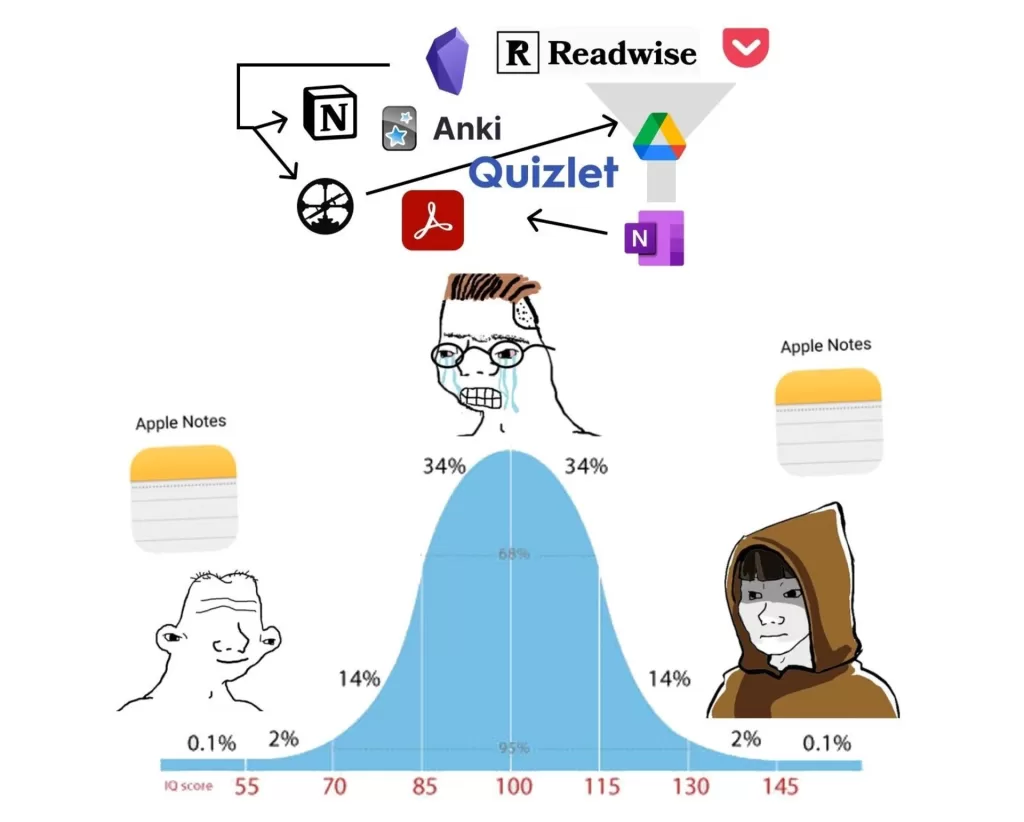

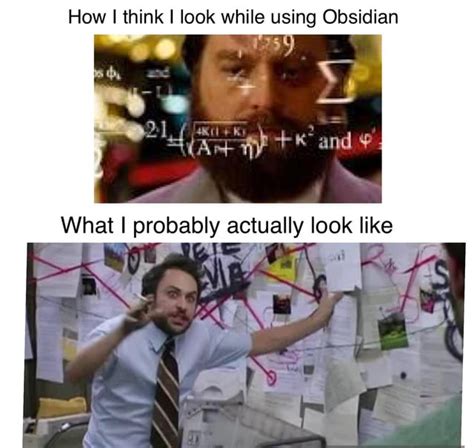

Je vois le Zettelkasten comme la version supérieure de la carte mentale. C’est une carte mentale en n dimensions, permettant la capture d’hyperespaces de pensée quand la carte mentale est limitée à deux dimensions. La carte mentale a du coup tout son intérêt quand un sujet peut effectivement être capturé en deux dimensions et qu’on peut donc bénéficier d’une représentation graphique (impossible pour un hyperespace). Dans ce cas-là, la complexité du Zettelkasten est superflue et prive l’utilisateur d’un outil visuel commode.

Mais dès que la complexité échappe à une représentation plane – comme pour un livre, un univers fictif, une thèse, un sujet d’étude, ou le projet constant de s’améliorer soi-même tout au long de la vie – le Zettelkasten devient indispensable.