La photo de la semaine : Le désert tout ce qu’il y a de normal

Cette semaine, j’essaie ON1 Photo RAW dans l’espoir de trouver enfin une alternative à Lightroom… on se rapproche.

Cette semaine, j’essaie ON1 Photo RAW dans l’espoir de trouver enfin une alternative à Lightroom… on se rapproche.

Reçu cette question récemment :

J’ai fini la lecture de votre livre, il m’est d’une précieuse aide pour tenter d’écrire. C’était drôle et bien expliqué, merci, vraiment. […] je souhaitais aussi vous posez une question dont je n’ai pas trouvé la réponse, ni sur votre site, ni sur internet.

Est-ce qu’on peut écrire une partie un point de vue en narration externe aligné strict à un temps de narration présent (car je trouve que ça colle avec mon perso mais j’ai cru comprendre que c’était moins usité/conseillé quand on débute) et repasser à un temps de narration au passé plus classique pour les autres points de vue?

Ou faut-il le même temps de narration pour tous et faire un choix?

Déjà, merci beaucoup pour Comment écrire de la fiction ; ravi que cela ait pu être utile – et drôle (mon but était : avec toutes les empoignades autour de la technique d’écriture, si vous n’êtes pas d’accord avec moi, au moins, je vous aurai fait glousser bêtement).

Excellente question et, pour celle-ci et en fait plein d’autres, il me faut faire un détour par l’improvisation théâtrale.

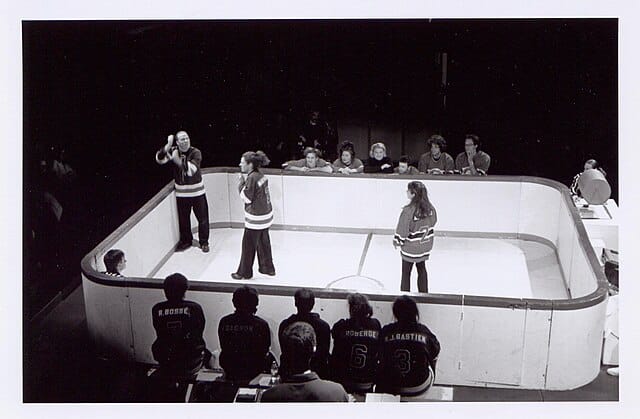

L’impro a été formalisée au tournant des années 80 par un petit groupe d’expérimentateur·irces sur cette forme nouvelle, dont un certain Robert Gravel, qui a documenté et écrit deux courts bouquins sur le sujet (avec Jean-Marc Lavergne, sobrement intitulés Impro I et Impro II). Et à un moment, il parle de la patinoire et de sa codification.

L’impro, dans sa forme codifiée au Québec, ne se pratique pas sur une scène, mais une patinoire, laquelle est directement inspirée de la patinoire du hockey sur glace, un muret d’un mètre de haut environ qui entoure la zone de jeu :

On pourrait penser que parce que, haha, c’est des Québecois, ils ont fait un truc en lien avec le hockey, regardez comme c’est drôle. Sauf que peut-être, mais pas seulement. Gravel explique (de mémoire) que la patinoire a un effet particulier sur la discipline. Elle coupe la silhouette du joueur en deux, ce qui le réduit presque à une marionette grotesque, et c’est le cas en effet si la personne ne donne pas tout à son jeu : la patinoire ajoute une difficulté supplémentaire qui pardonne peu. En revanche, avec quelqu’un qui se consacre intégralement à son jeu, qui a à la fois les bonnes idées et la compétence théâtrale, la patinoire disparaît totalement et n’a plus aucune importance.

Soit : la contrainte aiguise le danger de la discipline chez ceux et celles qui n’ont pas la compétence et/ou l’engagement dans leur jeu. Mais quand la magie opère, la contrainte est transcendée.

J’imagine que vous voyez où je veux en venir. Un chapitre de Comment écrire de la fiction ? s’intitule « Tout est possible, tant que c’est bien fait ». C’est la réponse à la question posée comme à la situation de la patinoire : sortir des codes, ajouter une contrainte inhabituelle (un muret d’un mètre de haut, un changement de temps de narration ou – c’est souvent la question analogue – un changement de focalisation dans le choral, passer du « il/elle » au « je »), c’est courir le risque de « briser le rêve de la fiction » cher à John Gardner. C’est s’ajouter une occasion supplémentaire de se prendre les pieds dans le tapis et d’avoir l’air d’une marionnette grotesque ; que l’artifice révèle l’artificialité.

Mais si ça marche, bon dieu, ça marche, et la contrainte devient sublimée, le jeu / l’œuvre s’appuient dessus et la transforment en force, la transcendent au lieu d’être limités par elle.

Tout est possible tant que c’est bien fait.

De manière générale, je pense, à ce titre, qu’il faut faire confiance à son sentiment, son envie, ses tripes. Si la forme que tout cela dicte est inhabituelle, inusitée, peu importe, c’est la forme qu’il faut. Il est toujours possible de voir ensuite si c’est pertinent / si la contrainte est transcendée. Et si ce n’est pas le cas, de corriger en fonction ; car, contrairement à l’impro, l’écriture n’est pas un art de représentation. On a une infinité de chances d’y arriver du premier coup.

Deux semaines ont passé, et le nouvel épisode de Procrastination, notre podcast sur l’écriture en quinze minutes, est disponible ! Au programme : « s08e02 Écrire le sentiment et l’émotion« .

Écrire l’émotion et le sentiment au-delà des bouleversements et des chocs constitue un exercice délicat où l’équilibre et l’adresse sont souvent subtils. Quelles astuces et techniques pour raffiner l’aspect émotionnel de son histoire ?

Estelle remet en avant le vieil adage du « show, don’t tell », mais le pousse plus loin encore en proposant de tisser les émotions des personnages dans la narration même et la voix du récit. Mélanie aime la narration à la première personne pour l’immédiate accessibilité du sentiment, qu’elle aborde et ressent comme une actrice ; elle met par ailleurs l’accent sur l’irrationalité que peuvent présenter les réactions humaines, ce qui offre de l’intérêt et de l’inattendu. Lionel met l’accent sur l’expression personnelle du ressenti du personnage dans le moment idoine de la narration davantage que sur l’émotion ressentie elle-même, et rappelle que la dramatisaton même du sentiment peut constituer un puissant levier narratif.

Références citées

- Flaubert, Madame Bovary

- H. V. Gavriel

- Star Trek: Picard, série d’Alex Kurtzman

- Les chats

Procrastination est hébergé par Elbakin.net et disponible à travers tous les grands fournisseurs et agrégateurs de podcasts :

Bonne écoute !

Et croyez bien que je suis circonspect en écrivant ça, mais après un certain nombre d’ateliers d’écriture, force m’est de constater qu’il est important d’en parler.

Je suis circonspect là-dessus parce que j’ai un souvenir gravé au fer rouge dans ma mémoire. Je devais avoir dix-sept ans, en route pour des études scientifiques, et nous traînions entre copains et copines dans un bar à boire des cocktails de fruits. (J’aimerais bien vous dire que c’est un prude euphémisme pour cacher quelque chose de beaucoup plus rock’n’roll, mais non : nous buvions vraiment des cocktails de fruits. Sans alcool.) Alors que du haut de nos vingt ans à venir nos études nous contemplaient, nous nous sommes évidemment mis à causer rêves et futures hautes responsabilités gouvernementales, et j’ai avoué mon envie d’écrire, et peut-être de faire carrière, si cela pouvait se présenter.

Notez bien : je faisais des études scientifiques. (De garçon.) Il y avait avec nous des filles. (Qui faisaient des études littéraires.) (C’était le siècle dernier. À l’époque, on n’avait pas Internet et nos téléphones portables fonctionnaient avec des antennes télescopiques dans un rayon de 10m autour de leur base. Nous étions des sauvages.) L’une d’elles, promise à une vraie carrière de lettres, elle, a répondu ce qui suit à ma visiblement tragique candeur : « Quoi ? Tu ne peux évidemment pas faire ça, et tu ne peux pas décemment l’imaginer ! Tu n’as pas lu tout ce qu’il y a à lire pour pouvoir t’octroyer le droit d’écrire, et évidemment, tu ne pourras jamais espérer rattraper et acquérir tout ce bagage. »

(On en sait, des trucs, à dix-sept ans.)

Heureusement, la Providence (et un léger esprit revanchard de ma part) en ont décidé autrement. (Surtout le fait qu’écrire de la fiction recouvre un métier différent que celui d’essayiste.) Oui, il est indispensable de lire pour écrire, peut-être avant toute chose parce qu’il est étrange de ne pas avoir le goût de la forme littéraire que l’on entend pratiquer, mais il n’arrive jamais un moment où l’on peut dire « j’ai lu 32678 bouquins, j’ai fini le game, je vais maintenant écrire Germinal » – on peut écrire n’importe quand, mais il faut lire en parallèle.

Donc. Les bases techniques minimales pour écrire de la fiction : c’est avec grande circonspection que je vous le dis. Mais si la fiction littéraire passe par le langage, elle est nécessairement empreinte de codes fondamentaux qu’il est indispensable de posséder avant d’espérer construire davantage. Non, ce n’est pas l’orthographe, ce n’est pas la typographie, ni même (tout au contraire) la mise en page de votre livre électronique. Oubliez la tension narrative, les dialogues, les descriptions, la gestion du rythme, les conflits complexes, la construction de monde imaginaire, si vous ne possédez pas deux choses :

La gestion du point de vue concerne les règles fondamentales par lesquelles le récit va transmettre son information, or dans la fiction, qui passe donc par le langage écrit, il n’y a rien qui ne soit pas information. Un auteur qui ne fait pas l’effort de se familiariser avec ce code (quitte à s’en affranchir ensuite, mais pour s’affranchir de quelque chose, il faut le maîtriser) est condamné à produire des textes flottants, incapables de concentrer l’attention du lecteur et de la guider subtilement pour produire les effets souhaités. Un choix de point de vue n’est jamais neutre (même s’il peut être inconscient, et même si le point de vue lui-même peut être neutre, mais c’est déjà un choix de narration). Donc : autant choisir, puis garder la main, sur la forme narrative qui servira le projet.

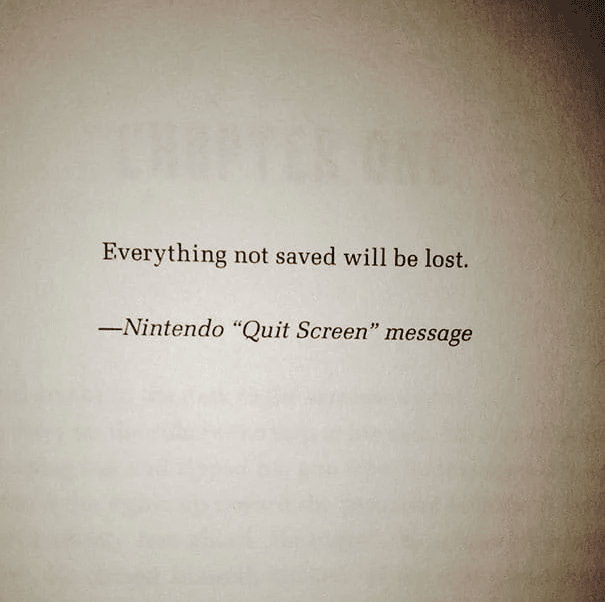

Les temps de narration (que vous écriviez au présent ou au passé simple / imparfait) représentent l’autre versant de la gestion de l’information : ils sont directement liés au rythme, au ton et à l’enchaînement relatif des événements. Il y a ce qui se passe avec la narration, la vitesse à laquelle cela se passe, ainsi que ce qui s’est passé avant, voire après relativement à l’action. Être flottant là-dessus, c’est potentiellement détruire la logique même des événements de l’histoire au niveau le plus fondamental : le temps.

La bonne nouvelle, c’est que cela s’acquiert très facilement. Vous avez la quasi-assurance de voir ces codes correctement employés dans n’importe quel livre publié de façon respectable. Si vous voulez écrire, vous avez des livres chez vous (et si vous n’en avez pas, commencez par acquérir le goût de lire, voir plus haut). Ouvrez-les, regardez comment c’est fait. Des pages web et des résumés sur ces notions, on en trouve partout sur Internet (à commencer par ici). Le Comment écrire des histoires d’Elisabeth Vonarburg propose un excellent panorama du point de vue. Dans mon propre Comment écrire de la fiction ?, même si je voulais traiter le moins possible de la langue elle-même pour me concentrer sur la scénarisation, j’en parle aussi, aussi concisément que possible, mais je ne pouvais pas faire l’impasse dessus.

Ces deux notions sont loin d’être suffisantes, et si l’on aime creuser la technique littéraire, on peut l’étudier toute sa vie. Mais : si vous cherchez un point de départ technique dans votre parcours d’auteur•rice, ce sont ceux-là.

Le point de vue omniscient (cf inventaire des points de vue) attire souvent dans la narration : c’est vrai que la capacité de pouvoir sauter à l’envi dans la tête de chaque personnage, de prendre autant de distance ou de proximité avec eux qu’on le souhaite est tentant. L’intention louable est la liberté, et la capacité de dramatiser chaque action de la façon la plus efficace. L’intention plus problématique, qui apparaît de temps à autre en atelier, consiste à vouloir esquiver les contraintes des points de vue de narration plus classiques. Or l’expérience tend à montrer qu’en art, quand on veut s’affranchir d’une difficulté, on finit souvent par s’en créer une plus considérable encore.

Je viens ici, auguste lectorat, descendant de ma montagne avec sur mon iPad les tables des peut-être-lois-mais-pas-vraiment-vous-faites-ce-que-vous-voulez (consignées dans Airtable) te dire que, eh bien, le point de vue omniscient n’est pas une idée si géniale que ça dans un grand nombre de projets.

Le point de vue est une des règles du jeu les plus fondamentales que le récit propose (promesse narrative) : il décrit par quel artifice l’information sera transmise. Or, la littérature n’est que de la transmission d’information, puisqu’elle repose sur le langage. Dès lors, le point de vue omniscient entraîne un problème de taille si l’on n’est pas prudent·e (et/ou expérimenté·e) : en autorisant les basculements arbitraires de narration, il peut donner l’impression de tricher avec ses propres règles (ou de n’en avoir aucune), ce qui brise l’implication du lecteur qui ne sait pas à quoi se rattacher et dans quoi s’investir émotionnellement.

Ce qui entraîne une difficulté considérable : il est compliqué, avec une narration omnisciente, de faire monter une tension narrative. En effet, celle-ci repose très souvent sur l’information incomplète des personnages : Jean-Eudes m’aime-t-il ? Y a-t-il un tueur en série au coin de cette rue sombre ? Saroumane est-il du côté des gentils ?

Habituellement, le lecteur ignore les réponses parce que les protagonistes, sur qui la narration est centrée, l’ignorent. Et donc, il les désire, pour savoir comment l’histoire va se dénouer. En revanche, le point de vue omniscient fait voler en éclats la rambarde précieuse qui donne à l’auteur une raison parfaitement acceptable de cacher tout ça : si la narration n’a pas de règle intrinsèque (autre que l’arbitraire) pour cacher les sentiments de Jean-Eudes, la présence de Jack l’Éventreur dans l’ombre ou les allégeances géopolitiques réelles de Saroumane, alors elle devrait les donner, ce qui pète tout de suite le game. Et si elle ne le fait pas, le lecteur se sent floué.

Comme avec tout, c’est bien sûr un effet que l’on peut vouloir rechercher, mais on tombe alors davantage dans le post-moderne ou l’expérience littéraire que dans la fiction pure. (Éventuellement dans la tragédie.) Et d’ailleurs, en général, le point de vue omniscient rattrape le déficit de tension narrative en suscitant l’intérêt d’une autre façon, comme un commentaire sur les événements, souvent humoristique ou satirique. C’est valide, évidemment, mais ça n’est pas du tout la même chose qu’écrire une aventure ou une romance : les enjeux reposent moins sur le destin des personnages que ce qu’ils représentent.

Notons que le point de vue omniscient est résolument distinct du roman choral, dont on a parlé ici (le roman choral emploie une succession de points de vue limités et contenus, donnant au lecteur une vision plus globale du récit, mais toujours incomplète).

Je retombe là-dessus dans mes archives, une réponse à une stagiaire faite en atelier d’écriture, et je me dis, ben, autant l’archiver dans l’éther du vaste monde, en mode noté sur un coin de table, histoire que ça profite si ça peut. Quelles bases recommander pour l’écriture de romans choraux (= à points de vue multiples ?)

On pourrait écrire des manuels entiers sur la question (et nous avons un double épisode de Procrastination sur le sujet dans la saison 4 : part 1 / part 2) mais à mon sens, les premiers éléments auxquels penser sont :

Un point d’importance à noter sur le roman choral (j’en sais, ahem, quelque chose) : c’est mécaniquement plus long qu’un récit avec un seul personnage (car on multiplie les interactions et les expositions). Et il faut prendre garde à avoir autant de points de vue que nécessaire pour servir l’histoire, mais pas davantage : car à chacun, on augmente mécaniquement le nombre d’interactions, de fils narratifs à maintenir tant pour soi que pour le lecteur, et le risque est de voir l’histoire s’effondrer sous le poids d’une complexité qui ne la sert pas. Mais on peut quand même monter pas mal en nombre (j’en ai entre 6 et 8 par volume de « Les Dieux sauvages », et ce n’est rien à côté du célébrissime extrême de La Horde du Contrevent, où Alain Damasio en fait intervenir une vingtaine).

Deux semaines ont passé, et le nouvel épisode de Procrastination, notre podcast sur l’écriture en quinze minutes, est disponible ! Au programme : « s04e11 – Les arcs narratifs partie 1« .

Les fils ou arcs narratifs, trajets concernant personnages et intrigues, forment une brique fondamentale de l’évolution d’un récit, tout particulièrement dans le roman choral (à plusieurs points de vue) et la saga. Dans ces deux épisodes, Estelle, Mélanie et Lionel décortiquent la notion, sa construction et ses exigences. Estelle commence par la définir comme le parcours d’une histoire, pouvant – et c’est fondamental – être composé d’intrigues entrecroisées ; Lionel insiste tout particulièrement sur l’aspect de progression, de parcours et d’évolution. Mélanie donne le point de vue de la nouvelle, où l’arc est souvent unique, et où les fils s’entremêlent le cas échéant de façon plus immédiate.

Références citées

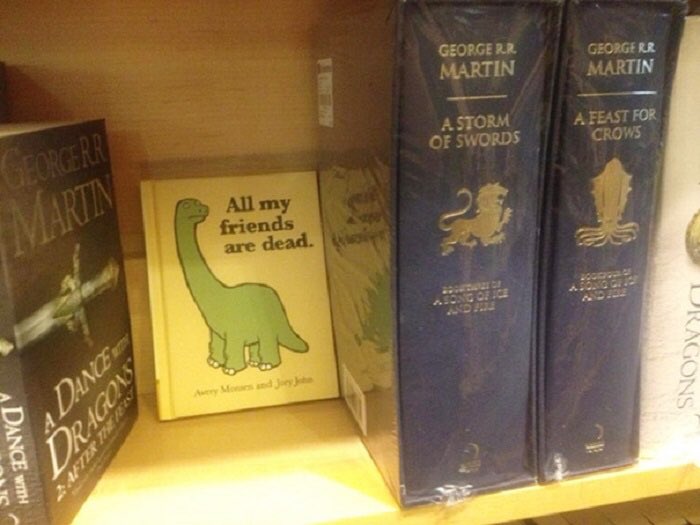

– « Game of Thrones », G. R. R. Martin

– Buffy contre les vampires, série créée par Joss Whedon

– Les Simpsons, série créée par Matt Groening

– Monty Python : Sacré Graal !

Procrastination est hébergé par Elbakin.net et disponible à travers tous les grands fournisseurs et agrégateurs de podcasts :

Bonne écoute !

Deux semaines ont passé, et le nouvel épisode de Procrastination, notre podcast sur l’écriture en quinze minutes, est disponible ! Au programme : « s04e09 – Narrer la non-fiction« .

Un épisode un peu différent cette quinzaine, pour sortir des sentiers de la fiction et aborder le domaine de la non-fiction, de l’essai, occasion fournie par le livre de Mélanie (Nous qui n’existons pas, éd. Dystopia Workshop). Mélanie, justement, partage son expérience d’écriture en commençant par cerner davantage la notion de témoignage, où le réel rencontre le métier d’écrivain. Lionel déplore le cloisonnement qui existe dans les genres, entre plusieurs séries d’un même auteur : le fossé n’en est que plus grand quand il s’agit de sortir de la fiction pour aborder la non-fiction. Estelle met en avant la réaction alchimique qui peut s’opérer en France entre écriture de soi et écriture des genres, notamment en fantasy.

Références citées

– Truman Capote, De sang froid

– Nancy Huston

– Mathieu Gaborit, Les Chroniques des Crépusculaires

– Francis Berthelot, Le Cycle du Démiurge

– Stephen King, Écriture

– Delphine de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit

– Orson Scott Card

– Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée

– Annie Ernaux, La Place

– Jack London, Martin Eden

Procrastination est hébergé par Elbakin.net et disponible à travers tous les grands fournisseurs et agrégateurs de podcasts :

Bonne écoute !

J’ai été un peu noyé ces derniers mois et je m’aperçois qu’entre autres choses que je devais faire encore sur le site, il y avait la mise en ligne de la nouvelle version du diaporama de Jean-Claude Dunyach, « Quelques briques de base pour écrire« . C’est la version étoffée d’une des présentations que Jean-Claude donne lors de la masterclass que nous animons ensemble aux Imaginales sur la finalisation et le retravail de manuscrits.

J’ai été un peu noyé ces derniers mois et je m’aperçois qu’entre autres choses que je devais faire encore sur le site, il y avait la mise en ligne de la nouvelle version du diaporama de Jean-Claude Dunyach, « Quelques briques de base pour écrire« . C’est la version étoffée d’une des présentations que Jean-Claude donne lors de la masterclass que nous animons ensemble aux Imaginales sur la finalisation et le retravail de manuscrits.

C’est chose faite, quelque trois mois plus tard… toutes mes excuses aux stagiaires et à Jean-Claude pour ce retard. Les diaporamas sont disponibles sur la page dédiée (où j’ai récemment ajouté également ceux de ma conférence sur les outils d’aide à l’écriture).