Productivété (3) : Zen to Done et Personal Kanban, trier et réduire la charge

(Retrouvez tous les articles de l’été sur organisation et productivité ici.)

Image trouvée sur le Keep-Calm ‘o Matic – comment se fait-il que je découvre seulement ce site maintenant ?

La semaine dernière, nous avons parlé en détail du poids lourd des méthodes de productivité, Getting Things Done (GTD). Bien que GTD ait constitué une véritable révolution dans l’organisation personnelle, le système prête le flanc à certaines critiques, dont : un manque de hauteur de vision (ce à quoi Allen répond presque dans Tout accomplir sans effort) et des difficultés dans le choix des tâches et l’établissement des priorités.

Allen stipule que le contexte et la hauteur de vision conférée par l’inventaire total de ce que l’on a à faire suffisent à donner cette clarté de décision. Je ne suis pas d’accord (et je ne suis pas le seul). Pour peu qu’on soit complétiste, obsessionnel-compulsif ou même un procrastinateur qui évite de s’atteler aux tâches vraiment difficiles, on peut parfaitement se noyer devant l’ampleur et la multiplicité des choses à faire (ce que vos commentaires de la semaine dernière confirment). À moins d’une discipline d’airain, GTD ne suffit pas ici.

Heureusement, d’autres ont réfléchi à la question, et ont une réponsee à fournir, simple et élégante, qui tourne autour d’une seule idée, à graver en lettres de feu :

Limiter à tout moment le nombre de travaux en cours.

L’idée paraît évidente, et pourtant. Nous avons tous une tendance à nous croire multi-tâches, or, nous savons que c’est une illusion et qu’au contraire, cela réduit notre efficacité en plus de représenter un potentiel mécanisme de fuite. Nous pensons qu’en oeuvrant sur plusieurs fronts à la fois, nous effectuons davantage de choses. Mais c’est archi-faux. Notre énergie est une sorte de débit d’eau continu, et nos projets sont des récipients. Une fois le récipient plein, le projet est terminé. Nous pouvons diviser ce débit en trois ou quatre réservoirs, personnels et/ou professionnels, ou bien en quinze, vingt, trente récipients. Plus nous nous dispersons, plus le débit se réduit, jusqu’au point où le remplissage devient indétectable, ce qui nous démoralise parce que plus rien n’avance. La machine est grippée.

Les hyperactifs peut éprouver une forte résistance à l’idée de réduire le nombre de travaux en cours. Quoi ? Faire moins de choses ? Mais non ! La vie est si riche, l’univers si vaste, je dois tout faire en même temps, c’est à moi d’avoir l’énergie d’avancer !

Illusion que tout cela. J’étais (et je reste dans une certaine mesure) ce genre d’hyperactif, mais je peux témoigner qu‘il est plus efficace et encourageant de terminer quelque chose dans un délai raisonnable, en y consacrant son énergie, puis de passer au projet suivant, plutôt que de jongler avec dix torches enflammées à la fois. L’une d’elles vous retombera sur la tête, c’est une certitude.

Les deux systèmes cités dans le titre de cet article viennent donc compléter GTD, soit activement, soit s’installer en parallèle : Zen To Done et Personal Kanban.

Zen To Done

ZTD est l’acronyme employé par Leo Babauta, un fervent tenant du principe que « moins, c’est plus » (less is more). Il recommande de faire l’inventaire de ce que l’on cherche réellement à accomplir, puis de limiter drastiquement le nombre de tâches journalières et hebdomadaires, partant du principe que, de toute façon, vous n’arriverez pas à faire plus, mais que ce que vous vous êtes fixé, vous devez le faire. Comme dit précédemment, cette limite peut sembler drastique de prime abord, mais la pratiquer est profondément instructif. Non, limiter le travail en cours ne conduit pas à faire moins, mais à faire plus sur le long terme. Les récipients des projets se remplissent plus vite, ce qui donne le moral et permet de les considérer terminés dans un délai réaliste, ce qui donne l’occasion d’avancer sur autre chose au lieu d’éprouver ce flou vague et cette culpabilité d’avoir d’innombrables choses à faire qui empoisonnent nos vies.

ZTD est l’acronyme employé par Leo Babauta, un fervent tenant du principe que « moins, c’est plus » (less is more). Il recommande de faire l’inventaire de ce que l’on cherche réellement à accomplir, puis de limiter drastiquement le nombre de tâches journalières et hebdomadaires, partant du principe que, de toute façon, vous n’arriverez pas à faire plus, mais que ce que vous vous êtes fixé, vous devez le faire. Comme dit précédemment, cette limite peut sembler drastique de prime abord, mais la pratiquer est profondément instructif. Non, limiter le travail en cours ne conduit pas à faire moins, mais à faire plus sur le long terme. Les récipients des projets se remplissent plus vite, ce qui donne le moral et permet de les considérer terminés dans un délai réaliste, ce qui donne l’occasion d’avancer sur autre chose au lieu d’éprouver ce flou vague et cette culpabilité d’avoir d’innombrables choses à faire qui empoisonnent nos vies.

Il résume tous ses principes dans un livre court (comme il se doit), The Power of Less (non traduit, mais d’un anglais facile), qui sera la lecture de choix et la seule à vraiment faire. Pour les irréductibles de GTD, il propose un « patch » plus spécifique dans le livre Zen to Done. Enfin, son blog, Zen Habits, est un énorme succès et propose déjà beaucoup de contenu librement accessible.

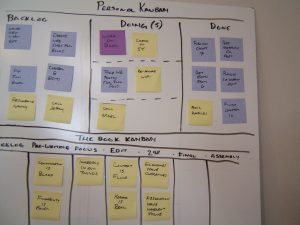

Personal Kanban

Ma dernière découverte et, à mon sens, le complément idéal d’un GTD patché en ZTD. (Oui, ça devient complexe, mais j’avais précisé en intro que ces systèmes doivent s’apprivoiser, que nul ne détient la vérité ultime, et qu’il faut les adapter à soi.)

Le kanban personnel vient du monde de l’industrie automobile. Pour ré-impliquer ses ouvriers dans leur travail et améliorer la qualité des produits, un certain Taiichi Ohno, alors cadre chez Toyota, eut l’idée de jouer la complète transparence en exposant à tous l’avancée des travaux dans chaque domaine sur un grand panneau d’affichage (un kanban). Chacun, en voyant à quoi il contribuait, et quels étaient les objectifs de chaque département, s’est senti davantage concerné par sa tâche, et Toyota améliora ses produits, sa réactivité, sa communication au sein de l’entreprise et son atmosphère générale.

Le kanban personnel est une adaptation de cette technique à soi. Les deux règles sont :

- Visualiser le travail à faire

- Limiter les travaux en cours (sounds familiar ?)

En plus, c’est ludique. L’idée de base consiste à prendre un grand tableau effaçable et à coller les tâches à faire sur des post-its. Tracez trois colonnes, « Prêt », « En cours » et « Fini ». Déplacez les post-its d’une colonne à l’autre à mesure que vous avancez. Ça semble basique ? Ça l’est. Mais il y a une astuce : comme chez Babauta, il est interdit d’avoir plus de 3 (ou 4, ou 2) post-its à la fois dans la colonne « En cours ».

Les adeptes du PK prônent l’analogie entre énergie et débit avancée ci-dessus. Nos activités ne sont pas un jeu de cubes ou de Tetris où tout doit rentrer au millimètre, c’est un flow, un flux plus ou moins constant, plus ou moins tendu. Notre vie ressemble à une autoroute : en-dessous de 75% de circulation, tout va bien, mais davantage, c’est très rapidement la congestion. Nul ne peut remplir sa vie à 100%. Il nous faut un peu de marge, de mou. Il faut être fluide, et les deux clés sont : visualisation et limiter les tâches en cours.

Notons avec beaucoup d’appréciation que le PK est par nature fluide. Contrairement à GTD et même ZTD qui donnent beaucoup de systèmes et de méthodes, PK ne donne que les deux ci-dessus. Le reste est à adapter, personnaliser, en fonction des besoins.

Il existe un livre en français sur cette méthode que je n’ai pas lu et ne peux donc commenter (mais je le signale pour les anglophobes). Honnêtement, le livre anglais est plutôt dispensable. PK misant tout sur la fluidité et l’adaptation, on tirera autant de profit en lisant le site web dédié, qui propose même une série d’articles pour concilier GTD et PK.

Et pour l’écriture ?

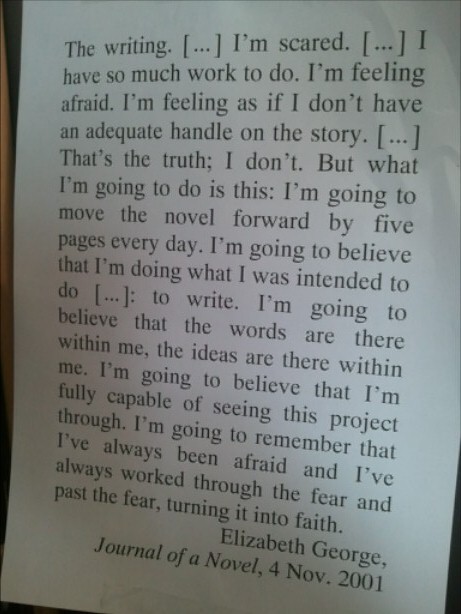

Un peu comme pour GTD, ces principes n’aident pas directement à l’écriture, même s’ils mettent l’accent sur une vérité importante : les projets artistiques sont longs par nature, et pour les conduire à terme, il semble préférable de limiter leur nombre. Les autres peuvent être notés, parqués à part, pour être attaqués dans un second temps.

L’effet magique de ZTD / PK se situe dans leur doctrine principale : limiter les tâches simultanées. Plus encore que l’inventaire proposé par GTD, cette restriction du nombre de fers que l’on conserve au feu est un prélude indispensable à libérer énergie et disponibilité pour écrire un roman en ayant une vie à côté. L’écriture est une de cette poignée de priorités que vous décidez de conserver à un moment donné. Le reste ne rentrera pas dans l’inventaire, en tout cas pas avant d’avoir fini ce livre-là. C’est comme ça, c’est un choix qu’il faut consciemment faire. Mais, à terme, vous serez plus efficace au lieu de vous disperser, vous aurez un livre terminé, et vous pourrez attaquer les autres projets qui vous attendent avec la même énergie et la libération d’avoir accompli des choses.

L’Internet multimédia est une aide tellement invraisemblable pour l’écriture – découvrir un métier inconnu pour un détail dans une scène, appréhender l’ambiance d’un lieu par Google Street View, utiliser des

L’Internet multimédia est une aide tellement invraisemblable pour l’écriture – découvrir un métier inconnu pour un détail dans une scène, appréhender l’ambiance d’un lieu par Google Street View, utiliser des