Joanne Harris sur le piratage (en français)

Joanne Harris, en plus d’être une romancière reconnue, est extrêmement active et fort intéressante sur Twitter. Elle propose régulièrement des séries de tweets sur l’écriture, l’édition, et, vendredi dernier, décortiquait l’argument fallacieux que le piratage n’est pas du vol, c’est de la copie. Histoire de varier les interlocuteurs, et comme j’ai déjà parlé du sujet suffisamment récemment, je lui ai demandé si elle accepterait que je traduise une sélection de ses tweets (vu que nous sommes visiblement d’accord). Accord obtenu, les voici.

Joanne Harris, en plus d’être une romancière reconnue, est extrêmement active et fort intéressante sur Twitter. Elle propose régulièrement des séries de tweets sur l’écriture, l’édition, et, vendredi dernier, décortiquait l’argument fallacieux que le piratage n’est pas du vol, c’est de la copie. Histoire de varier les interlocuteurs, et comme j’ai déjà parlé du sujet suffisamment récemment, je lui ai demandé si elle accepterait que je traduise une sélection de ses tweets (vu que nous sommes visiblement d’accord). Accord obtenu, les voici.

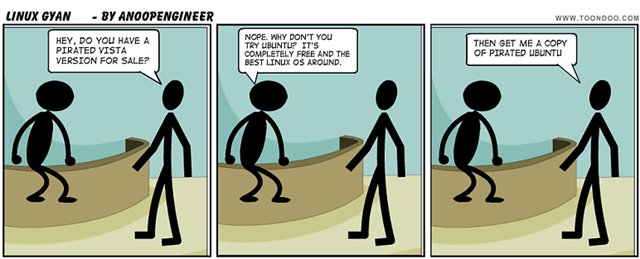

- L’argument sur le piratage douteux du jour : “Ce n’est pas du vol, c’est de la copie.” *se cogne la tête contre le bureau*

- “Je vois que tu achètes une Rolex. Et si je te donnais cette copie gratuitement ?” “Vous embauchez quelqu’un ? Et si je faisais ce boulot gratuitement ?”

- “Vous avez mis vos identifiants bancaires en ligne ? Et si je les copiais, juste pour les envoyer à toutes mes connaissances ? Ce ne serait pas du vol, juste de la COPIE.”

- “Je sais que j’ai dîné dans votre restaurant, puis que je suis parti sans payer, mais cela vous fera de la BONNE PUBLICITÉ. Cela vous aidera à VENDRE davantage de places.”

- “Je sais, j’ai volé cette bouteille de vin, mais, bon sang, elle était BIEN TROP CHÈRE pour que je l’achète.”

- “Ouais, alors ce que je vais faire, c’est manger ce steak, et si je le trouve vraiment bon, je le paierai. Sinon, je l’effacerai, tout simplement. Ça va, non ?”

- “Tout ce que j’ai fait, c’est copier votre travail et le donner gratuitement. Ce n’est quand même pas ma faute si vous avez mis la clé sous la porte.”

- Peut-être y a-t-il une idée ici. Voler nécessite une once de réflexion. Les pirates ne sont pas des voleurs. Ce sont des PARASITES.

- “Je sais que c’est votre boulot, tout ça, mais avez-vous lu ce site web ? Il explique pourquoi je m’y connais TELLEMENT mieux que vous sur le sujet.”

- Pirater des livres, c’est comme fabriquer de la fausse monnaie. Au bout d’un moment, la valeur se perd. On finit par travailler pour rien. Tout s’effondre.

- Ici, un troll sur Twitter accuse une diplômée de Cambridge d’ “anti-intellectualisme” PARCE QU’ELLE ESSAIE DE PROTÉGER LES AUTEURS du piratage…

- “Les Kindles sont chers, alors les livres électroniques devraient être gratuits” revient à dire “j’ai acheté ma maison, alors je peux voler les plantes de mon voisin.”

… Et comme il est difficile (et un peu inutile) de vouloir rester hors de la discussion sur un réseau social, j’ai dévié avec l’utilisateur @adrianshort sur le rôle de l’économie. Je retranscris cette discussion, car elle permet de couper court à un autre argument fallacieux : celui que l’économie doit changer pour légitimer la pratique (ça ne choque personne qu’on s’attaque pour cela à l’un des plus faibles secteurs).

LD : Si seulement les gens mettaient autant d’énergie à justifier le piratage qu’à, mettons, combattre la faim dans le monde. […]

A. S. : Peut-on jamais justifier de voler à manger ou bien NE VOLE PAS À MANGER représente un principe applicable quelles que soient les circonstances ?

LD : Tu ne mourras pas de ne pas voler un livre, mais si tu le fais, l’auteur en mourra peut-être, lui. C’est si difficile à comprendre ?

A. S. : Bien sûr, parce que c’est absurde. Une vente de livre ne transforme pas un auteur affamé en auteur viable.

LD : Le manque massif de ventes nuit à l’économie. C’est aussi pour ça qu’on paie pour se nourrir. Il faut que les gens gagnent leur vie.

A. S. : D’un point de vue économique plus vaste, ces dépenses se sont décalées ailleurs, comme l’équipement informatique et l’accès à Internet. L’économie ne va pas plus mal si les gens achètent de la bière plutôt que des livres, en tout cas pas dans le sens que tu entends.

LD : Alors construis-nous une façon de gagner nos vies avec ta science économique. Pour l’instant, le modèle ne satisfait personne. Je suis tout à fait pour une économie idéale, sincèrement. Mais les gens ont besoin de gagner leur vie AUJOURD’HUI, pas dans une économie idéale.

A. S. : Un revenu de base universel créerait une énorme différence pour les créatifs aux revenus modestes. Je suis pour.

LD : Moi aussi ! Mais on n’y est pas encore, et le monde doit fonctionner dans l’intervalle. Donc, pas de piratage.

A. S. : Les éléments montrant que le piratage empêche quoi que ce soit de fonctionner, d’un point de vue économique ou autre, sont rares.

LD : C’est certainement pour cela que 90% des créatifs martèlent le contraire. Pourquoi seraient-ils au courant ; ce n’est que leur gagne-pain. D’innombrables articles le montrent. Mais je vois que je t’en convaincrai pas.

Depuis le dernier article sur le piratage, qui a soulevé beaucoup d’ire (pour un article plutôt écrit sur un ton chaleureux), il est apparu quelque chose de très net : les maisons d’édition indépendantes, qui proposent des livres électroniques à prix plancher, sans protection, avec un travail de qualité, se font pirater comme les autres. Donc, l’argument pseudo-éthique “je ne pirate que les maisons trop chères / qui verrouillent leurs fichiers / les grands groupes” ne tient absolument pas. Qu’on n’essaie donc pas de justifier le piratage avec une espèce de vague attitude de chevalier blanc ; c’est la démonstration par l’exemple que ce n’est que de la poudre aux yeux, et une malhonnêteté de plus. On pirate parce qu’on pirate, et dès qu’on consomme une œuvre de la sorte, on triche, point.

Si vous souhaitez la source de l’ensemble des échanges :

Si c’est pour proposer un réseau de portfolios d’images au sens large, j’ai une mauvaise nouvelle, vous êtes déjà en compétition avec Flickr, 500px, Behance et DeviantArt, au bas mot. La tactique pour attirer un professionnel (je parle bien d’un pro, hein, pas du lycéen qui ne terminera jamais sa fanfic furry Ken le Survivant sur Wattpad – là, je ne suis pas compétent en la matière – ni en lycéens, ni en furry, quoique en Ken le Survivant, on peut peut-être discuter) devient donc :

Si c’est pour proposer un réseau de portfolios d’images au sens large, j’ai une mauvaise nouvelle, vous êtes déjà en compétition avec Flickr, 500px, Behance et DeviantArt, au bas mot. La tactique pour attirer un professionnel (je parle bien d’un pro, hein, pas du lycéen qui ne terminera jamais sa fanfic furry Ken le Survivant sur Wattpad – là, je ne suis pas compétent en la matière – ni en lycéens, ni en furry, quoique en Ken le Survivant, on peut peut-être discuter) devient donc : Viens, mon pirate. Viens, et assieds-toi, qu’on discute. Cela me démangeait depuis longtemps qu’on ait une petite conversation, toi et moi. C’est toujours un peu difficile de te parler, ou de parler de ce que tu représentes, sans susciter des levées de boucliers ou risquer de voir, pour citer Kipling, mes paroles “travesties par des gueux pour exciter des sots”, mais je crois avoir enfin compris, après notamment un séjour en monastère bouddhiste : il ne s’agit pas de t’agresser mais de te parler franchement, parce que l’expérience prouve que, finalement, nos métiers sont assez mal connus, et il y a peut-être, tout simplement, des choses que tu ignores.

Viens, mon pirate. Viens, et assieds-toi, qu’on discute. Cela me démangeait depuis longtemps qu’on ait une petite conversation, toi et moi. C’est toujours un peu difficile de te parler, ou de parler de ce que tu représentes, sans susciter des levées de boucliers ou risquer de voir, pour citer Kipling, mes paroles “travesties par des gueux pour exciter des sots”, mais je crois avoir enfin compris, après notamment un séjour en monastère bouddhiste : il ne s’agit pas de t’agresser mais de te parler franchement, parce que l’expérience prouve que, finalement, nos métiers sont assez mal connus, et il y a peut-être, tout simplement, des choses que tu ignores.

L’argument opposé en général à ce stade de la discussion, c’est : “Ah, alors, tu es contre les bouquinistes, alors ? Le marché du livre d’occasion ? Sale rapiat !” (Je prends alors un air pincé, mais je m’efforce de rester calme.)

L’argument opposé en général à ce stade de la discussion, c’est : “Ah, alors, tu es contre les bouquinistes, alors ? Le marché du livre d’occasion ? Sale rapiat !” (Je prends alors un air pincé, mais je m’efforce de rester calme.)