Flammagories finaliste du prix Masterton ! (+ prix Bob Morane)

Couv. Alain Valet

EDIT mardi 12 11:30 : Ajout des noms des traducteurs consécutivement à leur mention faite par les membres du jury.

Les finalistes des prix Masterton et Bob Morane ont été annoncés ; le premier concerne le fantastique, le second la littérature d’aventure. Et Flammagories, le collectif hommage à Nicholas Lens (où était parue « Tegite Specula »), paru aux éditions Argemmios, a été nommé par le jury du premier !

Félicitations à tous les finalistes (et en particulier aux copains, parce que bon) !

Prix Masterton

Romans francophones

- Serge Brussolo : Ceux d’en bas (Fleuve Noir)

- Jean-Christophe Chaumette : Le Dieu Vampire (L’Editeur)

- Céline Guillaume : Le Ballet des âmes (Editions du Riez)

- Franck Thilliez : Le syndrome « E » (Fleuve Noir)

Romans traduits

- Gary A. Braunbeck : Mais c’est à toi que je pense (Bragelonne, traduction de Jean-Claude Mallé)

- Mike Carey : Cercle vicieux (Bragelonne, traduction de Christophe Cuq)

- Hal Duncan : Evadés de l’enfer ! (Folio SF, traduction de Florence Dolisi)

- Lillith Saintcrow : Le baiser du démon (Orbit, traduction de Célia Chazel)

Nouvelles

- Nathalie Dau : « Notre-Dame des algues » – Contes myalgiques 2 (Griffe d’encre)

- Jeanne-A Debats : Stratégies du réenchantement (Griffe d’encre)

- Flammagories : Hommage à Nicholas Lens (Argemmios)

- Richard D. Nolane : Séparation de corps (Rivière Blanche)

Prix Bob Morane

Romans francophones

- Jeanne A Debats : Plaguers (L’Atalante)

- Vincent Gessler : Cygnis (L’Atalante)

- Johan Héliot : Ordre Noir (Fleuve Noir)

- Frédéric Jaccaud : Monstre (une enfance) (Calmann-Lévy)

- Laurent Kloetzer : Cleer (Denoël)

- Christophe Lambert : Vegas Mytho (Fleuve Noir)

- Jean-Claude Marguerite : Le Vaisseau ardent (Denoël)

- Laurent Poujois : L’Ange Blond (Mnémos)

Romans traduits

- Jedediah Berry : Manuel à l’usage des apprentis détectives (Denoël, traduction de Philippe Rouard)

- Dimitri Glukhovsky : Métro 2033 (L’Atalante, traduction de Denis E. Savine)

- John Lindqvist : Laisse-moi entrer (Télémaque, traduction de Carine Bruy)

- Ian McDonald : Le Fleuve des dieux (Denoël, traduction de Gilles Goullet)

- Terry Pratchett : Nation (L’Atalante, traduction de Patrick Couton)

- David Self : Le livre de Dave (Editions de l’Olivier, traduction de Robert Davreu)

- Peter Watts : Starfish (Fleuve Noir, traduction de Gilles Goullet)

Nouvelles

- Lucie Chenu : Les enfants de Svetambre (Rivière Blanche)

- Sylvie Denis : « Les danseurs de la lune double » (Galaxies n°9)

- Jean-Claude Dunyach : « 3h pour Lady Evangeline » (Bifrost n°58)

- Laurent Genefort : « Rempart » (Bifrost n°58)

- Michel Jeury : « Ceux d’après » (Galaxies n°9)

- Lucius Shepard : Sous des cieux étranges (Le Bélial)

Coup de coeur

- David Wellington : Zombie Story (Milady)

- Charlaine Harris : La communauté du sud (J’ai Lu)

- The Walking Dead (série TV et BD)

- H.P. Lovecraft : Les contrées du rêve (Mnémos)

- Delestré & Desanti : Dictionnaire des personnages populaires de la littérature (Seuil)

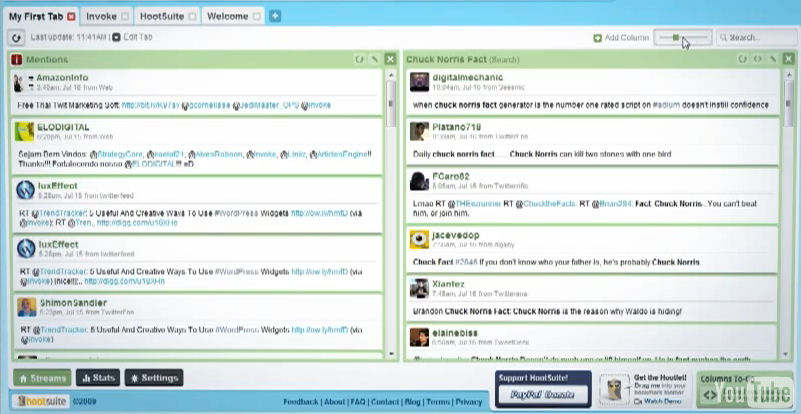

TweetDeck est une application à part, c’est-à-dire qu’il vous faudra l’installer sur toutes les machines où vous voudrez l’utiliser (une version intégrée au navigateur vient cependant d’être publiée pour Chrome ; des versions existent aussi pour plate-formes mobiles). Ce client était originellement dévolu à Twitter, ce qui rend son intégration à Facebook un peu cafouillante et pas aussi puissante que celle de Hootsuite (la publication de liens ou vidéos ne peut se faire directement). Cependant, le site de Facebook n’a tout de même pas les manquements de l’interface de base de Twitter ; le but reste de rendre l’expérience Twitter plus agréable et facile.

TweetDeck est une application à part, c’est-à-dire qu’il vous faudra l’installer sur toutes les machines où vous voudrez l’utiliser (une version intégrée au navigateur vient cependant d’être publiée pour Chrome ; des versions existent aussi pour plate-formes mobiles). Ce client était originellement dévolu à Twitter, ce qui rend son intégration à Facebook un peu cafouillante et pas aussi puissante que celle de Hootsuite (la publication de liens ou vidéos ne peut se faire directement). Cependant, le site de Facebook n’a tout de même pas les manquements de l’interface de base de Twitter ; le but reste de rendre l’expérience Twitter plus agréable et facile.