Black Swan : un cygne du fantastique

Natalie Portman, de la danse classique, Tchaikovsky et Le Lac des Cygnes, l’histoire d’une femme qui rêve de devenir danseuse étoile, tout serait réuni pour un film trop romantique et trop bôôô – et c’est ce qu’ont certainement cru les parents peu renseignés qui ont amené leurs petites filles à la séance.

Natalie Portman, de la danse classique, Tchaikovsky et Le Lac des Cygnes, l’histoire d’une femme qui rêve de devenir danseuse étoile, tout serait réuni pour un film trop romantique et trop bôôô – et c’est ce qu’ont certainement cru les parents peu renseignés qui ont amené leurs petites filles à la séance.

Lesquels sont tous partis avant la fin. Mouhaha.

Nina est une danseuse de ballet talentueuse, mais vieillissante pour ce milieu, et couvée par une mère abusive qui n’a jamais réussi à sortir du rang. Quand l’étoile de la troupe prend une retraite plus ou moins forcée, c’est peut-être pour Nina la chance de progresser vers le haut de l’affiche et d’incarner les deux cygnes du Lac. Cependant, c’est une obsessionnelle de la technique, pétrie de blocages et d’une certaine innocence, ce qui fait d’elle un cygne blanc parfait… mais l’empêche de se libérer pour atteindre le charisme magnétique du cygne noir. Si elle veut réussir, il va lui falloir trouver en elle-même une nouvelle Nina, tout en déjouant la jalousie et les coups bas de ses camarades.

Effectivement, dit comme ça, cela sonne comme un Léa Passion Danse Classique. Sauf que Black Swan est un film d’une violence psychologique extrême. Dans les relations entre personnes bien entendu – danseuses, la mère parfaitement abusive de Nina, jusqu’au chorégraphe, campé par un Vincent Cassel en parfait dominateur -, mais surtout dans le rapport au corps, évidemment bien particulier dans la recherche de la perfection, et poussé ici dans ses retranchements. Comme bien des athlètes, Nina soumet sa chair à des pressions terribles pour atteindre l’idéal, n’ayant rien d’autre dans l’existence que son rêve de danse, lequel n’est peut-être, d’ailleurs, que la projection de celui de sa mère.

Et Nina va progressivement plier sous la pression. Car incarner le cygne noir exige qu’elle se confronte à une part d’elle-même qu’elle a totalement verrouillée et bannie : la part de laisser-aller, de folie, de spontanéité dont l’absence fait justement la danseuse parfaite qu’elle est. L’ouverture imprudente de cette porte va bouleverser sa vie et sa psyché de manière irréversible.

Black Swan est donc l’histoire d’un contact avec l’ombre jungienne – la part d’inconscient et de refoulé qui finit par contaminer et briser notre existence quand on la bannit avec trop de force. Ce contact se fait ici selon la grammaire du fantastique, où, progressivement, la réalité va glisser vers l’impossible, source d’angoisse et d’incompréhension : on navigue donc en plein dans les territoires de l’imaginaire. On peut quand même reprocher un usage assez grossier de ce langage à l’image – la symbolique, toute en noir et en blanc, a la subtilité d’un panneau clignotant proclamant « ICI SAY LA GENTILLE, LA SAY LA GARCE » – mais, vu le thème et le large public auquel le film veut s’adresser, on le pardonnera sans mal. Et, surtout, le film ne tombe jamais dans un manichéisme primaire, brouillant les cartes avec intelligence pour présenter la dialectique en termes de « contrôle / abandon » et non de bien et de mal.

Le scénario et sa conclusion seront sans grande surprise pour les habitués des genres et même les aficionados de David Lynch, mais Black Swan s’apprécie surtout pour son atmosphère et son image délicieusement malsaines, paradoxe pour une troupe qui vise à créer la beauté et sa perfection, et surtout pour l’interprétation absolument renversante de Natalie Portman, qui parvient à emporter sans réserves le personnage par ailleurs un peu bidimensionnel de Nina et offre une incroyable performance d’actrice en danseuse de ballet.

Black Swan est donc une fascinante plongée, dérangeante et dure, dans les méandres de l’inconscient et pousse à l’interrogation sur la part de glauque que nous cachons tous en nous ; un parcours initiatique au sens obscur du terme à recommander à tous ceux que le sujet intéresse.

L’Internet multimédia est une aide tellement invraisemblable pour l’écriture – découvrir un métier inconnu pour un détail dans une scène, appréhender l’ambiance d’un lieu par Google Street View, utiliser des

L’Internet multimédia est une aide tellement invraisemblable pour l’écriture – découvrir un métier inconnu pour un détail dans une scène, appréhender l’ambiance d’un lieu par Google Street View, utiliser des

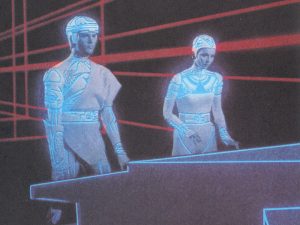

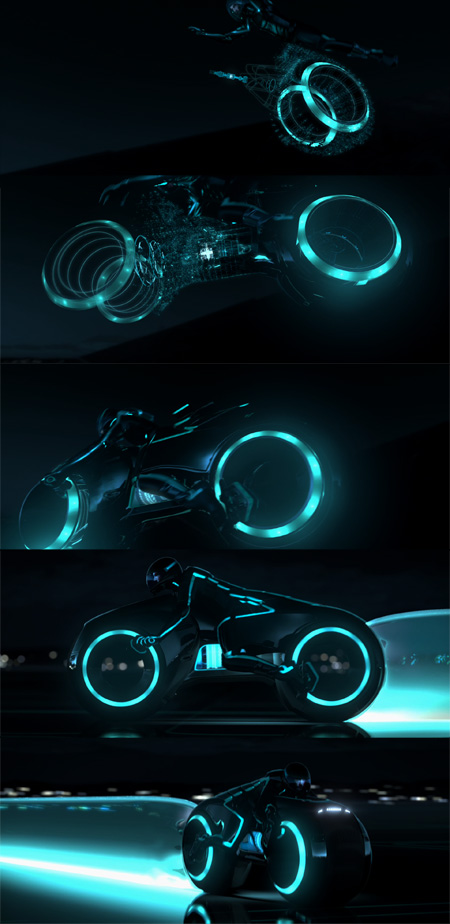

Alors, qu’est-ce donc que ce Tron : l’héritage ? Un beau clip pour la superbe bande originale composée par Daft Punk ? Une galerie d’images aussi lisses et transparentes que les parois de plexiglas peuplant la capitale de la Grille ? Un blockbuster de plus servi par des wagons d’image de synthèse ?

Alors, qu’est-ce donc que ce Tron : l’héritage ? Un beau clip pour la superbe bande originale composée par Daft Punk ? Une galerie d’images aussi lisses et transparentes que les parois de plexiglas peuplant la capitale de la Grille ? Un blockbuster de plus servi par des wagons d’image de synthèse ? Et, bon dieu, ça marche. Oui, les ficelles du scénario sont grosses comme des cordes d’escalade, certaines répliques sont grotesques, Tron (le programme) est sous-exploité, mais, encore une fois, on ne demande pas à Tron d’être Inception, comme on ne demandait pas au premier volume d’être Blade Runner à l’époque. C’est beau, époustouflant, c’est super cool, et on rêve. C’est ce qu’un Tron est censé faire, et celui-là le fait génialement bien.

Et, bon dieu, ça marche. Oui, les ficelles du scénario sont grosses comme des cordes d’escalade, certaines répliques sont grotesques, Tron (le programme) est sous-exploité, mais, encore une fois, on ne demande pas à Tron d’être Inception, comme on ne demandait pas au premier volume d’être Blade Runner à l’époque. C’est beau, époustouflant, c’est super cool, et on rêve. C’est ce qu’un Tron est censé faire, et celui-là le fait génialement bien.  À nouveau le plaisir d’aller dans une ville que je ne connais pas ! Je serai présent samedi prochain (19 février) à Limoges, à 15h, à la Bibliothèque Francophone Multimédia du centre-ville pour une rencontre animée par Stéphane Manfrédo autour de la fantasy.

À nouveau le plaisir d’aller dans une ville que je ne connais pas ! Je serai présent samedi prochain (19 février) à Limoges, à 15h, à la Bibliothèque Francophone Multimédia du centre-ville pour une rencontre animée par Stéphane Manfrédo autour de la fantasy.