Un extrait audio de Contes hybrides à découvrir

Avec ma grosse voix (ou semblant d’icelle) et surtout un habillage sonore de toute beauté réalisé par les éditions 1115 !

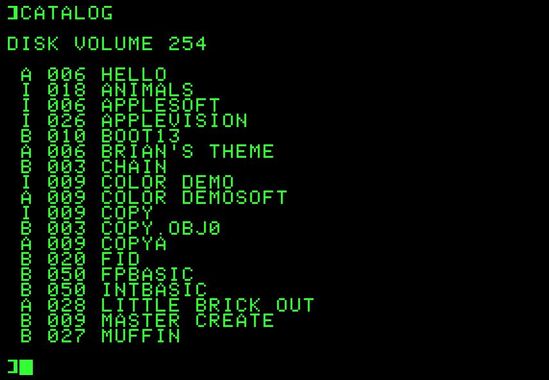

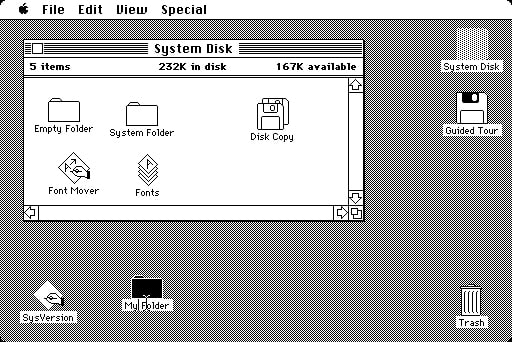

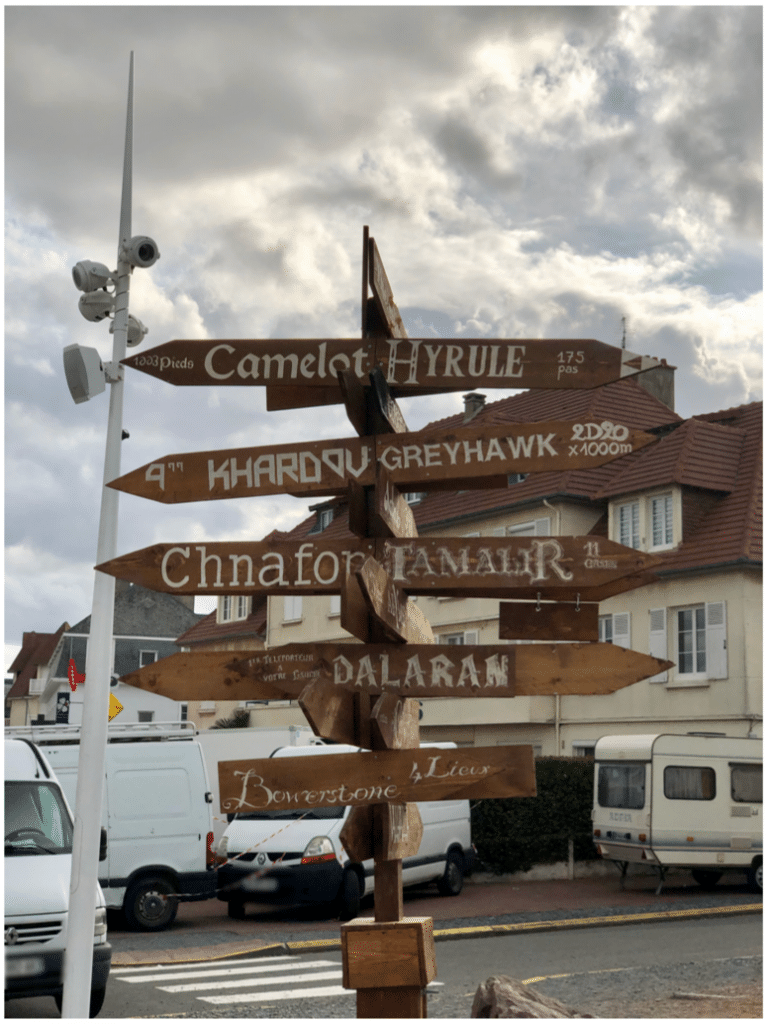

Voici un court passage de « Point de sauvegarde », dont il m’arrivait régulièrement de lire un autre extrait avec Les Deep Ones :

(Pour mémoire, le livre est à présent disponible en numérique sur toutes les plate-formes pour deux euros à peine.)