Scrivener, le studio d’écriture professionnel par excellence

Alors certes, Balzac écrivait à la plume sur du vieux papier à la lueur de la chandelle. Mais, de la même façon que le rythme narratif a un peu évolué depuis, les outils se sont déployés, complexifiés, affinés. A-t-on besoin d’un logiciel dédié pour écrire un bon livre ? Certainement pas, de la même façon qu’un bon dessinateur réalisera des croquis stupéfiants avec un stylo bille et une nappe en papier.

Alors certes, Balzac écrivait à la plume sur du vieux papier à la lueur de la chandelle. Mais, de la même façon que le rythme narratif a un peu évolué depuis, les outils se sont déployés, complexifiés, affinés. A-t-on besoin d’un logiciel dédié pour écrire un bon livre ? Certainement pas, de la même façon qu’un bon dessinateur réalisera des croquis stupéfiants avec un stylo bille et une nappe en papier.

Cependant, donnez-lui une toile ou une tablette graphique, et son art s’exprimera vers de nouveaux sommets – sans parler du gain de temps et du plaisir de création. (Donnez un poisson à un homme, et il mangera une journée ; filez-lui un chalutier, et ça va barder.)

Scrivener est à l’écriture ce que Photoshop est aux arts graphiques, et c’est pourquoi il n’existait pas de meilleure inauguration à la boîte à outils de l’écrivain. Scrivener est un environnement de création professionnel, pensé pour la construction de projets longs, offrant de multiples facilités d’édition et de rédaction pour accélérer et faciliter le travail.

Scrivener ne fera pas de vous Balzac, mais s’il y a un Balzac en vous, il pourrait aider à le révéler.

Un mot d’avertissement : Scrivener est un logiciel complexe, voire aride de prime abord. Comme Photoshop, il ne se prend pas en main en cliquant sur trois boutons pour voir ce que ça fait. Cette présentation – promise depuis longtemps – ne saurait qu’à peine effleurer son fonctionnement ; si vous souhaitez le tester, il est indispensable de commencer par réserver deux heures pour faire le didacticiel fourni afin d’en saisir tout l’intérêt et la puissance (une démo gratuite est téléchargeable directement ici). Sinon, vous passerez à côté, comme moi pendant des années. Cet article est, en quelque sorte, une « introduction à l’introduction » fournie avec le logiciel.

Un peu d’histoire

Scrivener est à l’origine un logiciel Mac uniquement, dont la seule existence a converti bien des romanciers à l’achat d’une de ces machines du diable. Toutefois, il y a quelques années, un projet de portage sous Windows s’est lancé, avec pour but à long terme d’offrir la même expérience que la version Apple. Scriv (de son petit nom) est longtemps resté en beta, puis, pour être honnête, encore un peu fruste en fonctionnalités (ce qui me le faisait déconseiller il y a quatre ans) pendant un moment. Cela fait toutefois un ou deux ans qu’il est mûr pour un usage régulier sur nos propres machines du diable (les autres), avec suffisamment de fonctionnalités importées de la version Mac et de robustesse pour l’utiliser sans crainte et avec plaisir.

Je suis passé pour ma part à 100% sous Scrivener depuis une grosse année. Mon premier gros projet réalisé sous cet environnement a été La Route de la Conquête, et toute la réécriture et correction finale de Port d’Âmes s’est également réalisée grâce à lui. Dans ce dernier cas, le roman était si complexe à retravailler que Scrivener m’a réellement permis de rendre le roman meilleur que je n’aurais pu le faire avec un traitement de texte classique sans y passer un an complet : grâce à ses fonctions de suivi et découpage des scènes, j’ai bénéficié d’une hauteur de vue difficile à obtenir autrement, corrigé une multitude de détails tout en préservant la cohérence d’ensemble, et resserré la tension narrative à mon gré.

OK. Pourquoi vous êtes tous dingues de Scrivener ?

Le classeur, centre de Scrivener

Parce que ce logiciel permet de découper un projet par nature impossible à tenir tout entier dans un seul cerveau (un roman, une trilogie, mais aussi une thèse, un essai) en morceaux à taille humaine, dès la planification, jusqu’à la correction. La beauté et la simplicité de la chose, c’est que la définition de « taille humaine » dépend de l’utilisateur ; et que les morceaux peuvent être aussi détaillés, ou aussi esquissés, qu’on le souhaite. Contrairement à quantité de studios d’écriture qui cherchent à vous enfermer dans un modèle de rédaction, Scrivener n’est, en son coeur, qu’un traitement de texte hiérarchique. Il s’apparente à une tripotée de chemises ou de classeurs où l’utilisateur insère toutes les feuilles qu’il souhaite. Il y a sa recherche, ses notes, ses plans, et puis des bouts de paragraphe, des scènes entières, des chapitres. De là, au final, sortira un livre, une fois les feuilles souhaitées et retenues mises en ordre.

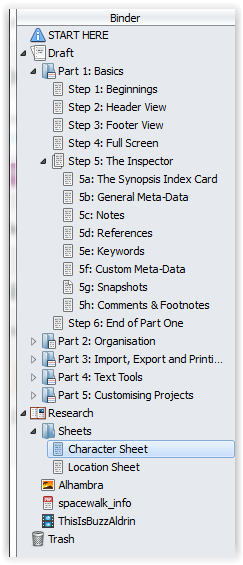

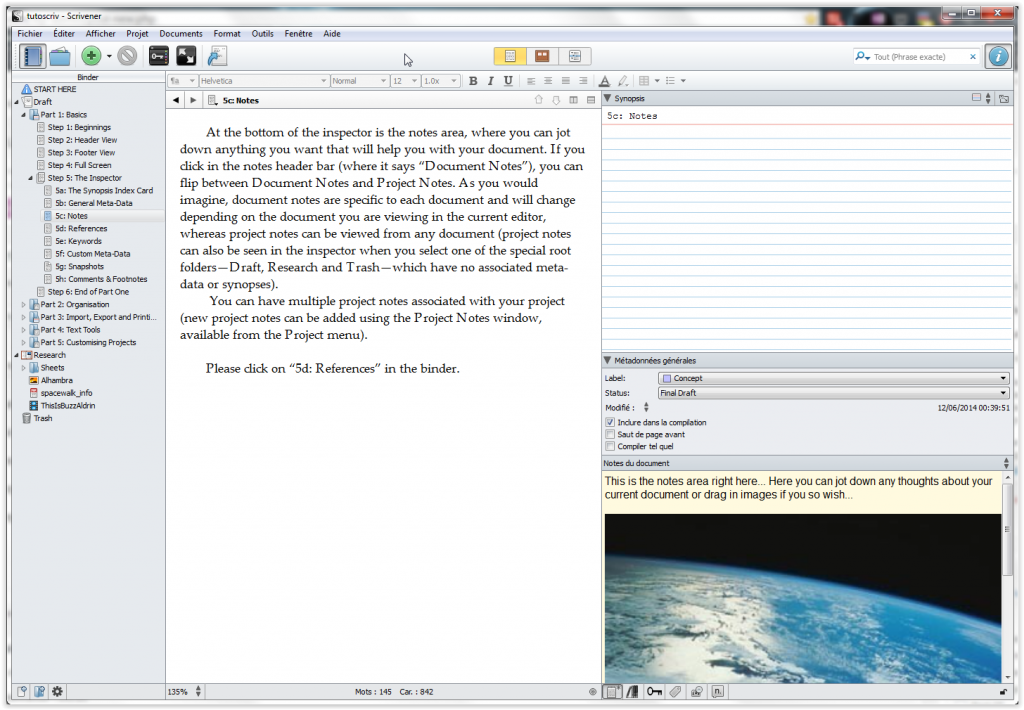

Cela revient à avoir cent fichiers Word qui se promènent, avec l’immense avantage de tout avoir sous les yeux dans l’ordre et de pouvoir les changer de place d’un cliquer-déplacer. Le classeur est ainsi le centre névralgique de Scrivener, ci-contre. Deux grands ensembles sont proposés à l’utilisateur par défaut, « Draft » (manuscrit) et « Research » (référence) – ma version mélange anglais et français par commodité, mais Scrivener est entièrement disponible en français -, le premier visant à accueillir les pages finales, le deuxième à conserver les références de côté. Mais cette organisation est parfaitement flexible et modifiable.

On constate que tout est hiérarchique, c’est-à-dire que l’on peut regrouper des documents sous d’autres, à la manière, par exemple, des scènes d’un chapitre. Là aussi, tout est paramétrable, de la mise en page au nombre de niveaux de profondeur. Vous êtes structurel.le et aimez tout planifier ? Scriv vous donne les armes. Vous préférez écrire au fil de la plume ? Fourrez tout dans une poignée de documents que vous découperez ensuite pour le retravail. De tous les logiciels d’écriture, Scriv est le seul qui n’impose pas sa méthode de travail à l’utilisateur mais lui donne des outils, dont il se sert s’il le désire1.

Écrire nécessite souvent la conservation de quantités d’informations insolites, précises, aléatoires, qu’on a tôt fait d’égarer. Le plus agréable est que Scrivener accepte dans ses classeurs tous les types de fichiers que le système peut lire, et en présente une bonne partie nativement. Besoin d’un article scientifique ou d’un livre en PDF ? Envie de conserver cette photo qui inspire ? Un cliquer-glisser dans le classeur et le fichier est conservé avec l’ensemble du projet, sans se soucier de retrouver la source. Scrivener sait même importer des sites web et des fichiers son (pour se faire une liste de lecture personnalisée en accord avec l’atmosphère du livre en question).

La planification facile

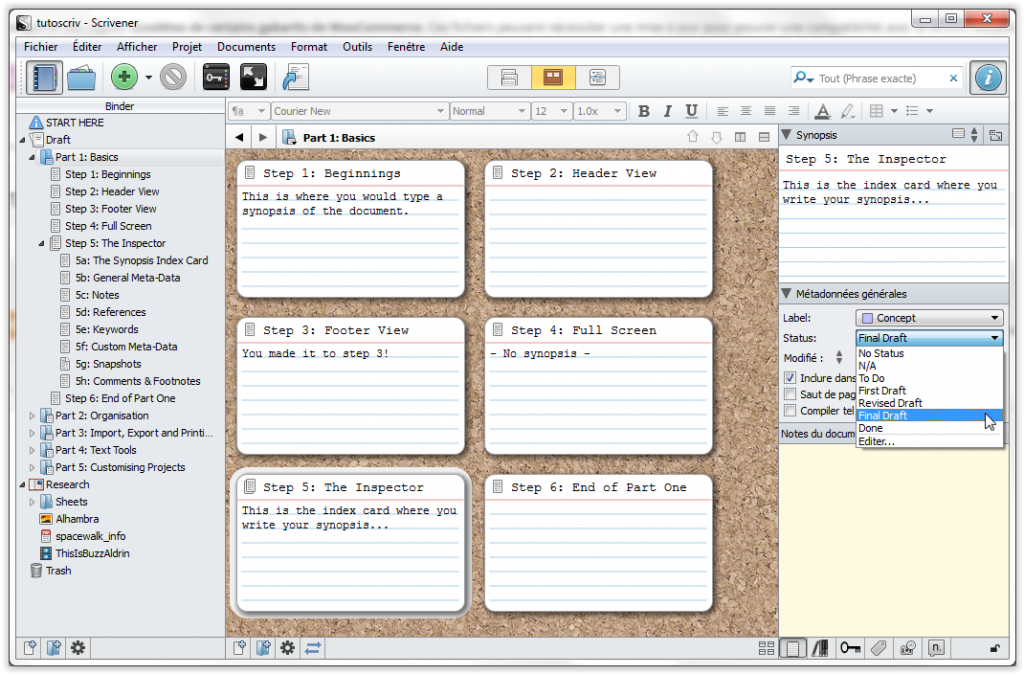

Scrivener serait déjà puissant mais, limité à cela, il n’irait pas vraiment au-delà d’un wiki ou de OneNote. Toutefois, il s’agit d’un studio d’écriture, et il contient des outils spécialement adaptés à la construction d’un ouvrage, de fiction ou non. La construction du plan d’un livre commence toujours par des idées très vagues, des envies qu’il faut cerner, des bribes d’intrigue à développer et à organiser. La méthode « analogique » bien connue est la méthode des Post-its, où l’on note ses scènes sur des bouts de papier et on jongle avec jusqu’à ce que l’ordre sonne juste. Scrivener réplique ce modèle avec la vue « tableau en liège » :

C’est là que l’on commence à entrevoir la vraie puissance de l’outil. Chaque carte ainsi présentée est aussi un fichier texte, voire un dossier, un chapitre entier. Il s’agit juste d’une vue différente. Parmi les usages possibles, on peut donc : prévoir un chapitre vide à faire avec un simple résumé ; réorganiser les scènes d’un chapitre ; prévoir tout le plan d’un livre sous forme de fichiers vides annotés, puis remplir ensuite au fil de l’écriture, le tout dans la même structure.

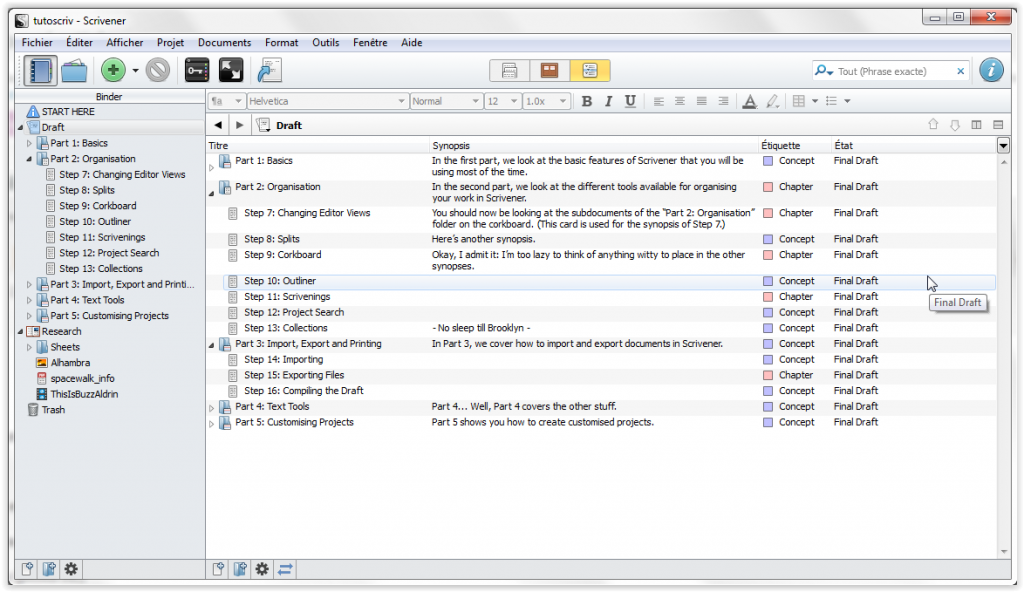

Pas fan de la vue Post-its ? Moi non plus. Je suis un homme de tableaux. Scrivener propose une vue différente des mêmes données, avec la même puissance, pour les gens secrètement austères comme moi qui voient en Excel une forme de beauté urbaine masochiste, comme un échangeur routier californien :

Scrivener sépare ainsi – et c’est une fonctionnalité toute bête mais indispensable à l’usage – le texte des notes associées à ce texte. Le processus de création est fouillis, aléatoire, part dans toutes les directions. On conserve des morceaux de phrases, des tournures précises parce qu’elles évoquent une idée particulière, l’atmosphère d’une scène. Scrivener permet de conserver tous ces échafaudages à l’abri en proposant un synopsis pour chaque document et autant de notes qu’on le souhaite (notamment des détails à ne pas oublier au retravail…), dont des images, ce que l’on peut venir complexifier avec des mots-clés (par exemple, noter le personnage central dont il s’agit dans un roman à points de vue multiples) et un statut (À faire / Premier jet / Corrigé etc.)

C’est bien beau, mais quand est-ce qu’on écrit ?

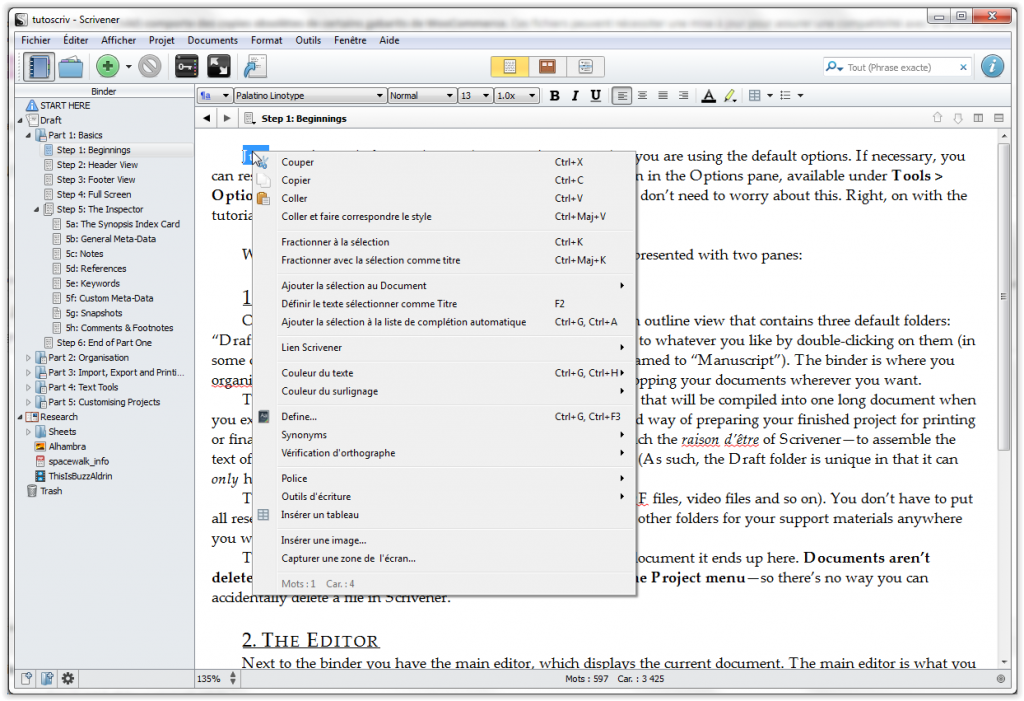

Bien sûr, l’édition de texte est au coeur d’un logiciel qui se targue d’être une solution unique pour réaliser de l’écrit. Sur ce point, Scrivener offre toutes les fonctionnalités que l’on peut exiger d’un traitement de texte moderne : formatage, notes, renvois, commentaires, etc. Il n’est quand même pas à la hauteur de Word et ses trilliards d’options absconses mais il fait le boulot ; et certains verront dans son rejet du superflu une simplicité et une légèreté bienvenues.

C’est ici qu’il faut insister sur un point important de Scrivener : il s’agit d’un logiciel de création, de préparation et de rédaction, mais de finalisation. Il ne sait pas faire de mise en page un tant soit peu complexe (ce n’est pas un logiciel de PAO) et n’ira pas plus loin que l’intégration de quelques images. Ce n’est pas son travail : il consiste à faire sortir ce livre de vos doigts, aussi vite et aussi peu douloureusement que possible. Pour finaliser et corriger avec un éditeur, il faudra quand même passer par un traitement de texte conventionnel type Word. Mais c’est la toute dernière étape, le coup de vernis, quand il n’y a plus que l’orthographe à corriger et les répétitions à traquer (avec une passe d’Antidote, par exemple).

Il ignore aussi la typographie française, mais cela se contourne avec de judicieux remplacements automatiques – j’ai fait le travail et je mettrai très bientôt ma configuration à disposition en téléchargement libre.

Sortir le livre final

Des mois de travail plus tard, ça y est ! Votre Grand OEuvre est écrit, corrigé, finalisé. Il ne reste plus qu’à faire de tout cela un manuscrit en bonne et due forme, pour impression ou envoi…

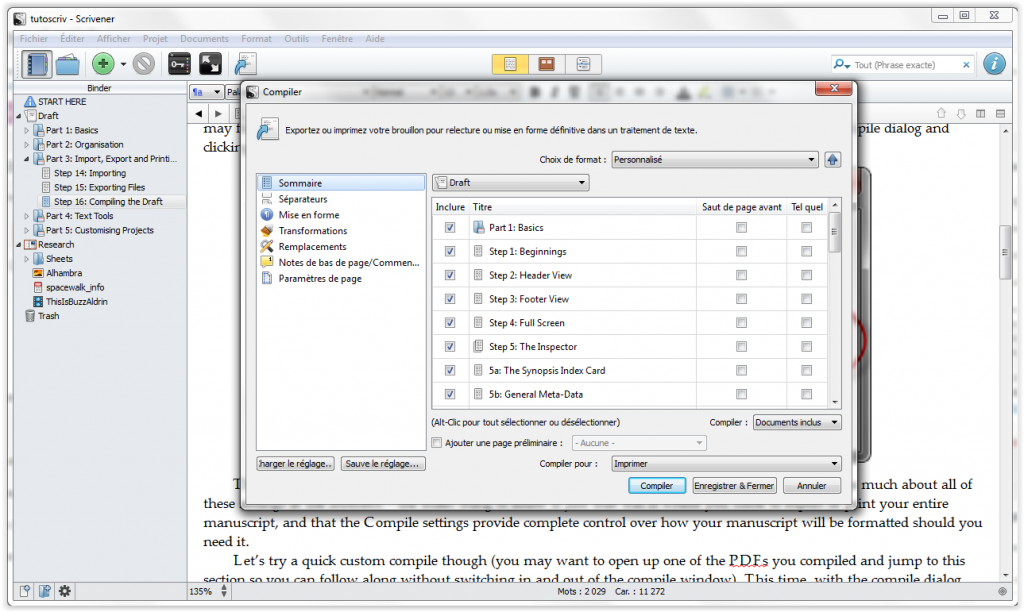

Pour cela, Scrivener réalise une compilation du manuscrit. Le principe est le suivant : dans les options dédiées, il convient de lui indiquer quels documents sont appelés à faire partie du livre final (en général, tout dans « Draft »), et comment les organiser. Par exemple, si chaque document représente une scène, il faut les séparer par un blanc. Si chaque dossier représente un chapitre, il faut les séparer par un saut de page – et les numéroter automatiquement tant qu’à faire. Scriv assemblera tout cela et vous crachera un livre tout neuf.

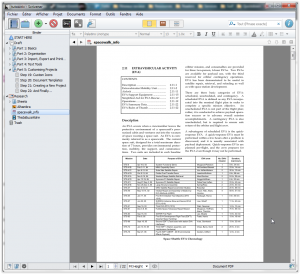

Tout cela se retrouve dans les options de compilation de Scrivener :

En toute honnêteté… C’est la partie qui a le moins bénéficié des efforts d’ergonomie du logiciel. La compilation est très puissante, permet de multiples mises en page, numérotations automatiques, pages de garde, réalise directement des fichiers Word, PDF et même des livrels prêts à la publication, mais s’avère d’une certaine technicité. C’est un moindre mal, car c’est finalement l’ultime étape et celle qui s’emploie le moins souvent : pour un écrivain qui publie un livre par an… Il s’en servira une fois par an. Il faut s’y lancer, établir ses propres préférences, sauvegarder le modèle puis ne plus s’en préoccuper.

Ce n’est que le début

Ce tour d’horizon n’est qu’une présentation générique, à peine un avant-goût de ce qu’offre Scrivener – juste une introduction à ses principes génériques. Réservez-vous deux heures et surtout suivez le didacticiel pas à pas pour découvrir sa puissance et en quoi son usage émousse un certain nombre de difficultés inhérentes à l’écriture de vastes projets. D’ici une ou deux semaines, j’y reviendrai avec des trucs et astuces avancés et des cas d’utilisation spécifiques, pour montrer en quoi Scriv accélère et simplifie le travail.

En attendant, bonne découverte, et si vous avez des questions à l’usage, n’hésitez pas.

De manière générale, si l’envie d’acheter cet outil (ou l’un des autres présentés sur ce site) vous vient, n’oubliez pas de passer par les liens proposés ici – vous contribuez à financer le temps passé à rédiger ces articles gratuitement. Merci !

- Il y avait aussi Writer’s Cafe, mais plus mis à jour depuis bien longtemps, encore trop rigide et quand même boursouflé de modules ludiques inutiles. ↩

C’est parti pour vingt minutes d’écriture, sans interruption, sur le déclencheur de votre choix. Rappel : vous devez trouver vingt minutes dans la semaine pour écrire, pour donner corps à votre rêve.

C’est parti pour vingt minutes d’écriture, sans interruption, sur le déclencheur de votre choix. Rappel : vous devez trouver vingt minutes dans la semaine pour écrire, pour donner corps à votre rêve.  C’est parti pour vingt minutes d’écriture, sans interruption, sur le déclencheur de votre choix. Rappel : vous devez trouver vingt minutes dans la semaine pour écrire, pour donner corps à votre rêve.

C’est parti pour vingt minutes d’écriture, sans interruption, sur le déclencheur de votre choix. Rappel : vous devez trouver vingt minutes dans la semaine pour écrire, pour donner corps à votre rêve.  Scrivener

Scrivener Brièvement mentionné dans l’article sur

Brièvement mentionné dans l’article sur  C’est parti pour vingt minutes d’écriture, sans interruption, sur le déclencheur de votre choix. Rappel : vous devez trouver vingt minutes dans la semaine pour écrire, pour donner corps à votre rêve.

C’est parti pour vingt minutes d’écriture, sans interruption, sur le déclencheur de votre choix. Rappel : vous devez trouver vingt minutes dans la semaine pour écrire, pour donner corps à votre rêve.

Okayyyy, je respire un grand coup pendant que ma dernière bibliothèque de sons symphoniques se télécharge et je me lance, tremblant et la peur au ventre, dans un de ces sujets qui déchaîne les passions :

Okayyyy, je respire un grand coup pendant que ma dernière bibliothèque de sons symphoniques se télécharge et je me lance, tremblant et la peur au ventre, dans un de ces sujets qui déchaîne les passions :

C’est parti pour vingt minutes d’écriture, sans interruption, sur le déclencheur de votre choix. Rappel : vous devez trouver vingt minutes dans la semaine pour écrire, pour donner corps à votre rêve.

C’est parti pour vingt minutes d’écriture, sans interruption, sur le déclencheur de votre choix. Rappel : vous devez trouver vingt minutes dans la semaine pour écrire, pour donner corps à votre rêve.