Antidote est-il bien cet outil ultime (mais cher) d’aide à la correction ? [la boîte à outils de l’écrivain]

Il y a des synchronicités curieuses sur les réseaux, et en ce moment, cela tourne beaucoup autour des outils d’aide à la correction (et donc, par rebond, à la rédaction). À savoir : existe-t-il un logiciel qui me permettrait de détecter mes erreurs de frappe ou de conjugaison, qui pourrait m’orienter sur la qualité de mon texte, qui me donnerait un dictionnaire de qualité, le tout sans nécessiter le réseau de neurones d’un Terminator parce que j’ai pas envie qu’on m’abatte à ma première erreur d’accord de participe passé ?

Ou bien – c’est la question inverse : j’ai entendu parler d’Antidote. Est-ce que ça vaut le coup ?

La machine à tout faire

Antidote est probablement le plus connu, mais aussi l’un des plus chers des logiciels de correction : dans les 90 € pour la version de bureau. Nous avons une belle langue, mais complexe, et ses pièges sont multiples ; aussi la promesse d’un logiciel qui pourrait réellement aider à traquer les fautes et les impropriétés est-elle tentante, mais vu le prix (le double d’un Scrivener, par exemple), on peut raisonnablement se demander ce que cache Antidote, et s’il remplit ses promesses.

Le logiciel s’organise principalement selon deux axes : des références et un correcteur.

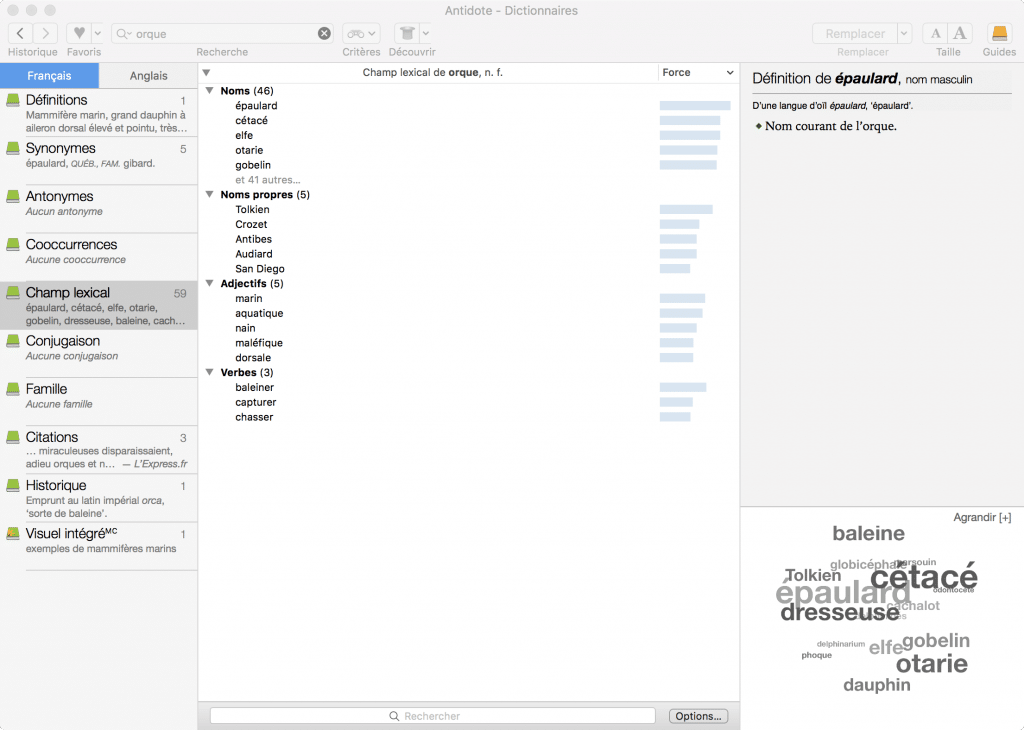

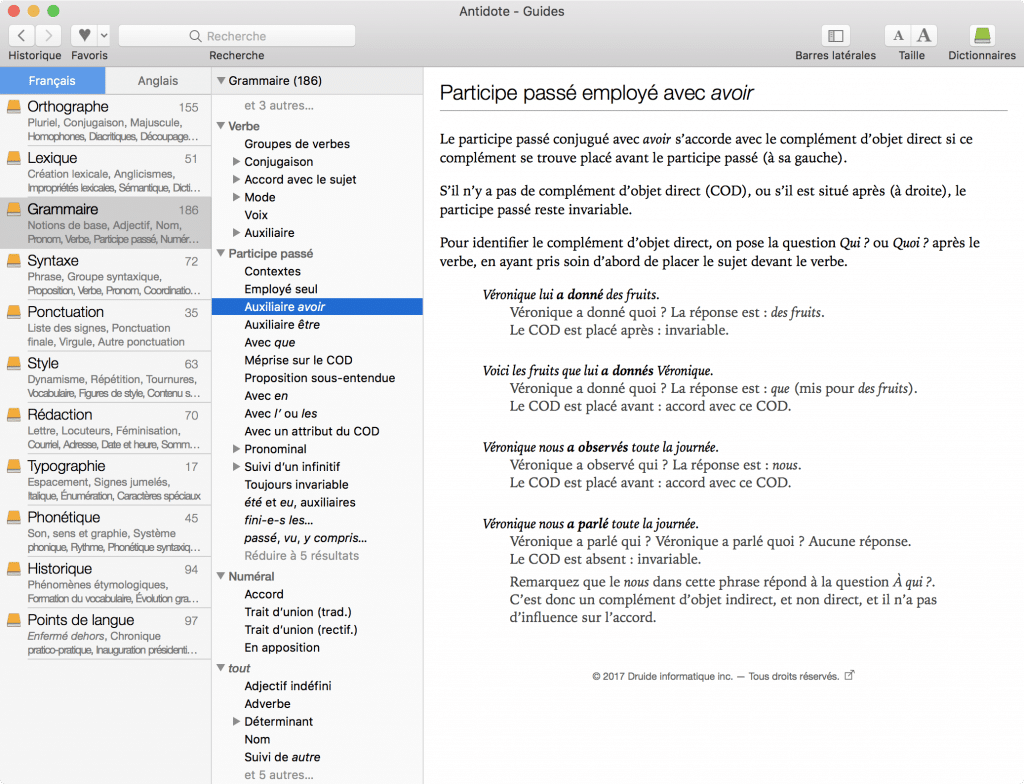

Les références sont la partie émergée de l’iceberg, la plus simple d’emploi et la plus aisément compréhensible : un ensemble de dictionnaires allant du simple au complexe – définitions, synonymes bien sûr, mais aussi conjugaison, étymologie et même citations. Bien sûr, ces dictionnaires sont extrêmement fournis, et rivalisent sans mal avec les références du domaine, voire dépassent le Petit Larousse ou Robert standards ; on y ajoute l’équivalent d’un Bescherelle, d’un dictionnaire visuel, le tout facile à emporter dans son ordinateur – et l’on pourrait arguer que l’investissement égale sans peine l’équivalent en livres papier.

Bon, OK, mais si j’ai déjà ces bouquins, ça vaut peut-être pas le coup, non ? D’accord, la consultation en dématérialisé, c’est pratique, mais j’ai pas cent balles à coller tous les jours dans du logiciel. Je fais quoi, je rentre chez moi ?

Eh bien, auguste lectorat, tu peux, et à un moment, il faudra, parce qu’il se fait tard à force, mais si tu m’écoutais un peu, tu saurais que j’ai parlé de deux versants, alors tiens, prends donc cette camomille, stay a while and listen.

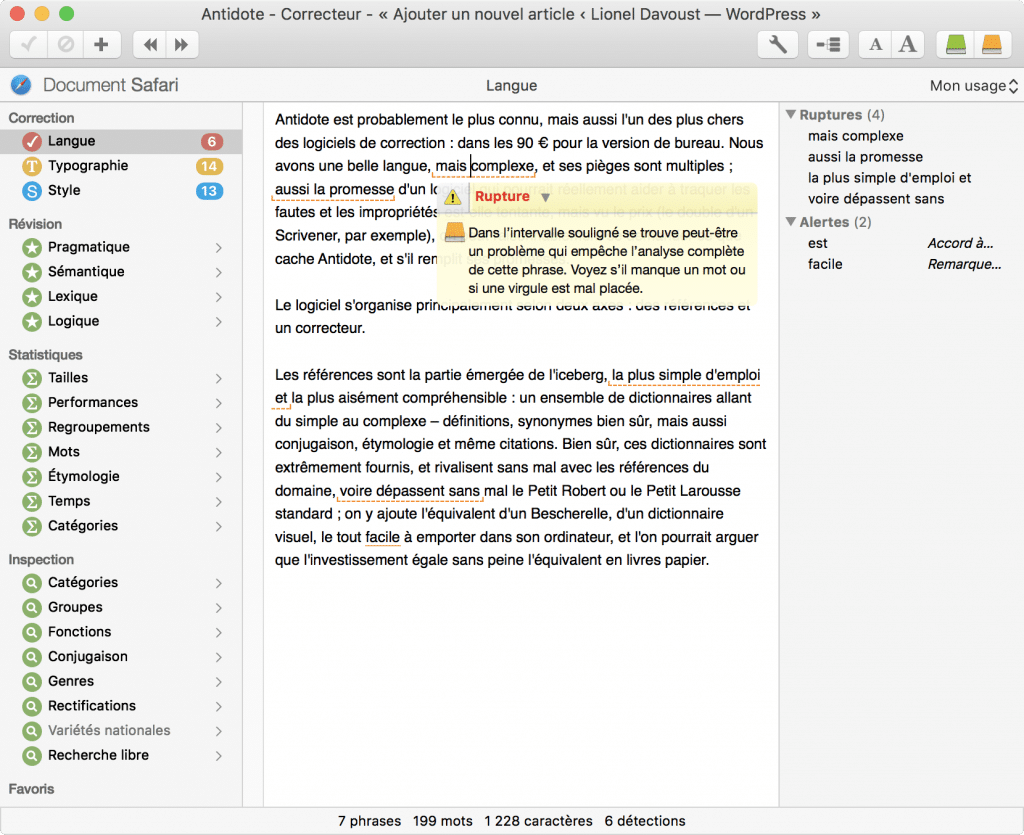

Antidote intègre une fonctionnalité de tueur, et c’est son moteur de correction. Dans les applications compatibles (et il y en a beaucoup), Antidote peut analyser le texte qu’on lui soumet et fournir davantage d’outils d’analyse et de rectification qu’on pourrait décemment en demander. Repérage des adverbes, des termes sémantiquement faibles, des phrases longues, de verbes faibles, des répétitions, il fait tout et de manière impressionnante. Surtout, Antidote a l’extrême intelligence de ne jamais partir du principe qu’il sait (contrairement au correcteur grammatical grotesque de Word) : à moins d’une erreur flagrante, dans 2/3 des cas, il se contentera de souligner en orange une possible erreur et – c’est là qu’il est extrêmement précieux – d’expliquer le problème qu’il a repéré. À l’utilisateur de décider en son âme et conscience d’une éventuelle correction à apporter à son texte, et surtout, il en ressort en ayant appris quelque chose. Et ça, c’est assez génial.

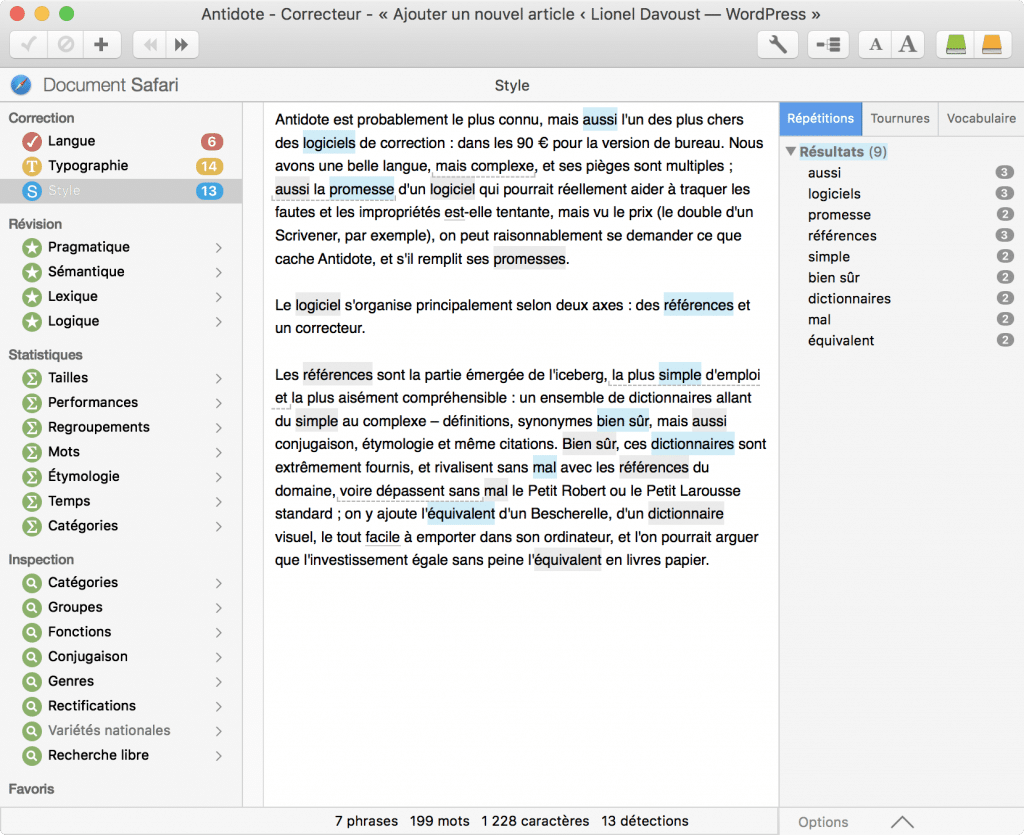

Rien que le module de détection des répétitions vaut son pesant d’or. Et administre à chaque utilisation un grande leçon de modestie : on est persuadé d’avoir nettoyé son texte… mais Antidote découvre toujours quelque chose de putain de FLAGRANT, et pousse l’auteur à se flageller en psalmodiant « I’m not worthy« . C’est sérieusement renversant.

Faut-il avoir Antidote ?

C’est toute la question, hein ? À lire visiblement le bien que j’en pense, on pourrait parier que la réponse serait oui, grave, casse ta tirelire.

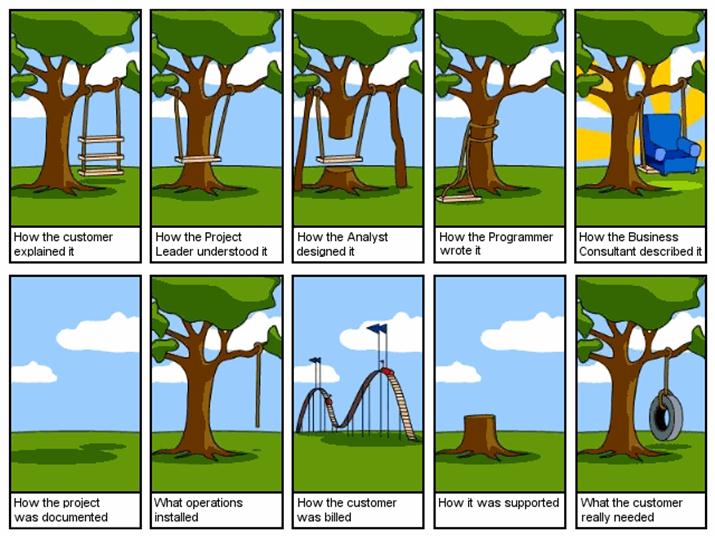

Eh bien, je suis un peu modéré là-dessus. Déjà, Antidote est tellement puissant qu’il est facile de le sous-exploiter, en fait. De plus, même s’il fait très bien son boulot, j’ai tendance à militer pour un apprentissage actif de toute technique artistique, et je pense qu’il est meilleur, à long terme, pour un auteur de se discipliner à corriger lui-même toutes les failles qu’un Antidote repère : répétitions, verbes faibles, etc. Cela aiguise son regard, le pousse à davantage d’exigence et, au bout du compte, à produire plus vite des textes qui sont d’emblée de meilleure qualité. C’est un peu comme la différence entre apprendre les règles de la perspective et décalquer une photo en apprenant à reproduire ; le premier est plus long et laborieux, mais donne, au bout du compte, davantage de liberté créative1.

Après, une fois cette passe personnelle faite, cela n’empêche pas de passer un coup d’Antidote pour enlever les dernières scories, bien évidemment.

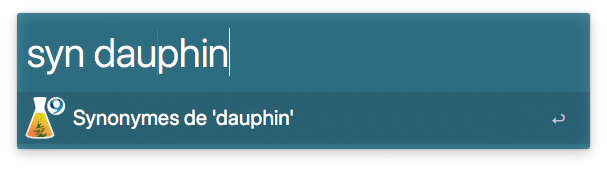

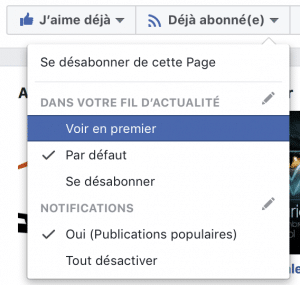

Bon, ceci dit, bien évidemment, tous les auteurs pros ou presque ont un Antidote, tous les éditeurs ont un Antidote, j’ai moi-même un Antidote d’où je sors mes captures d’écran, donc on peut arguer que c’est aujourd’hui dans la profession un outil aussi fondamental qu’un dictionnaire, et c’est probablement vrai. Je m’en sers une centaine de fois par jour rien qu’à travers son intégration avec Alfred, qui me permet de chercher des définitions et des synonymes d’une simple combinaison de touches (parmi les innombrables gains de temps formidablement précieux que j’ai découverts en passant sous Mac).

Donc oui, à un moment, faut y passer. Et d’ailleurs, l’on écrit du texte scientifique ou technique où les tournures fleuries n’ont pas leur place, l’achat me semble prodigieusement indiqué pour gagner du temps. En revanche, pour un jeune auteur aspirant à une maîtrise poétique et stylistique, j’aurais curieusement tendance à dire de retarder un peu l’achat pour acquérir de la hauteur sur son art. De toute façon, je crois qu’il y a des outils plus pressants quand on veut se lancer sérieusement dans l’écriture de fiction : un outil d’écriture, un outil de prise de notes, à tout le moins. Antidote est un outil de référence mais aussi de correction et, par définition, avant de corriger, il faut avoir appris à produire un peu.

La page d’Antidote sur le présent site. Le logiciel existe en version de bureau (Mac, Windows et même Linux !) ainsi que mobile (iOS, ce qui s’associe très bien avec – vous l’aurez deviné – la version iOS de Scrivener).

De manière générale, si l’envie d’acheter cet outil (ou l’un des autres présentés sur ce site) vous vient, n’oubliez pas de passer par les liens proposés ici – vous contribuez à financer le temps passé à rédiger ces articles gratuitement. Merci !

- Je dis peut-être n’importe quoi en dessin, je suis une quiche au thon en dessin, mais bon, vous voyez l’idée, nesse-pa ? Antidote has quit: non, là, faut pas abuser non plus. ↩

Je reçois de loin en loin quelques questions sur le métier de la traduction, et je voudrais remercier Marielle Carosio, qui termine son parcours en métiers du livre, pour les siennes, excellentes et qui m’ont donné l’occasion de faire ce que j’avais envie de faire depuis un moment : proposer un petit tour d’horizon de là où j’en suis arrivé dans mes réflexions sur le métier sur son approche et sa technique, pour servir, eh bien, à qui cela pourra servir, surtout à un moment où je traduis de moins en moins et viens de mettre un terme à la majorité de mes interventions extérieures en M2 à la fac d’Angers (on peut pas tout faire, ma bonne dame. Je vous parle beaucoup sur ce blog, ma bonne dame, il faudra quand même que je vous rencontre un jour.)

Je reçois de loin en loin quelques questions sur le métier de la traduction, et je voudrais remercier Marielle Carosio, qui termine son parcours en métiers du livre, pour les siennes, excellentes et qui m’ont donné l’occasion de faire ce que j’avais envie de faire depuis un moment : proposer un petit tour d’horizon de là où j’en suis arrivé dans mes réflexions sur le métier sur son approche et sa technique, pour servir, eh bien, à qui cela pourra servir, surtout à un moment où je traduis de moins en moins et viens de mettre un terme à la majorité de mes interventions extérieures en M2 à la fac d’Angers (on peut pas tout faire, ma bonne dame. Je vous parle beaucoup sur ce blog, ma bonne dame, il faudra quand même que je vous rencontre un jour.)

Ma foi, vous avez bien raison, et tout le monde devrait suivre votre exemple. Vous êtes certainement très beau ou belle. Choisissez, je suis pas sectaire. Bref.

Ma foi, vous avez bien raison, et tout le monde devrait suivre votre exemple. Vous êtes certainement très beau ou belle. Choisissez, je suis pas sectaire. Bref. La boîte à outils de l’écrivain

La boîte à outils de l’écrivain Je m’y prends pas mal à l’avance, car les places sont parties rapidement l’année dernière : j’ai le grand plaisir de retourner en janvier à l’école d’écriture

Je m’y prends pas mal à l’avance, car les places sont parties rapidement l’année dernière : j’ai le grand plaisir de retourner en janvier à l’école d’écriture

Le projet que je caresse depuis quelques mois commence à devenir une réalité : proposer, en prolongement

Le projet que je caresse depuis quelques mois commence à devenir une réalité : proposer, en prolongement  Scrivener

Scrivener Brièvement mentionné dans l’article sur

Brièvement mentionné dans l’article sur