Productivété (6) : Passer à l’action, le matériel

(Retrouvez tous les articles de l’été sur organisation et productivité ici.)

Maintenant que nous avons fait un relatif panorama des méthodes les plus populaires d’organisation et de productivité, il s’agit d’implémenter tout ça. Ce sera l’objectif de ce mois d’août, avec, à nouveau, une emphase sur des principes plutôt que des outils précis, mais, comme il est impossible de tout envisager, j’aurai néanmoins tendance à recommander certaines applications testées et approuvées. Bien sûr, votre kilométrage peut différer.

Nous vivons des temps intéressants (comme on dit en Chine), avec toute une pléthore de smartphones, tablettes, assistants personnels, applications destinées à la productivité. Tellement intéressants que chacun y va de sa contribution, en espérant toucher le pactole en ayant inventé la prochaine application magique qui fera de lui le Google du pétrole.

Du calme.

De quoi avons-nous besoin ?

Avant de partir à la quête de l’Outil Ultime (TM), il convient de définir ce que l’on cherche. Il semble que c’est assez simple, finalement :

- Conserver les informations des projets en cours…

- … avec une recherche facile

- Bosser dessus (produire, et non organiser)

- Une forme de calendrier pour se rappeler les impératifs du jour

- De quoi noter l’idée du moment

Le dernier point est spécialement important. Les idées viennent aux moments les plus incongrus, et s’il y a bien un conseil d’écriture à donner, c’est d’avoir en permanence sur soi de quoi écrire, et de noter les idées dès qu’elles viennent. Pas demain, pas dans cinq minutes. Tout. De. Suite. L’expérience prouve que vous les oublierez.

L’expérience prouve aussi que si elles semblent idiotes sur le moment, votre futur vous-même saura s’en servir.

La clé du matériel, c’est d’avoir un outil qui vous corresponde, que vous ayez plaisir à utiliser, et qui soit portable. S’il est nécessaire de multiplier les approches en fonction des usages, tentez le coup, mais multiplier les outils, c’est courir le risque de perdre des informations. Prudence et concision.

Low-tech

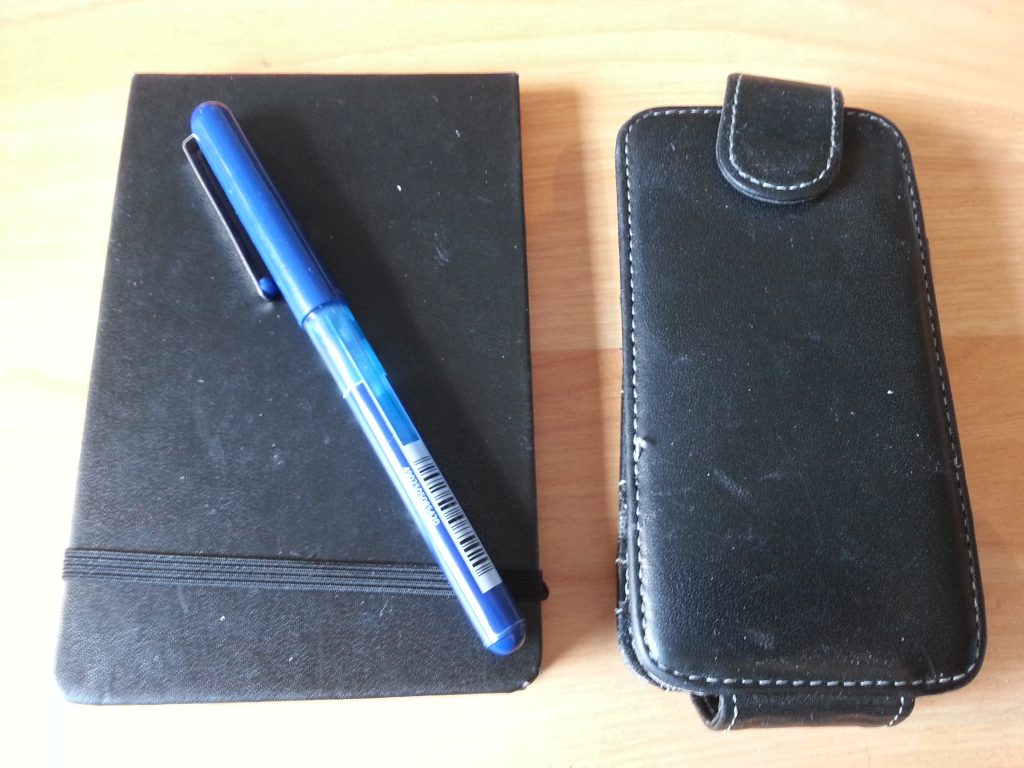

Low-tech

Les impératifs énoncés plus haut signifient-ils que nous avons forcément besoin de smartphones, de cloud, de connexion à Internet ? Non. On était productif avant la 3G, on peut l’être encore. Un bon vieil agenda et un crayon suffisent amplement.

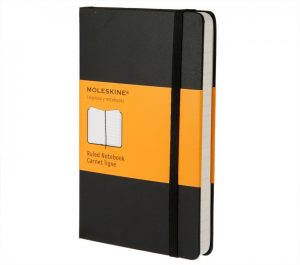

La tendance est même au low-tech. Le « Hipster PDA » symbolise l’opposition à la fuite en avant du tout-numérique et se compose d’un tas de fiches bristol réunies par une pince à dessin. Pour ma part, malgré l’emploi de smartphones et autres assistants personnels, je tends à recommander fortement l’usage de calepin pour les notes « libres » – cette idée de roman qui vous vient dans le train, ce nom de personnage qui trotte dans la tête, cette blague idiote qui ne fait rire que vous mais ne voulez pas perdre. Je suis un grand fan du petit Moleskine qui se glisse n’importe où (et je suis loin d’être le seul).

Mais pour le reste, la technologie permet de sacrés gains de temps, et j’en recommenderais l’usage (raisonné).

Hi-tech

Bon, vous n’avez pas besoin qu’on vous guide pour employer un papier et un crayon, non ? Alors parlons geekeries.

Les « nouveaux outils » de communication amènent quantité de possibilités d’organisation liées à l’informatique précédemment inenvisageables. Si vous avez une quelconque affinité avec la technologie, si vous avez la sensation que celle-ci doit être à votre service et pas l’inverse, si vous avez envie de vous y plonger pour lui faire cracher tout le temps qu’elle peut vous faire gagner, l’outil qu’il vous faut, de base, est le smartphone. C’est le minimum. Sérieusement. N’imaginez pas avoir un bureau mobile informatique sans.

Le but : il remplace votre agenda et carnet d’adresses. Il synchronise vos données, vous rappelle vos rendez-vous. Il complète aussi le calepin où vous prenez des notes libres (mais, dans ce cas, ne peut en prendre entièrement la place). Il se connectera au cloud qui stockera vos informations et les mettra à jour en permanence, les rendant disponibles sur tous vos terminaux. C’est votre secrétaire automatisé, votre cerveau externe qui prend en charge tout ce dont vous ne voulez pas vous rappeler.

Mon dégoût pour Apple (verrouillage des appareils, politique du store révoltante, prix prohibitifs) est de notoriété publique, et il me semble que la plate-forme Windows Phone est encore trop jeune (pas assez d’applications). Je suis donc un utilisateur d’Android, que je recommande en raison de la variété des appareils, la possibilité de prendre la main sur sa machine moyennant quelques installations, l’expérience de Google en termes de service web1 et l’envergure de l’offre matérielle. Si vous n’aimez pas les écrans tactiles, il existe des modèles à clavier physique (j’ai longtemps utilisé le HTC Desire Z, ci-contre).

Une connexion Internet musclée (forfait 3G confortable, voire 4G si vous avez les moyens) est indispensable en termes de confort. Si ce n’est pas déjà fait, activez le wi-fi chez vous (avec une sécurité robuste) et configurez le téléphone pour qu’il s’y connecte sans effort. Vous êtes connecté(e) au nuage. (Et à PRISM. Et la NSA. Souriez et dites du bien de Barack Obama.)

En complément

Après, si vous êtes technophile et/ou fréquemment en déplacement, il convient d’ajouter à la panoplie (par ordre décroissant d’importance) :

Le miniportable. Netbook ou ultrabook, un petit ordinateur portable, au clavier confortable (pour écrire, c’est le but, pas jouer à Plants Vs. Zombies dans le train). Prévoir une connexion Internet 3G pour les mêmes raisons que ci-dessus. Pour éviter de multiplier les frais, prévoir de partager celle du smartphone (tous les opérateurs ne le permettent pas), peut-être en déplaçant la carte SIM dans une clé USB dédiée à cet effet.

La liseuse. On parle d’écriture, qui dit écriture dit lecture. Vous relire, lire les autres, vous documenter : vous allez (devez) bouffer du texte. Aux fêtes de l’année dernière, on a parlé des tablettes et des liseuses, je n’y reviens pas, à deux détails près :

- Toi qui veux écrire, prends une liseuse en tout premier lieu, c’est bien plus confortable qu’une tablette pour la lecture (testé et comparé) ;

- Je signalais que mon choix s’était porté sur le Kindle, mais j’en reviens, à la longue, surtout en voyant les facultés des Kobo pour gérer le PDF (le Kindle étant purement inutilisable sur ce point).

La tablette. Qui vient en dernier, et qu’on utilisera comme super-smartphone et en remplacement possible du miniportable. Prévoir du wi-fi pour synchroniser l’engin au moindre point d’eau Internet qu’on trouve, et y ajouter un clavier Bluetooth si l’on compte vraiment s’en servir pour remplacer un ordinateur lors des déplacements.

Après, prévoir de quoi stocker tout ça, et faire un choix en fonction des circonstances. Sinon votre bureau mobile risque vite de ressembler à ça :

Ce qui n’est plus, ahem, mobile.

Cet article ne fera probablement que récapituler des détails connus de beaucoup. Pourquoi tout ça ? Pour employer, à pr »sent, tout un tas d’applications liées aux principes d’organisation exposés les semaines précédentes, ce que nous allons aborder en août, dans la pratique véritable. Disons qu’il s’agit d’une semi-introduction à la suite des événements.

Auguste lectorat, as-tu des appareils précis à recommander (on ne parle pas encore de logiciels) ? C’est le moment de défendre la machine que tu aimes d’amour et sans laquelle tu n’imagines plus ta vie.

- Je sais qu’ils nous espionnent, etc. Si vous ne voulez pas prendre ce risque, utilisez un hipster PDA. ↩