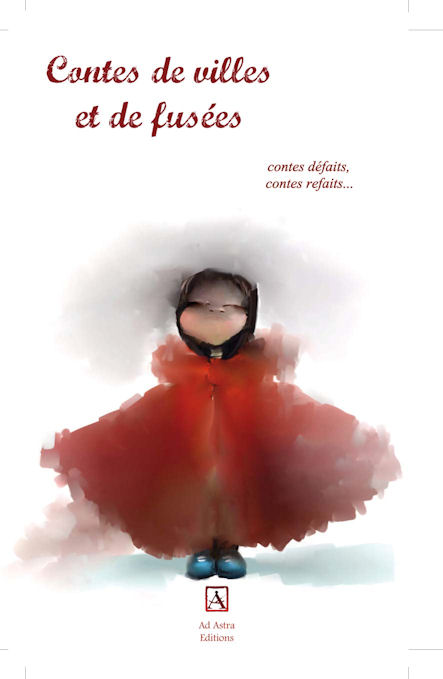

« Le Sang du large » in Contes de villes et de fusées

Je suis très heureux de figurer au sommaire de la première anthologie publiée par les éditions Ad Astra, Contes de Villes et de Fusées, dirigée par Lucie Chenu !

Les éditions Ad Astra, fondées par Xavier et Mikaël Dollo, sont une nouvelle maison qui a déjà publié un premier roman de space opera flibustier, Les Pilleurs d’âme de Laurent Whale, en train d’être très favorablement remarqué par la critique. Au programme, des romans bien sûr, des anthologies, mais aussi des art books (cahier de croquis d’Eric Scala à paraître en décembre 2010), avec toujours le goût de l’imaginaire et de la qualité littéraire.

À propos de l’anthologie

Contes de Villes et de Fusées joue le jeu de la réécriture et de la réinvention des contes de fées.

Quatrième de couverture :

Oyez ! Oyez !

Princesses richissimes, enfants abandonnés, loups terrifiants et fées marraines se réincarnent à notre époque ou dans un avenir lointain…

Les héritiers de Perrault, des frères Grimm ou d’Andersen donnent libre cours à leur imagination pour tordre, transformer et réécrire les contes de fées.

Au sommaire :

- Il était une nouvelle fois (préface de Lucie Chenu)

- Julien FOURET : « Une leçon de contes de fées »

- Jean MILLEMANN : « La Fée des glaces »

- Delphine IMBERT : « Une histoire de désir »

- Pierre-Alexandre SICART : « La Griffe et l’Épine »

- Antoine LENCOU : « ReCréation »

- Pierre GÉVART : « Grain de sel et Bretelle »

- Nicolas BALLY : « La Petite Capuche rouge »

- Charlotte BOUSQUET : « Corner Girl »

- Sylvie MILLER et Philippe WARD : « Le Pacha botté »

- Jean-Michel CALVEZ : « Un temps de cochon ! »

- Lionel DAVOUST : « Le Sang du large »

- Sophie DABAT : « La Mort marraine »

- Jess KAAN : « Pour Judith »

- Mélanie FAZI : « Swan le bien nommé »

- Estelle VALLS DE GOMIS : « Poches et Troncs »

- Léonor LARA : « Sacrifices »

La préface de Lucie Chenu est par ailleurs lisible sur le blog d’Ad Astra, ici en PDF et là en ePUB.

À propos du « Sang du large »

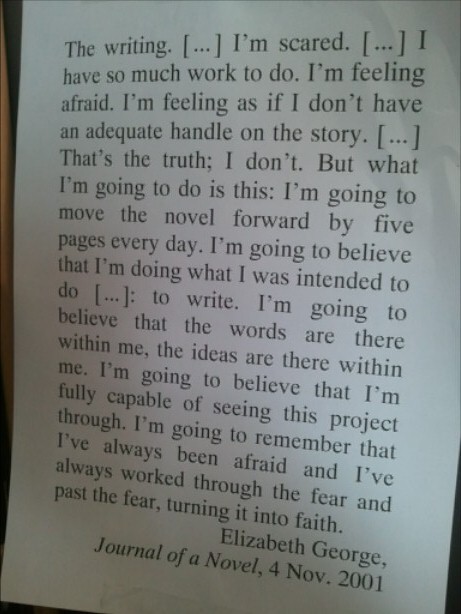

Tous les rituels par lesquels on passe quand on n’a pas envie d’écrire, je les connais par cœur.

Il y a le café, les excitants doux, le chocolat, le pancake au sirop d’érable, la petite bière qui, se dit-on, va mettre à l’aise, va créer autour de soi une atmosphère assez détendue et confortable pour entrer en contact avec son moi profond, son inspiration – sa Muse. Vingt-cinq ans de ce régime m’ont donné un embonpoint disgracieux et assez de tension artérielle pour alimenter trois pacemakers.

Paul Whittemore est un auteur à succès, mais taciturne et renfermé. C’est l’heure du bilan sur sa vie, un bilan guère positif, mais la féerie sait se glisser par des interstices inattendus – une féerie fatale ou bénéfique ?

Pour commander

Le livre sort le 11 septembre. Il sera commandable à cette date sur le site des éditions Ad Astra : http://www.adastraeditions.com/boutique-article-68734.html, ou bien chez votre librairie préféré !

Dès qu’on parle de philosophie, beaucoup sortent leur revolver. Accusée d’être obscure, compliquée, verbeuse et surtout inutile au quotidien, la pauvre a bien mauvaise réputation dans un monde qui a pourtant grand besoin d’elle – la faute, il est vrai, à certains penseurs odieusement verbeux, éloignés des réalités, et à un enseignement de lycée pas toujours au rendez-vous.

Dès qu’on parle de philosophie, beaucoup sortent leur revolver. Accusée d’être obscure, compliquée, verbeuse et surtout inutile au quotidien, la pauvre a bien mauvaise réputation dans un monde qui a pourtant grand besoin d’elle – la faute, il est vrai, à certains penseurs odieusement verbeux, éloignés des réalités, et à un enseignement de lycée pas toujours au rendez-vous.