Question : comment apprendre à se corriger ?

Entre le présent site et Procrastination, il semble que la correction des textes achevés soit l’un des sujets qui pose le plus de problèmes : c’est la question qui revient le plus fréquemment. Comme celle-ci :

Je me demandais si tu avais élaboré quelque part l’acquisition des techniques de correction, au-delà du powerpoint et de ta magistrale MasterClass1 ? Comment recommandes-tu de s’y prendre ? D’abord sur des nouvelles, des petits textes ? En atelier ? … Il me semble que pour apprendre mieux, au début, il est essentiel d’avoir un regard expérimenté qui « corrige la correction » si tu vois ce que je veux dire. Cela me semble essentiel comme « feedback » pour s’améliorer.

Alors, avant toute chose, nous avons un premier épisode de Procrastination qui arrive bientôt là-dessus, et c’est évidemment une question sur laquelle nous reviendrons en détail par la suite. Du coup, ce que je vais dire ici est un peu moins technique, mais me semble tout aussi important (sinon je ne le dirais pas) (j’espère).

On a parlé la semaine dernière d’une hypothèse (intensément débattue en commentaires) sur les difficultés de l’apprentissage de l’écriture, qui peut déjà apporter un élément de réponse, mais au cœur de l’apprentissage de la correction, je pense que réside finalement un jugement esthétique intensément personnel. Écrire et de manière générale créer, c’est trouver le meilleur équilibre possible entre désir personnel et accessibilité – c’est-à-dire, exprimer ce que je souhaite, d’une façon qui puisse être comprise. On voit donc bien que c’est là que les ennuis commencent : « meilleur » devient intensément subjectif, entre l’expression et celui ou celle qui me recevra. À qui m’adressé-je ?

Eh bien, c’est en cela que la réponse, à mon sens, relève d’un jugement esthétique. À savoir : il ne s’agit pas de s’adresser à quelque lecteur idéalisé ou défini précisément selon classe socio-professionnelle et signe astrologique, mais de se fonder en priorité, avec sévérité, sur ses propres exigences. Tout auteur est (on l’espère) un lecteur et il ou elle a des goûts, des sensations littéraires, un parcours (de vie) dans son rapport à la narration qui définit ce qu’il ou elle cherche à faire et qui se trouve appelé, de toute façon, à évoluer. Toute la difficulté, dès lors et dans les premières étapes, consiste à intérioriser ces aspirations de manière à pouvoir juger d’un potentiel écart entre elles (l’idéal, ce que j’ai voulu faire) et le travail réalisé (le manuscrit que je viens de terminer). Je crois qu’il est plus difficile dans l’apprentissage de la correction de cerner et découvrir les problèmes que de les résoudre : en gros, comme souvent dans le domaine créatif, il est plus difficile de comprendre quelle est la question qu’on s’efforce de poser que de la résoudre.

Tout ça c’est bien beau, Davoust, tu mets des mots compliqués et des tas de subordonnées relatives, mais on fait comment ?

En gros, il s’agit d’arriver à creuser suffisamment de distance avec son texte pour se lire soi-même avec un regard neuf capable d’aimer ou pas ce qu’il découvre avec le meilleur recul.

Fort bien, mais justement, ça, on fait comment ?

Aaah, c’est difficile à dire car chaque auteur a un parcours différent. Mais j’ai quelques pistes à proposer et à évaluer (et si ça ne vous plaît pas, pas la peine de venir râler en commentaires, considérez que c’est une leçon intéressante et un point de départ pour trouver ce qui pourra vous plaire, et ça, par contre, venez le partager en commentaires pour les copains qui fonctionnent comme vous).

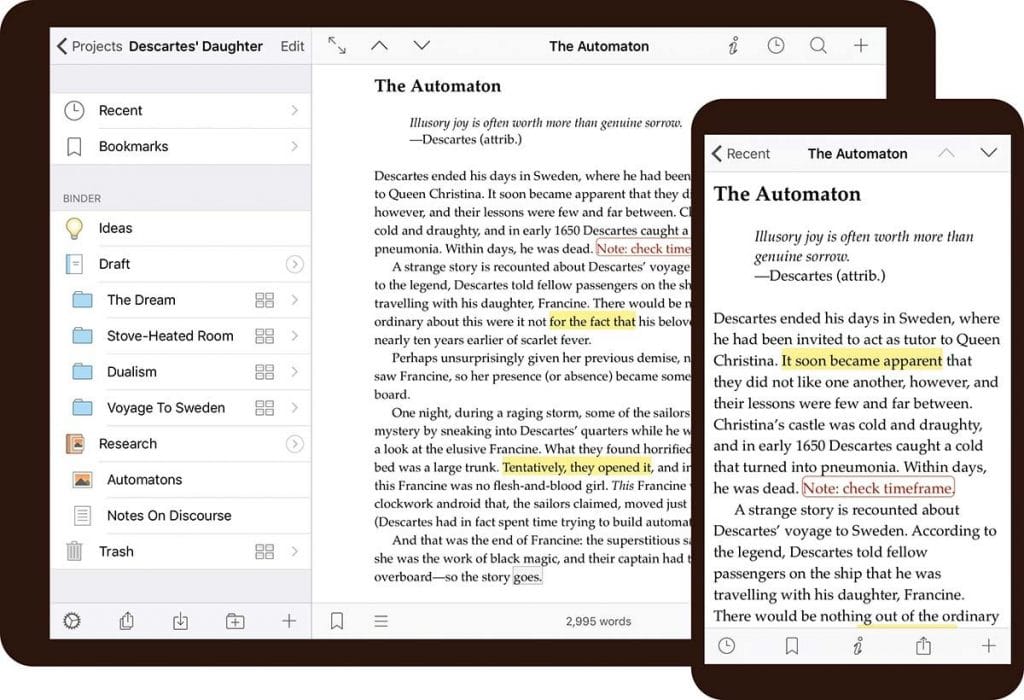

Laisser travailler le temps. Écrire s’inscrit dans la durée, je le répète tellement ici qu’on pourrait me croire impatient (et on n’aurait pas tellement tort), et donc il me paraît vital de respecter et intégrer la dimension temporelle. À savoir : laisser reposer un travail fini pour arriver à le reprendre avec un regard neuf ne peut se faire qu’en l’oubliant un peu. Mais aussi : accepter qu’un regard d’auteur-lecteur, cela se construit à l’usage, avec le temps, tandis qu’on le forge et qu’on continue à lire avec un éclairage différent, informé par sa propre pratique de l’écriture et son rapport avec elle. En d’autres termes : la correction est une technique qui s’apprend, comme beaucoup de choses dans ce domaine, avec de la persévérance.

Faire des retours sur le travail d’autrui. Le travail de correction, en son cœur, consiste à 1) amener à la conscience un ressenti positif ou négatif sur sa production et 2) verbaliser et en rationaliser la nature de manière à identifier un problème à résoudre. En d’autres termes, se dire : « cette scène est naze parce qu’elle manque de tension narrative ». (À noter, ça n’est pas « je vais corriger le manque de tension narrative de cette scène en rajoutant une attaque de ninjas », car il s’agit d’un troisième temps, de la réponse à la question « que faire pour régler le problème que j’ai identifié » – et probablement le moins intéressant du processus, car le moins difficile au final.) Si le problème consiste à acquérir le recul nécessaire sur sa propre production pour en comprendre les forces et les faiblesses, il vient qu’on peut s’y entraîner plus facilement sur les textes des autres. D’où l’intérêt des cercles de bêta-lecture, par exemple, et la recommandation systématique (mais rarement suivie, tristitude) aux participants d’un atelier d’écriture de conserver le contact et de s’entraider. En apprenant à verbaliser le ressenti sur le texte de quelqu’un d’autre et à le faire avec bienveillance, on peut acquérir du recul pour le faire chez soi. Bien des auteurs ont ainsi occupé des fonctions éditoriales plus ou moins poussées (ne serait-ce que dans le fanzinat) qui, je pense, ne peut qu’avoir servi leur travail de création, même si ça n’était pas du tout le but. (En même temps, tout dans la vie sert le travail de création. Sauf Facebook.)

Trouver un ange gardien qui aide à vous dessiller les yeux. Pour répondre précisément à une formule de la question posée, « corriger la correction » ne me paraît pas nécessairement pertinent (on corrige ce qu’on sent, et on sent tous des choses différentes), cependant, avoir un (ou plusieurs) bêta-lecteurs, peut-être des auteurs un peu plus expérimentés que soi2, prêts à entrer dans le détail de la mécanique d’un paragraphe, d’une intrigue, et surtout, surtout à expliquer en détail les raisons de leur ressenti, sont des alliés précieux pour acquérir ce recul soi-même. En pointant des problèmes, ils indiquent – c’est capital – là où il y a un écart entre l’intention et la réalisation. Peu importent, en général, les solutions qu’ils proposent : ce que l’on veut, c’est comprendre là où l’on n’a pas été compris, où l’on s’est montré maladroit, ennuyeux, etc. Il me faut mettre l’accent sur le fait qu’un regard extérieur n’a pas nécessairement raison, et c’est pour cela qu’il est vital au bêta-lecteur de détailler le pourquoi de son ressenti, et de le ou la connaître pour juger de la validité du retour proposé. Si un lecteur féru d’action s’ennuie en lisant une scène sentimentale, ce n’est pas forcément qu’elle est ratée, ce peut être ses goûts ; en revanche, le même lecteur qui se trouverait happé par le même passage représente un indicateur assez certain qu’on a réussi son coup.

On en reparlera dans l’épisode correspondant de Procrastination, mais je voudrais insister sur un point : la correction, bien davantage que l’écriture en soi, est une technique, un savoir-faire qui s’acquiert et que l’on cerne à peu près au bout d’un temps. La création, le débroussaillage de l’espace vierge de la page (ou de la partition, ou de la toile) comporte toujours une part d’aléatoire (c’est bien pour cela que c’est de la création), alors qu’un regard se forme et se renforce avec le temps (même s’il évolue). La correction représente peut-être une part impressionnante du travail, mais c’est une part qui se maîtrise bien plus aisément que le reste. Courage, donc : à force d’en faire, viendra un moment où la vision s’affinera, je le crois beaucoup.

- Je jure qu’évidemment ce n’est pas moi qui le dis – mais merci, et pour en juger, ledit PowerPoint est disponible ici. ↩

- Avant que la question ne soit posée, je suis navré mais je dois rappeler que je ne peux pas occuper ce rôle. ↩