Tour d’horizon des principaux logiciels d’écriture dédiés (édition 2018)

La situation a bien évolué en sept ans, époque où j’ai proposé un premier tour d’horizon des principaux logiciels d’écriture dédiés. Le marché était bien plus diversifié, proposant des tas de paradigmes différents pour rédiger une histoire ; des usines à gaz, des environnements tout zens, et puis des solutions robustes, bien sûr, le tout en plein foisonnement. Aujourd’hui, le marché s’est hyper contracté et resserré autour de solutions à peu près toutes comparables. Et cette solution, c’est celle que propose Scrivener depuis vingt ans : un environnement d’écriture hiérarchique, où l’on peut conserver à la fois notes de création et texte proprement dit, où l’on peut structurer son récit au fur et à mesure en développant ses chapitres et ses scènes dans l’ordre que l’on souhaite, avec une vue d’ensemble qui permet de constater à chaque instant à quoi ressemblent rythme et ambiance. Un peu comme si l’explorateur Windows, ou le Finder de macOS, ne contenait que des fichiers texte que l’on peut bouger à son gré – le tout formant, d’un côté, la nouvelle ou le roman, de l’autre, les notes ayant servi à l’élaboration. (Voir les ressources reliées à Scrivener pour plus de détails.)

Cependant, ce paradigme connaît plusieurs approches très diverses, qui n’est plus – et depuis longtemps – limité aux seuls logiciels professionnels d’aide à l’écriture. Déjà, écartons tout de suite l’évidence avant de recevoir la visite de la police de la pensée : aucun de ces outils n’est indispensable pour écrire un bon livre ; ils aspirent juste à aider l’auteur à structurer ses idées et à lui faire gagner du temps, pour peu que l’on soit sensible à ce genre d’approche. D’autre part, un bon vieux traitement de texte des familles convient parfaitement, comme l’ont exposé mes camarades Mélanie Fazi et Laurent Genefort dans Procrastination (s01e11, les logiciels d’écriture). On parlera ici d’outils dédiés qui prétendent aider l’auteur à réaliser son œuvre (romanesque – les logiciels d’écriture de scénario étant un autre genre d’animal).

Ce qu’on veut, et pas

Les recommandations de 2011 tiennent à peu près, mais on va y ajouter quelques avertissements, mentionnés dans la conférence sur les logiciels d’aide à l’écriture (diaporama en accès libre ici). Pour récapituler, on veut un outil non-intrusif, qui sache s’adapter à la manière de travailler ; qui fournisse à la fois des outils puissants d’organisation, de rédaction, mais sans enfermer l’utilisateur dans une structure qui tue la spontanéité.

Cela signifie notamment que tous les logiciels basés sur des « formules » ou des banques de données de scénarios, situations, personnages sont disqualifiés d’entrée car la créativité ne repose pas sur un inventaire de questions (« Comment s’appelle ton personnage principal ? » « Quel est son problème ? » « Qui est sa famille ? » « Maintenant, passons au méchant » etc.) mais au contraire, pour l’immense majorité des gens, sur un fonctionnement analogique (le nom de mon personnage principal me fait penser à son origine sociale qui me fait penser à sa famille qui me fait penser au contexte de l’époque qui me fait penser aux pouvoirs en présence qui…)

L’idéal est de pouvoir construire autant, ou aussi peu que l’on veut selon qu’on est structurel ou scriptural, en disposant dans un même outil de toutes ses références (personnages, descriptions, lieux etc.). Que le logiciel s’efface en abaissant au maximum la barrière pour l’auteur entre sa pensée et la réalisation de celle-ci.

Que ne sont-ils pas devenus ?

La plupart des grands acteurs de 2011 sont moribonds aujourd’hui, et je ne saurais les recommander davantage. À l’heure où j’écris ces électrons, au milieu de l’année 2018 :

- Une nouvelle version de Writing Outliner doit arriver depuis des années, mais toujours rien ; le blog est mis à jour une à deux fois par an, et l’ancien n’est pas compatible au-delà de Word 2013 – il est donc inutilisable.

- Liquid Story Binder XE est toujours disponible, mais les dernières nouvelles datent de… 2011, justement. Je pense qu’on peut dire que l’application est abandonnée.

- Writer’s Café a été bizarrement mis à jour en 2017, alors que la dernière version datait de… 2009. C’est donc peut-être le moins mort des trois, mais ça ne vaut quand même probablement pas la peine d’y aller, à moins de débuter totalement (l’application est particulièrement bien pensée pour un auteur débutant).

Cependant, il y a de nouveaux acteurs, et surtout de nouvelles approches sur le domaine. Les deux ténors de l’écriture sont aujourd’hui Scrivener – et Ulysses.

Scrivener et Ulysses, deux approches pour les pros du texte

Scrivener et Ulysses sont les rois du traitement de texte hiérarchique, le paradigme dont je parlais plus haut. Ce sont à mon sens les deux leaders du marché, qui offrent chacun leur version très mûre et réfléchie d’un outil d’écriture non-intrusif, flexible et puissant.

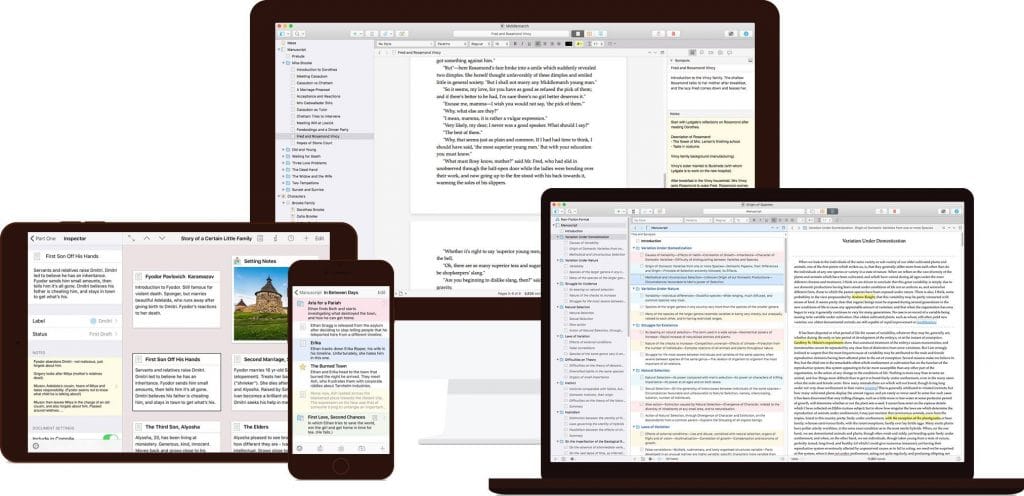

Scrivener est indubitablement le plus puissant des deux, mais cette puissance intimide parfois les nouveaux utilisateurs. Qu’on se rassure : les fonctionnalités sont commodément cachées si l’on ne souhaite pas s’en servir, mais en contrepartie, comme je l’ai martelé partout, le didacticiel est INDISPENSABLE pour comprendre ce que Scrivener peut apporter. Soit : la capacité de gérer des projets d’écriture d’un immense complexité, avec des méga-octets de références, de pages web archivées, de photos, de fichiers PDF et que sais-je encore, avec la capacité de construire une véritable bible pour une série ou un univers. J’écris « Les Dieux sauvages » sous Scrivener, avec les archives des deux volumes précédents, toutes les notes de la suite, le manuscrit du volume en cours d’écriture, le tout dans un même projet qui pèse actuellement 550 Mo, et le logiciel est juste d’une robustesse à toute épreuve. Il est disponible sous Mac, Windows et iOS, ce qui me permet d’écrire partout, avec mon iPhone ou mon iPad, avec mes livres parfaitement synchronisés. Je n’hésite pas à dire que Scrivener a représenté un tournant majeur dans ma carrière d’auteur : c’était comme si j’étais un charpentier qui s’était enfin acheté des outils convenables. J’écris avec plaisir et sans (trop) de difficultés des livres actuellement très complexes (six à huit points de vue en fonction des volumes) en conservant une vue d’ensemble qui me paraît tout bonnement impossible dans un traitement de texte classique.

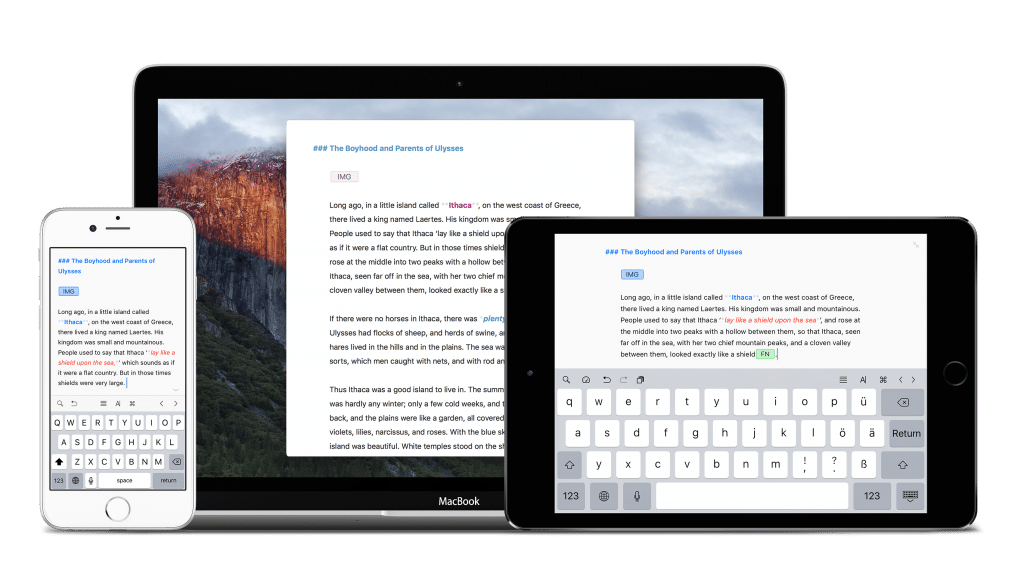

En revanche, Ulysses est une sorte de version dépouillée, zen de Scrivener. Seulement disponible sous l’écosystème Apple (Mac et iOS), Ulysses cache encore davantage ses fonctionnalités, ce qui implique une puissance en retrait, mais bien davantage de simplicité. Ce qu’offre principalement Ulysses, c’est une expérience d’écriture à la fois ultra-dépouillée et immédiatement accessible ; on sent que chaque outil a été longuement soupesé avant d’être ajouté à l’ensemble, de manière à ne fournir que le nécessaire, et rien de plus. Là où Scrivener propose l’expérience la plus complète, Ulysses fournit l’expérience la plus minimale.

À vous de tester les deux et de vous faire votre avis (ou de lire le comparatif détaillé ici), mais pour ma part, ma préférence – pour le roman et la nouvelle – va à Scrivener, de très loin. Il m’offre simplement toute la puissance que je souhaite si j’en ai besoin, et a un avantage net : le prix. Scrivener est un achat une fois pour toutes (enfin, une fois sur Mac, une fois sous iOS), quand Ulysses et passé à l’abonnement tant honni, ce qui le rend drôlement plus cher (Mac, iOS).

On m’a également beaucoup parlé au fil des ans de yWriter, qui est une alternative à Scrivener, en plus léger (à mon sens) et avec une approche légèrement différente. Une version 7 est en développement actuellement (et il est gratuit). À mon humble avis, vu que Scrivener n’est pas hors de prix (toujours autour d’une cinquantaine d’euros), on aurait plutôt intérêt à aller s’y former, mais yWriter a des passionnés, et je m’en voudrais de ne pas le citer.

Des applications d’écriture qui ne disent pas leur nom

Depuis plusieurs années, un type d’application a fait florès, et ce sont les PIM (persona information managers), ou, plus prosaïquement, les applications de prise de notes. Des outils qui se proposent de conserver l’intégralité de vos données pour, à l’aide du cloud, vous les fournir où que vous soyez. Evernote a été le pionnier du genre (TreePad son ancêtre), mais depuis, il y a OneNote, Bear, DEVONthink continue son petit bonhomme de chemin… L’intérêt de ces applications est double : leur ubiquité (une application de notes n’a de sens que si vous pouvez y accéder partout) et le fait qu’elles émulent presque toutes le paradigme du traitement de texte hiérarchique (à la Scrivener / Ulysses). On peut parfaitement écrire un livre sur ces applications : beaucoup, d’ailleurs, l’ont été sous Evernote (plutôt pour de la non-fiction, cela dit). Si vous utilisez déjà ce genre d’outil au quotidien, n’hésitez pas à le regarder sous un autre angle : « puis-je écrire un roman avec ce truc » ?

À titre personnel, je recommanderais de chercher toutefois deux critères : la possibilité de hiérarchiser les notes / documents (un livre n’a de sens que si les scènes sont le bon ordre) et la possibilité d’y accéder même hors ligne (à mon humble avis : outil cloud exclus) car l’inspiration ne frappe pas seulement quand on a de la 4G pleine balle. Ce qui, à mon avis, exclut d’entrée Evernote (car l’application est connue pour refuser de laisser l’utilisateur ordonner ses notes comme il le veut) et OneNote (car le moteur de synchronisation et d’accès aux données sur terminaux mobiles est juste catastrophique). Cependant, comme je viens de le dire, des livres ont été écrits avec Evernote. C’est bien que c’est possible.

And the winner of 2018 is…

Le gagnant sera toujours l’outil qui stimulera votre créativité et vous permettra de produire le livre que vous souhaitez avec autant d’aisance que possible. Cependant, s’il me faut désigner un choix, c’est (et cela ne surprendra pas les lecteurs de longue date de ce blog) donc Scrivener. Je ne vois pas de raison (à part si l’on a un terminal Android, et encore, on peut synchroniser Scrivener avec Android) de ne pas s’y investir : il est abordable, puissant, présent sur presque toutes les plate-formes majeures.

Si l’on a déjà des habitudes bien ancrées avec des logiciels de prise de notes et qu’ils sont adaptables sans mal à l’organisation des idées et de fragments en cours de rédaction, on gagnera dans un premier temps à creuser dans cette direction pour plier l’outil à sa convenance (il est généralement préférable d’éviter la multiplication des outils, car cela entraîne la fragmentation des idées), jusqu’au moment où l’on attaquera la mise en ordre. En revanche, le logiciel qui me semble surévalué, du moins tant qu’on n’est pas professionnel et qu’on peut justifier la dépense supplémentaire pour des usages bien précis, est Ulysses. L’application est agréable et bien conçue, mais l’abonnement est exorbitant pour un jeu de fonctions que l’on trouve, encore une fois, dans Scrivener.

De manière générale, si l’envie d’acheter ces outils (ou l’un des autres présentés sur ce site) vous vient, n’oubliez pas de passer par les liens proposés ici – vous contribuez à financer le temps passé à rédiger ces articles gratuitement. Merci !