À lire chez Jeanne-A Debats

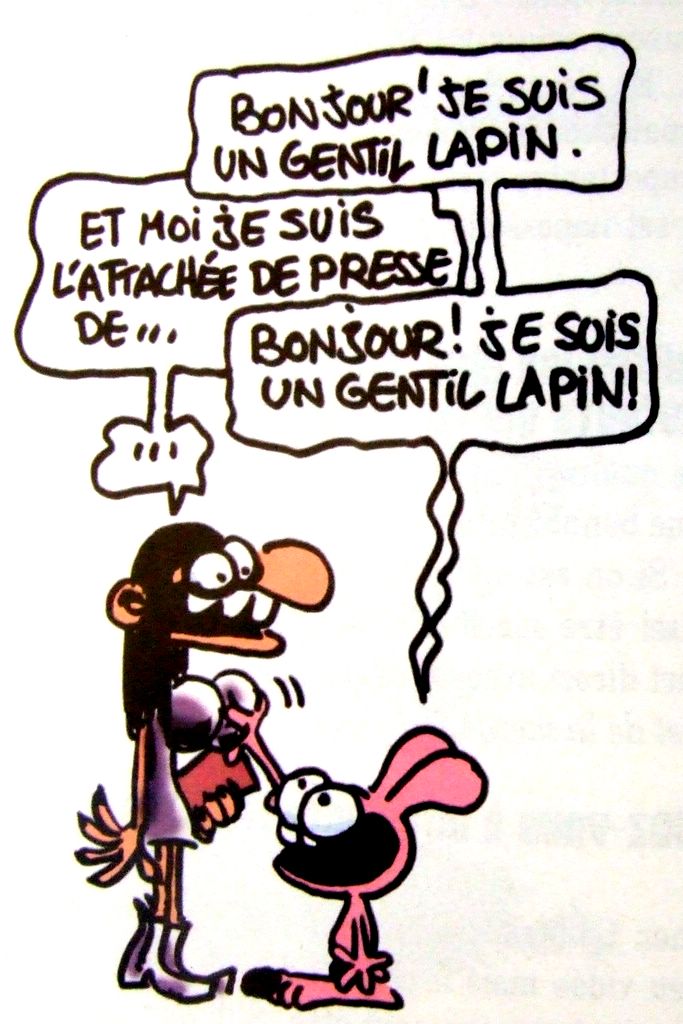

À propos de l’augmentation de la TVA sur le livre à 7 %, ce billet, auquel il n’y a pas grand-chose à rajouter.

À part peut-être le fait que la culture n’est pas un réel luxe, mais au contraire le signe d’une société en bonne santé. Et que cela ne surpendra hélas guère que ce gouvernement démagogue poursuive son entreprise méthodique de destruction de l’esprit critique en s’attaquant à son plus haut symbole, le livre.