Une toute nouvelle retraite créative pour « Bâtir sa fabrique à histoires » (24-28 mars)

Je suis hyper hypé (c’est vous dire) à la perspective de proposer une toute nouvelle retraite créative / stage intensif sur une semaine en 2025, sur un sujet que je ne crois pas avoir beaucoup vu enseigné en France, et pas du tout dans la sphère littéraire : organiser de A à Z son système créatif, mêlant idées, savoir, construction et production.

« Comment organiser mes idées ? Par quel bout prendre mon histoire ? Comment capturer tous les projets que je voudrais faire sans me noyer ? »

Ces questions animent quantité d’auteur·ices à tous niveaux d’expérience. L’esprit est une formidable machine à imaginer, mais mettre en ordre ses idées pour les concrétiser est beaucoup plus anxiogène. Heureusement, il existe des outils et des méthodes pour cela : le découvrir, les apprivoiser et, surtout, se les approprier forment l’objet de cette retraite, et ce sur la base des projets de chacun·e.

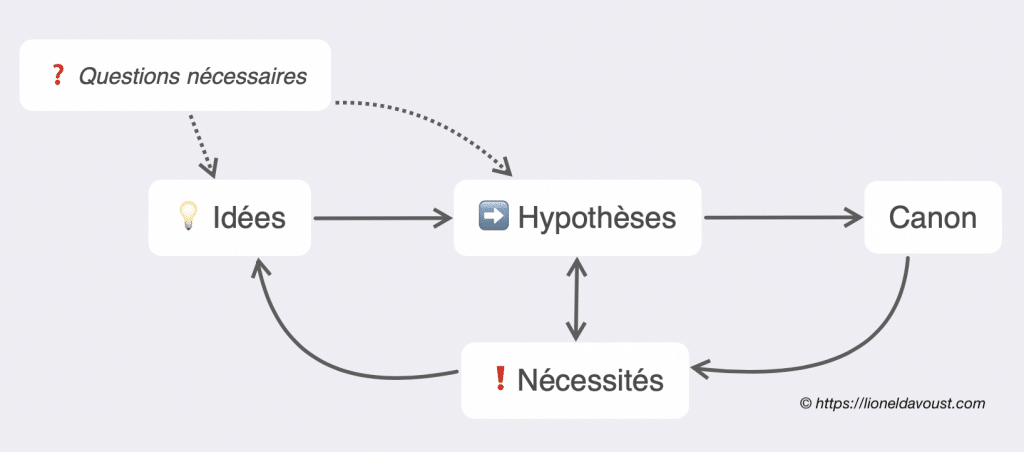

En gros, c’est la mise en pratique de tout ce que j’accumule sur ce sujet depuis cinq ans, partant de méthodes anciennes et analogiques comme le Zettelkasten, transformées et appliquées aux besoins de la création, et confiant aux outils modernes la plupart de la maintenance. L’idée, c’est de proposer des approches pratiques et simples pour, en un mot comme en cent, vaincre l’angoisse de la page blanche, gérer des projets de toute taille, et donner à ses envies créatives le maximum de liberté d’expression. On peut tout porter avec ces méthodes, de la courte nouvelle à la saga de la complexité de « Les Dieux sauvages » et d’Évanégyre au sens large. (Testé et raffiné au quotidien.)

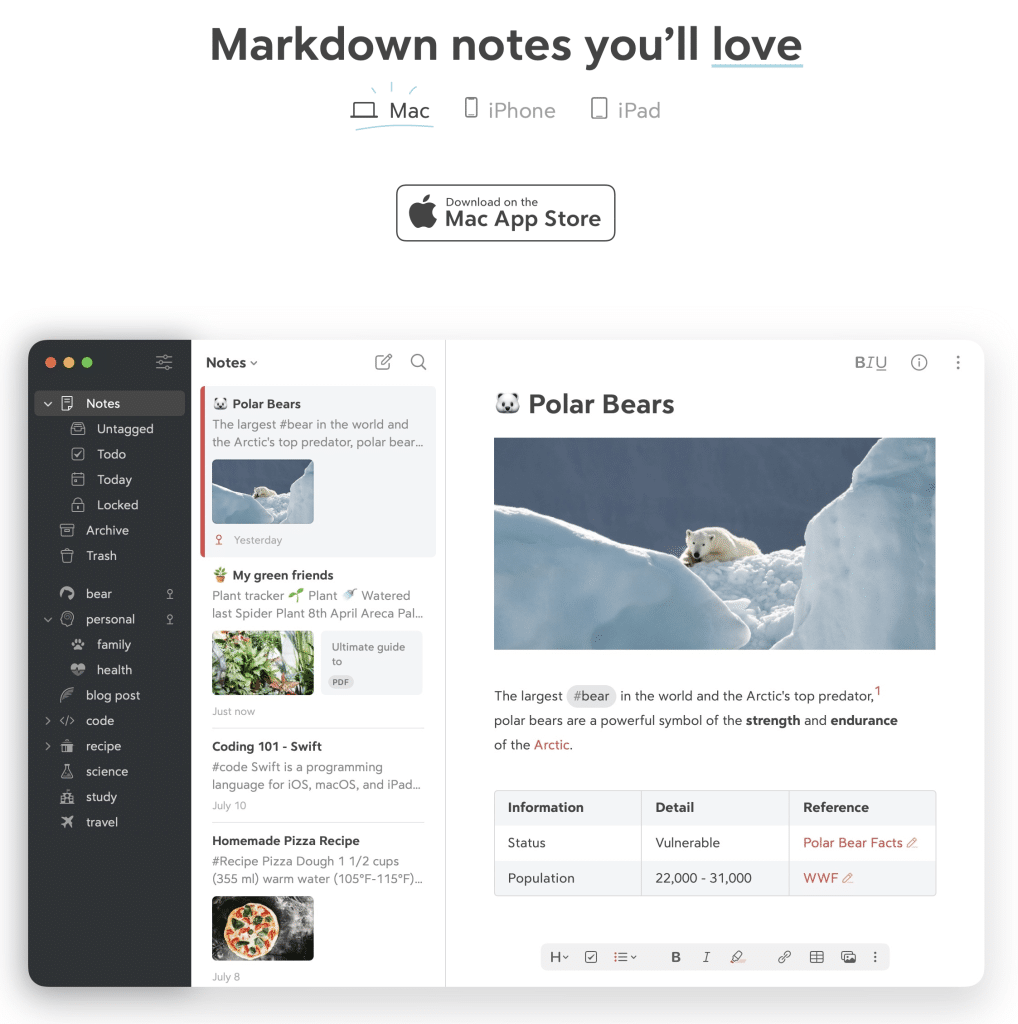

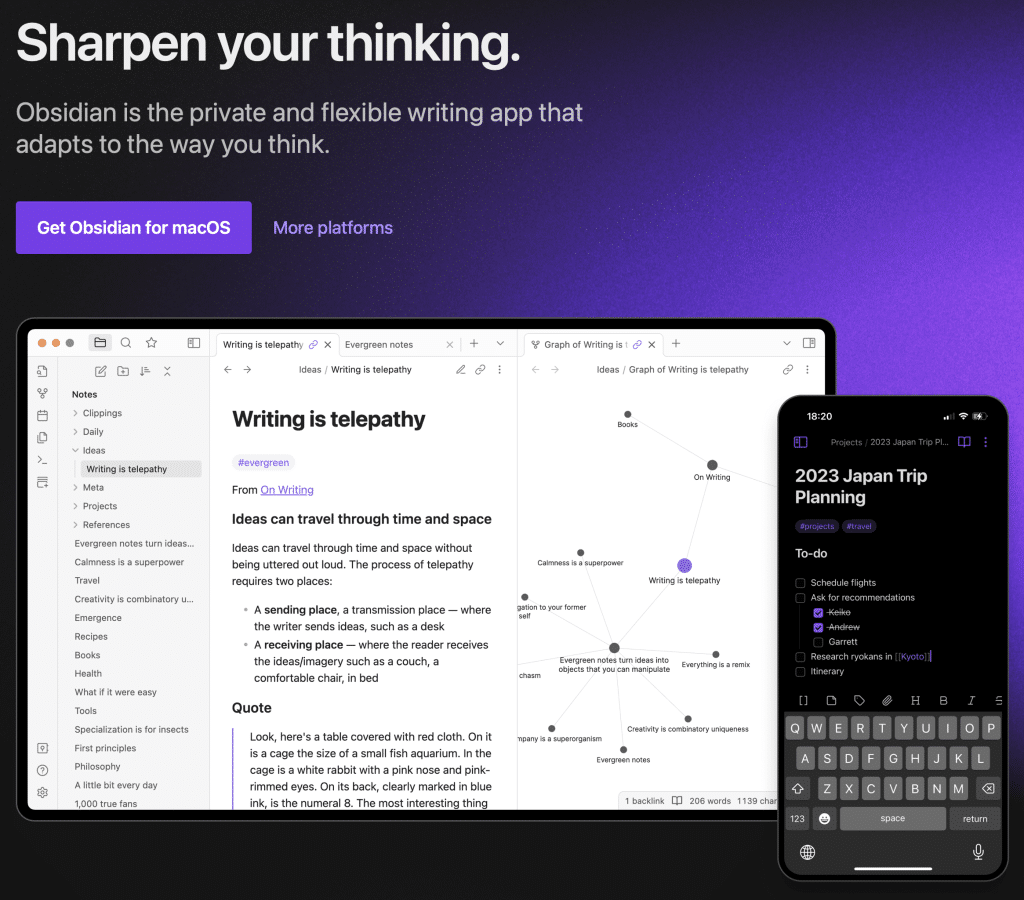

Mais, contrairement à l’énorme complexité qu’on peut porter avec ces approches, la retraite et les méthodes proposées sont extrêmement simples : pas d’angoisse là-dessus. Je ne vous donnerai pas « la » parole et « la » façon de faire pendant cette retraite, mais les raisons pour lesquelles on peut se noyer dans sa création, au point de la fuir avec angoisse (been here, done that) et comment on peut y remédier avec des approches simples à la puissance décuplée par l’ère numérique. C’est leur application systématique et la mise en commun de toute idée ou notion dans le même environnement qui en débloque la force. Et si je vous proposerai des outils pour commencer, le but est que vous partiez de la retraire avec des principes, personnalisables pour vous, avec les outils que vous souhaitez.

Pour le dire autrement :

- Je ne vais ❗️PAS❗️ vous vendre une vault Obsidian compliquée reposant sur cinquante requêtes Dataview et la nécessité d’apprendre le CSS et MySQL. Faut arrêter avec ça.

- Je vais vous exposer un tas d’idées simples, qu’on va mettre en pratique certes à l’ordinateur parce que c’est plus pratique, mais que vous pouvez appliquer avec des carnets et un crayon sans jamais toucher un clavier1.

Et cela se déroulera dans un cadre fantastique, chez Parenthèse Tiny House, en forêt d’Orléans, au vert et au calme, pour une semaine à consacrer exclusivement à son art (bon, et à aller donner à manger aux moutons aussi parfois, si on veut) dans une tiny house rien que pour soi. Les journées se dérouleront de la façon suivante :

- Un matin avec présentations des notions et méthodes et/ou travaux pratiques en commun

- Une après-midi avec un exercice long de mise en pratique et de réflexion

- Un temps de débriefing le soir sur les leçons de la journée.

Et plus en détail :

Attention, la retraite est strictement limitée à dix places. Ne tardez pas pour vous inscrire : il nous a fallu refuser du monde sur toutes les retraites précédentes…

➡️ Le programme détaillé avec les infos logistiques

➡️ En savoir plus sur Parenthèse Tiny House

- Alors oui, on utilisera Obsidian, mais pas tous les jours et uniquement dans sa version de base, pour deux raisons pratiques qui n’ont rien à avoir avec l’app : pour que tout le monde utilise le même environnement pendant la retraite, et parce que c’est gratuit. ↩