Question : comment construire ma méthode d’écriture ? (1/2)

Par Didier Ferment

Toujours dans les questions qui me sont arrivées et qui sont restées sans réponse depuis la première moitié du vingtième siècle (au moins), en voici une qui touche à un sujet qui m’intéresse particulièrement, celle de la méthode d’écriture. En préambule, il me faut dire que je considère toute « méthode » comme un échafaudage à la pratique de l’art, quel qu’il soit, et que cette pratique relève toujours d’un mélange de technique et d’inspiration, de métier et de folie, de préoccupation d’accessibilité et de plaisir personnel. C’est un exercice de funambule : le métier donne un cadre à l’envie brute, et il me semble qu’une oeuvre de qualité résulte de la juste application de l’un, comme de l’autre, ensemble. La technique seule entraîne une oeuvre fadasse, aseptisée, vite oubliée. L’inspiration seule donne une oeuvre anarchique, peu accessible, confuse, où, dans les cas extrêmes, le lecteur n’est pas respecté dans ses attentes.

Il arrive fréquemment que prôner l’usage de la technique fasse pousser des hauts cris aux jeunes auteurs qui ne jurent que par leur plume et le respect ultime de l’Art. Okay, le respect ultime de l’Art, c’est cool, mais si l’on veut faire de l’écriture un métier, il faut considérer qu’au bout du livre, il y a un type qui le lit, et qu’à un moment, il faut le prendre en compte. Non pas le prendre par la main, mais pas le prendre pour un abruti non plus. Les tiroirs sont pleins de manuscrits respectant ultimement l’Art, dont l’auteur refuse de toucher une virgule. Ce n’est pas un jugement de ma part sur leur valeur. En revanche, il me semble que le Graal de tout artiste consiste à faire passer son message, à respecter son Art, tout en le rendant accessible, à lui-même comme aux autres, autant qu’il est possible. Mais c’est autrement plus difficile. Et c’est là que la technique intervient, d’une part pour s’aider soi-même à construire cette oeuvre, dans les phases d’élaboration, d’autre part pour atteindre cet objectif, dans les phases de réalisation. (Nous avons déjà discuté de cette problématique autour des diplômes d’écriture.)

La question posée est si vaste que je vais la séparer en deux parties, la première aujourd’hui, qui me concerne plus directement. Bien sûr, ma réponse ne regarde que moi, et encore, en ce moment ; il n’est pas dit qu’elle n’évoluera pas, comme elle l’a déjà fait pour le passé. Néanmoins, pour ma part, je tire toujours du profit de discuter de méthode avec mes camarades, et de lire celle des autres, alors autant apporter ma pierre à l’édifice collectif.

La seconde partie de la réponse viendra dans le courant de la semaine prochaine.

Vous dites vous imposer d’écrire vite le premier jet, pour ne pas écouter les doutes, mais quelle est la part de réflexion préalable ? Combien de temps passez-vous à réfléchir au synospis, aux personnages, à la trame en général ? Dans ce laps de temps peut également s’insinuer le doute.

Effectivement, je m’impose d’écrire rapidement, d’une part pour ne pas écouter les doutes, mais surtout pour court-circuiter, autant que possible, la part intellectualisante et clinique qui va observer une scène, un personnage, de l’extérieur au lieu de les vivre de l’intérieur – ce qui m’est pourtant nécessaire pour me les montrer d’une façon cohérente, et me permettra de les écrire d’une manière qui va impliquer le lecteur autant que possible. Cependant, cela se couple en effet à une phase de réflexion antérieure, au cours de laquelle je vais construire ma matière, m’en imprégner.

Cette période peut être extrêmement longue. J’ai jeté les toutes premières briques de Léviathan vers la fin des années 90, et celles d’Évanégyre au début des années 2000. Les premiers textes publiés dans l’univers datent respectivement de 2007 et 2009. Après, j’ai aussi fait tout un travail d’entraînement, de recherche de ma propre méthode, qui a aussi nécessité un temps d’apprentissage. Le cycle est à présent plus court, mais j’estimerais en moyenne que le travail « actif » de préparation d’un livre me prend au grand minimum six mois à temps plein d’étude pure, de recherches, de construction de scénario, etc. Je ne parle pas de la construction d’un univers, qui est insondable.

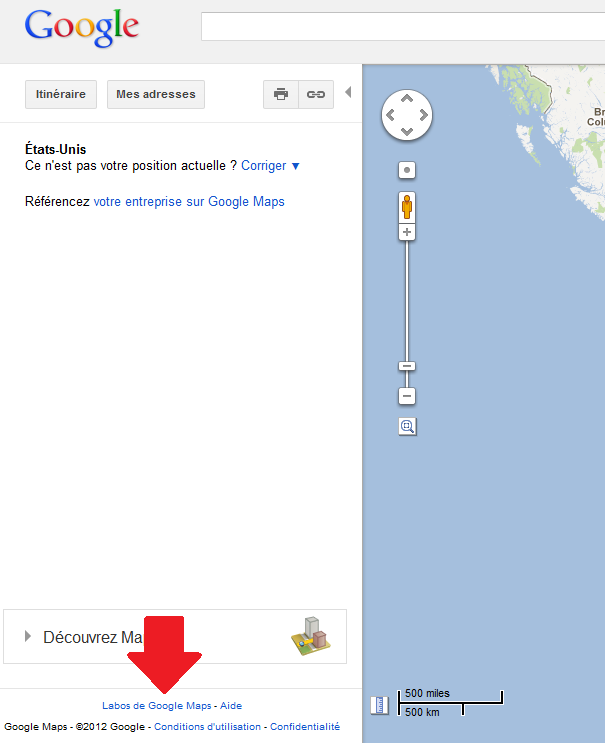

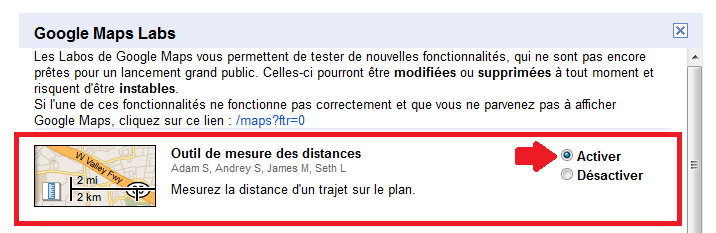

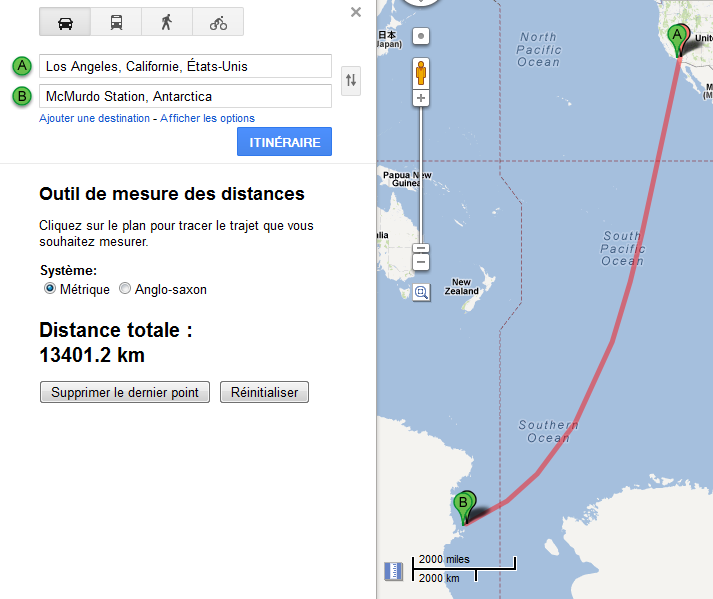

Les doutes peuvent s’insérer à cette étape, mais je pense qu’ils ne sont pas délétères. À l’origine, il y a une idée, une envie d’écriture, un idéal et un projet, et je m’efforce de très soigneusement capturer cette intention dans les premières phases. Elle s’apparente à une forme de saveur, à une émotion brute, originelle, que j’ai envie de ressentir dans l’écriture et, autant que possible, de transmettre au lecteur. Elle constitue mon compas et ma direction. Si je m’embourbe, je prends un moment pour me poser et me dire : « OK, que voulais-je faire à l’origine ? Ce que je suis en train de faire va-t-il dans la bonne direction ? » Les doutes sont donc intéressants dans ce contexte, ils peuvent constituer un signal d’alarme exprimant un potentiel fourvoiement. Et cette réflexion peut conduire à un changement volontaire de cap, parce que l’idée a évolué. Dans les phases de préparation, il n’y a aucune « crainte » du résultat final à avoir. Cela s’apparente à tracer l’itinéraire d’une randonnée sur une carte. C’est sans risque, c’est le terrain des voeux, des désirs, de la volonté, de la vision. C’est sur le terrain lui-même qu’il faudra fournir l’effort réel.

Après, cette approche ne fonctionne pas pour tous – d’autres préfèrent se lancer tête baissée dans le récit, parce que cela leur convient mieux. C’est très bien aussi. Nous parlerons la semaine prochaine de la constitution d’une méthode, ou, de façon plus vaste, d’une approche personnelle de l’écriture, dans la deuxième partie de la question.