Il faut que je vous parle d’Alfred

Auguste lectorat, cela fait un moment que je me dis qu’il me faut absolument parler de l’application qui à elle seule (bon, pas forcément, y a aussi OmniFocus, DEVONthink, Hazel…) me rend incapable de me rasseoir devant une machine Windows. Le petit bout de logiciel qui me donne l’impression d’avoir des superpouvoirs informatiques comme ces hackers d’Hollywood qui piratent des vaisseaux spatiaux rien qu’en tapant très très vite sur des touches.

Qu’est-ce qu’Alfred ? C’est Spotlight sous stéroïdes.

Qu’est-ce que Spotlight ? OK, on rembobine.

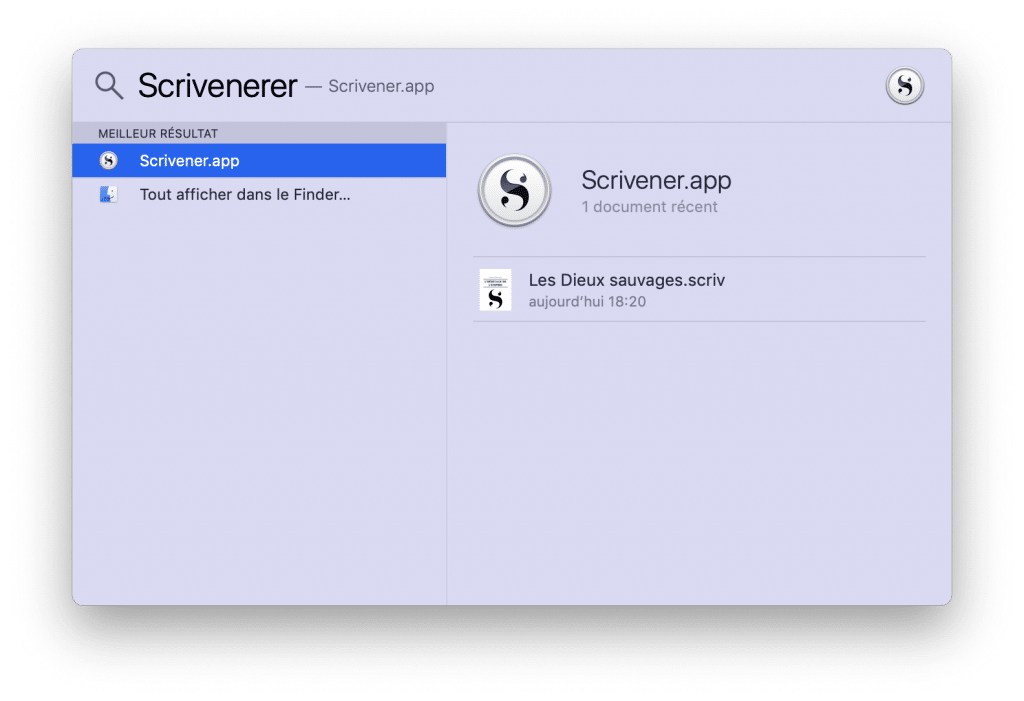

Sur Mac, commande-espace permet d’invoquer Spotlight : un petit champ de texte tout bête accessible de n’importe où qui permet de chercher des documents, des dossiers, et de lancer des applications d’un petit coup de clavier. Genre

Déjà, c’est cool. Ben Alfred, c’est ça en douze mille fois mieux.

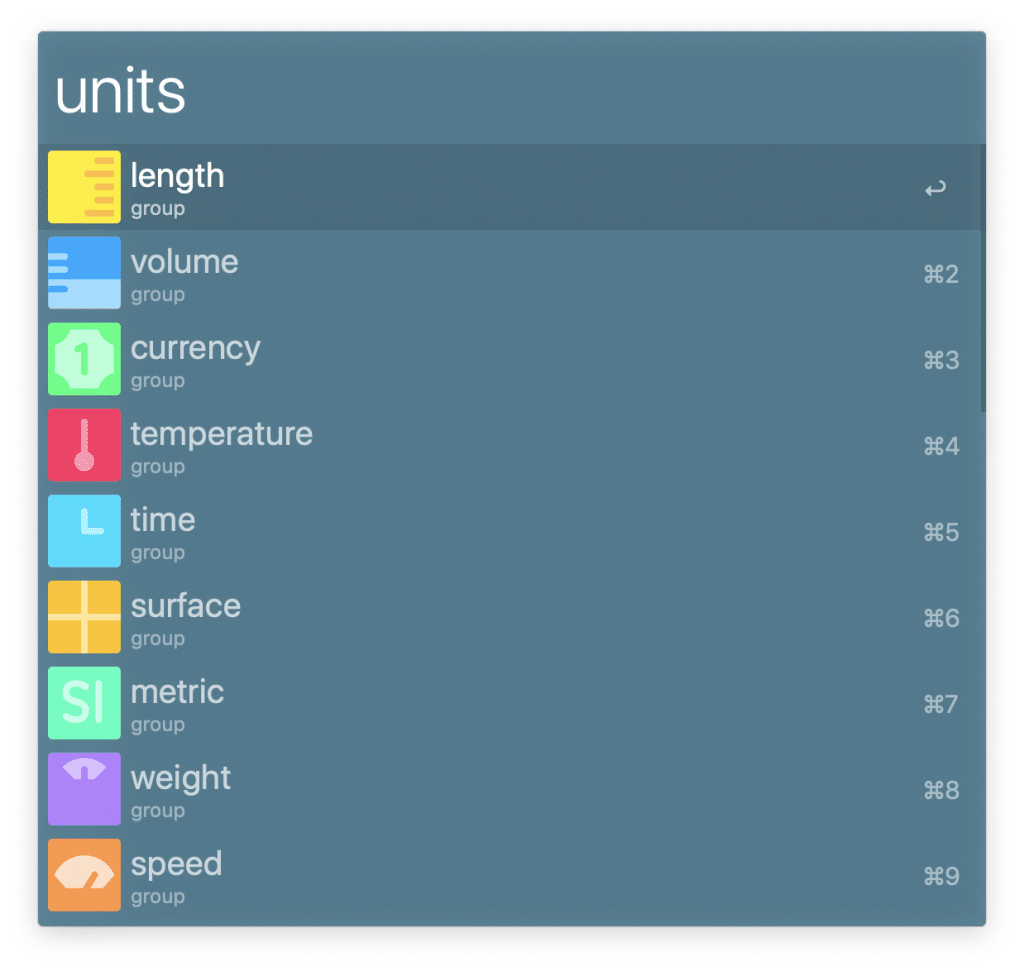

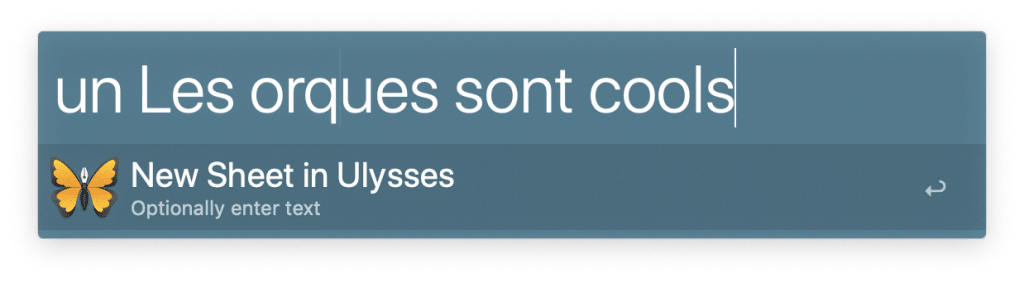

Alfred permet comme Spotlight de chercher des documents et de lancer des applications sans toucher la souris. Mais il permet aussi et surtout de commander littéralement son ordinateur pour faire tout et n’importe quoi, simplement en ajoutant des mots-clés, à la manière de commandes. Par exemple :

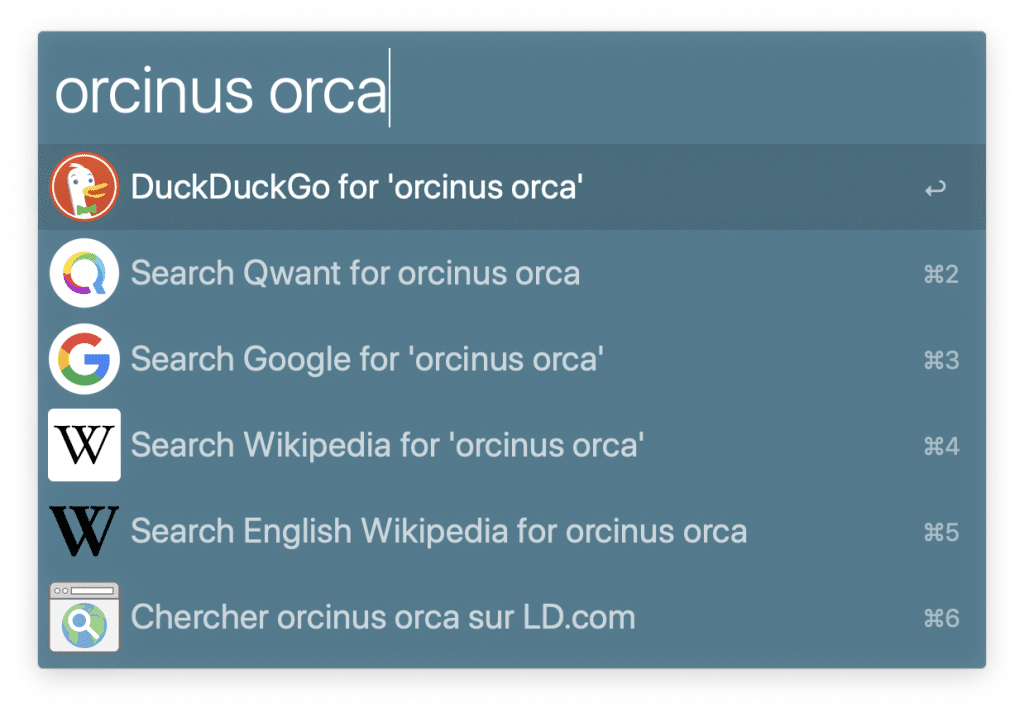

Effectuer une recherche Internet sur le moteur de son choix.

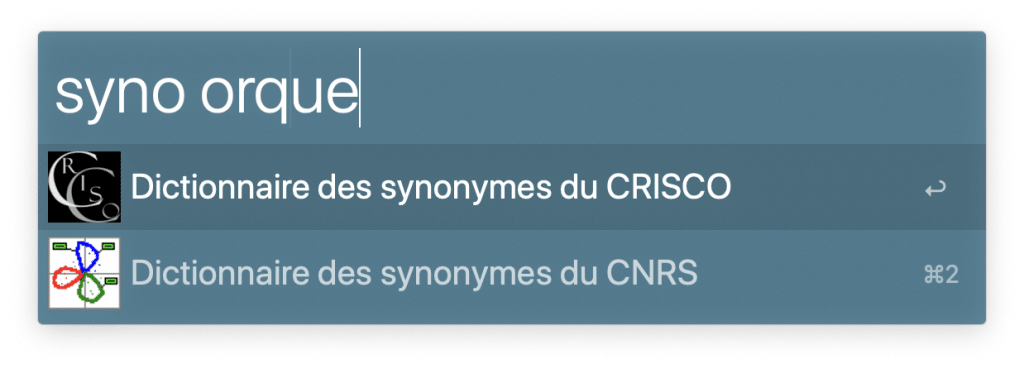

Effectuer une recherche Internet personnalisée littéralement sur le site que l’on veut, avec une commande définie par l’utilisateur.

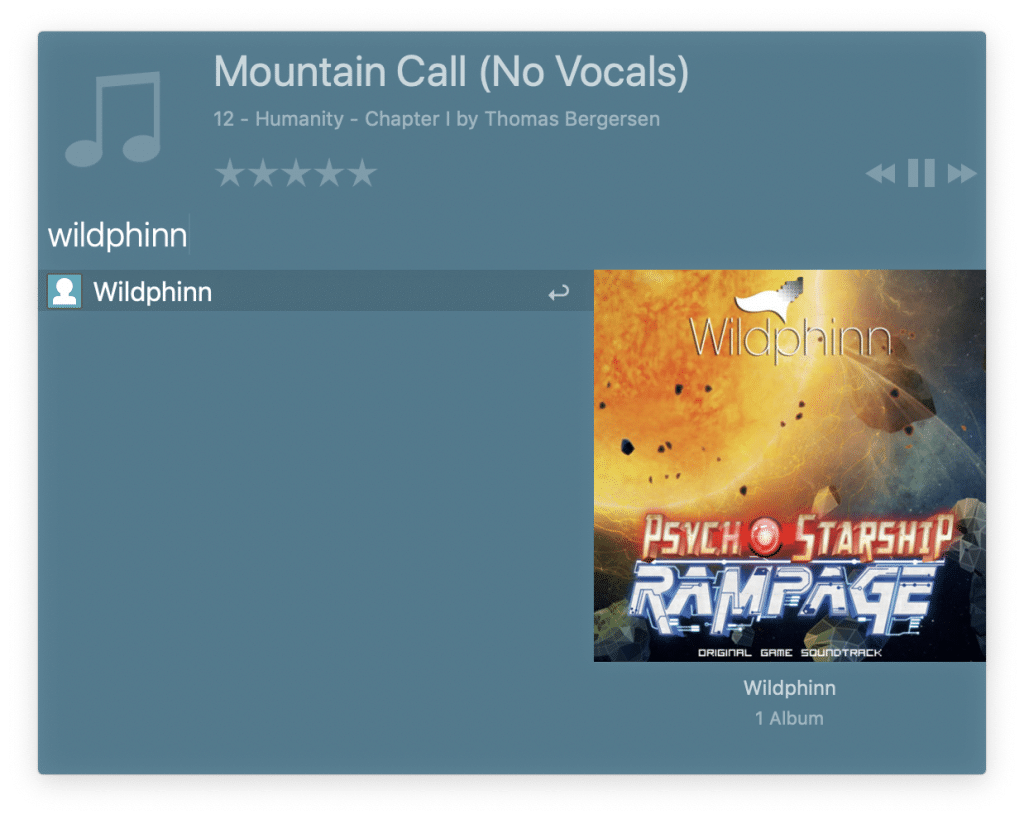

Donner les commandes de base à son ordinateur : veille, économiseur d’écran, redémarrage, verrouillage etc.

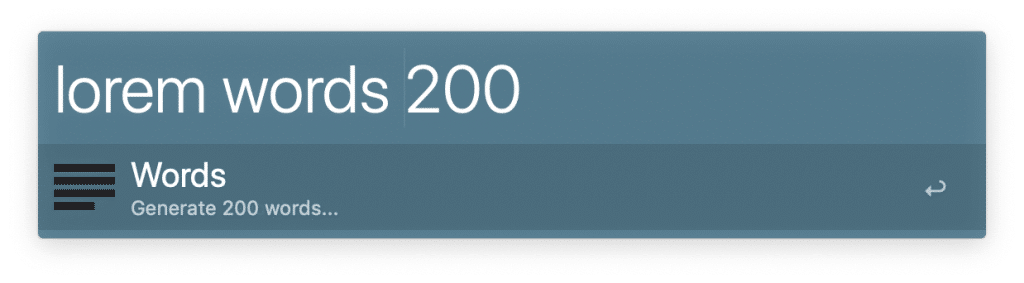

Mais surtout, c’est là que ça devient incroyable : Alfred peut, moyennant l’achat du « Powerpack », lancer de véritables programmes conçus par la communauté pour commander des applications ou réaliser des opérations complexes. Il y a un répertoire de presque 1500 workflows (!) pour à peu près toutes les applications de la Terre, et si vous ne trouvez pas votre bonheur, rien ne vous empêche de coder le vôtre. Alfred fait à peu près tout, sauf le café, et encore, je suis sûr qu’il peut lancer un ordre à une cafetière connectée.

Par exemple…

Et mon préféré, qui me sert des dizaines de fois par jour :

Tout ceci n’est qu’un aperçu de toute la puissance d’Alfred ; si vous possédez un Mac et que vous avez envie de passer au degré de maîtrise supérieur, c’est une application littéralement indispensable. Le tout pour… rien.

Alfred en version de base est gratuit. Oui, oui. Le Powerpack est payant, mais c’est un achat unique, pas d’abonnement, pas de fil à la patte, et il est même possible d’acheter une formule avec mises à jour à vie pour 45 livres. Et il le vaut bien.

Comment commencer à apprivoiser Alfred ? C’est très simple.

- Commencez par les fonctionnalités de base. Apprivoisez les recherches sur les sites, les commandes pour piloter la musique, les fonctions système en vous baladant dans les préférences de l’application (accessibles directement depuis Alfred avec le mot-clé « Alfred preferences »).

- Une fois que ça vous a donné faim, achetez le Powerpack et direction Packal.org. Entrez dans le champ de recherche le nom des applications dont vous vous servez régulièrement. Et voyez ce qui s’offre à vous en termes d’automatisations, de commandes, de recherches. Ajoutez-en petit à petit, et voyez vos superpouvoirs s’étendre.

Alfred va figurer dans la boîte à outils de l’écrivain parce que c’est réellement un outil de productivité indispensable dès qu’on commence à le creuser. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel.

De manière générale, si l’envie d’acheter cet outil (ou l’un des autres présentés sur ce site) vous vient, n’oubliez pas de passer par les liens proposés ici – vous contribuez à financer le temps passé à rédiger ces articles gratuitement. Merci !