Deux astuces typographiques pour Obsidian (harmoniser l’apparence des emojis, utiliser la police système)

Nous sommes entre esthètes, nous savons que l’apparence du texte, c’est littéralement notre espace de vie mentale, c’est bien meilleur que l’œnologie, et nous rions à ce genre de vidéo. Du coup, je pose ça là, parce que j’ai un peu dû fouiller pour trouver les solutions, alors les voilà en clair (pour systèmes Apple).

Harmoniser l’apparence des emojis

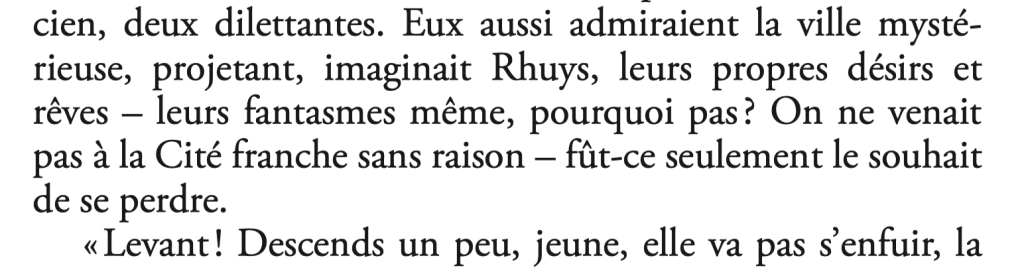

Si vous utilisez des emojis comme repères sémantiques dans vos notes (vous devriez), il peut arriver que la police de caractères que vous employez dans Obsidian possède ses propres symboles, qui vont remplacer les emojis standard du système.

Le problème, donc, c’est que ces symboles n’ont pas la même apparence que le reste des emojis : ils sont souvent monochromes, ce qui va à l’encontre de l’idée de repères visuels standardisés.

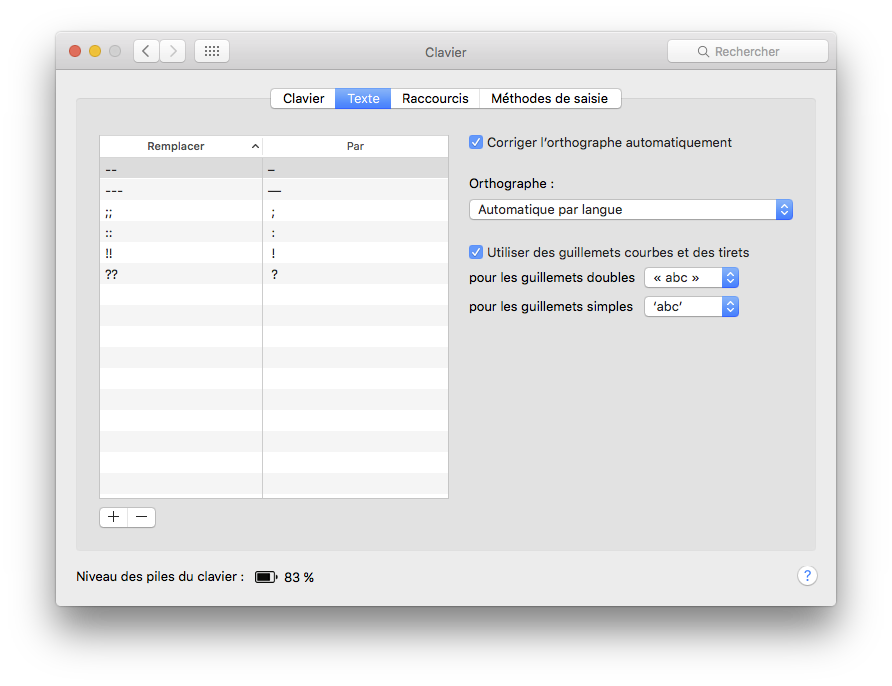

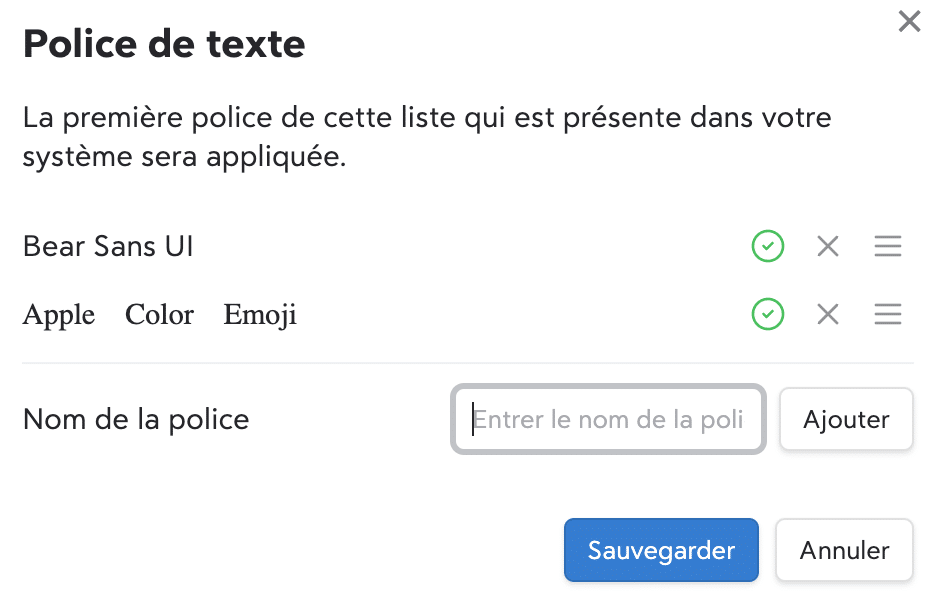

Pour forcer Obsidian à adopter les emojis standard Apple du système en toute circonstance, la solution consiste à ajouter dans les préférences du texte, en deuxième place de la liste des polices de caractères, la fonte Apple Color Emoji qui viendra prendre la priorité sur ces symboles de remplacement :

Mettez-la tout de suite, ça ne mange pas de pain, même si votre police de base (comme c’est le cas ici) est disciplinée.

Invoquer la police système dans Obsidian (San Francisco)

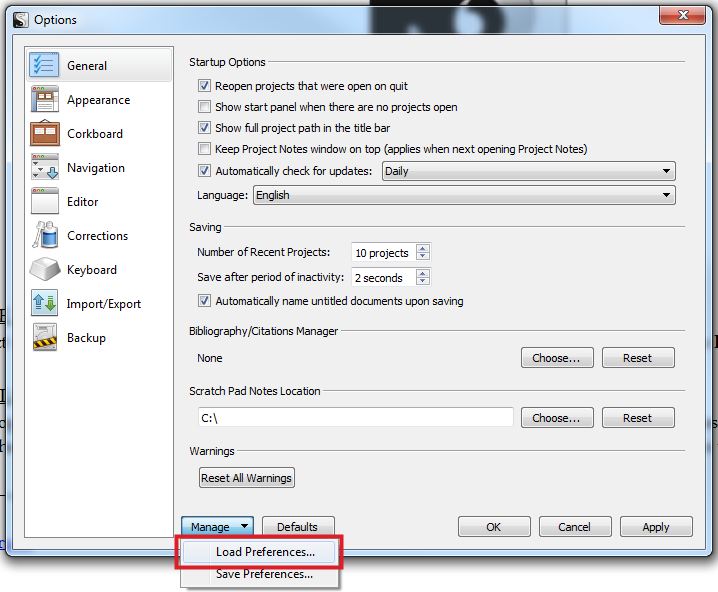

San Francisco est la police Apple standard (dérivée d’Helvetica) mais, Apple étant jaloux de ses jouets propriétaires, on ne peut pas l’invoquer dans les préférences par son nom. Du coup, si vous voulez l’utiliser pour harmoniser l’apparence de votre Mac ou iPhone avec tout le reste des applications, la solution consiste à passer par l’alias suivant : system-ui. Entrez cette mention verbatim dans les préférences d’Obsidian, et vous passerez le texte concerné en San Francisco.