Non, Mediapart n’a rien découvert sur le triage des patients

En ces temps bizarres de confinement, quand on a la chance de pouvoir le faire, je pense qu’il nous faut conserver ce que l’on sauver de normalité, car la normalité, c’est bien : elle nous aide à prendre de la hauteur, à ne pas catastropher sur l’évolution de la situation, à prendre conscience que même l’épidémie de grippe espagnole – à une époque où l’on ne disposait pas des moyens actuels – a reflué, non sans laisser un terrible bilan derrière elle bien sûr. (C’est pour cela qu’il faut rester chez nous ; démonstration supplémentaire à suivre.)

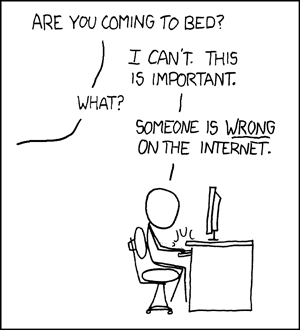

Donc, je m’étais dit que j’éviterais de trop parler de l’épidémie, d’essayer de proposer des choses différentes, c’est-à-dire les mêmes choses que d’habitude. Mais là, j’ai la sensation qu’il faut prendre du temps pour pointer du doigt ce qui me paraît du sensationnalisme irresponsable.

Disclaimer : je ne suis pas médecin, évidemment (si des médecins me lisent et repèrent une bêtise, je les invite à me corriger avec joie). Cependant, il se trouve que pour écrire de la fantasy, on plonge beaucoup dans l’histoire, et elle nous apprend des tas de trucs utiles. Pour écrire « Les Dieux sauvages », notamment Le Verrou du Fleuve et La Fureur de la Terre, j’ai passé un temps un peu trop déprimant à étudier les mécaniques des populations assiégées à diverses échelles (Leningrad, Alamo), ainsi que les conséquences des armes biologiques et radioactives.

Cela ne m’a pas rendu pas expert, on est d’accord – mais cela m’a un peu éduqué, or c’est fou ce que l’on peut éviter de dire comme conneries quand on se constitue un brin de culture. Alors accompagne-moi donc, auguste lectorat, tel un intrépide journaliste d’investigation, dans les méandres de sources secrètes, obscures et internes :

Qu’est-ce que le triage médical ?

Le triage médical est une notion qui intervient lorsque l’on a de nombreux patients, notamment en cas de guerre, d’accident de grande ampleur, ou de catastrophe […] Les degrés de priorité déterminent l’ordre dans lequel les patients vont être traités et évacués. Le but du triage est de sauver le maximum de victimes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Triage_médical (Graissage de mon fait)

Je n’ai pas retrouvé la source, mais je crois avoir lu à un moment que le triage a été mis au point par les médecins de Napoléon. On ne parle donc pas exactement d’un truc qu’on a découvert hier dans des sources qu’on ! vous ! cache ! (Ce bouquin en parle même sous l’angle historique – c’est donc bien qu’il y a… un fucking angle historique.)

Le triage est une technique de zone de guerre. Elle applique une arithmétique terrible et douloureuse, mais nécessaire, pour, comme dit plus haut, sauver le maximum de victimes :

- Un afflux de blessés ou de malades arrive, engorgeant la capacité de soin (lits et/ou attention du personnel soignant)

- Tout le monde ne pourra pas recevoir des soins, parce que ce n’est mathématiquement pas possible (supposons un médecin pour cinquante blessés graves)

- Le triage applique des critères distanciés, établis à l’avance, permettant de garder la tête froide dans le chaos, dont la logique est la suivante : comme les ressources sont limitées, on ne va pas les dépenser sur quelqu’un dont les chances de survie sont très faibles voire nulles. On maximise les chances de ceux qui en ont.

C’est horrible ? Un peu, mon neveu. C’est horrible pour les victimes comme pour le personnel soignant qui se retrouve à devoir faire ces choix. Mais c’est, comme dit plus haut, une technique de zone de guerre. Son application dans les hôpitaux de la Première guerre mondiale est célèbre.

Non, ça ne débarque pas d’hier et ça n’est certainement pas secret !

Comment fait-on pour sauver un maximum de gens quand on sait – parce qu’il n’y a pas assez de capacité, comme dit plus haut – qu’on ne pourra pas sauver tout le monde ? On trie qui on peut sauver. Parce que : on n’a pas le choix. (Voir plus haut : « la notion intervient lorsque l’on a de nombreux patients ») Ce n’est pas faire des sacrifices pour le fun.

Et c’est aussi la manière dont les systèmes d’urgence fonctionnent déjà à travers le monde, même en temps normal (sauf que là, on te fait attendre). Quand j’ai été admis en Australie, malgré la gravité de ma situation (nerf digital sectionné), j’ai eu un bracelet blanc, signifiant : prognostic vital non engagé. Donc j’ai attendu la journée entière, parce que je n’étais pas prioritaire, parce que des gens qui se sont cartonnés en bagnole ou des malades sévères l’étaient plus que moi. T’as mal, peur, tu te demandes un peu ce qui se passe, mais dans ce cas-là, tu te dis la chose suivante : j’ai de la chance de ne pas avoir un bracelet de couleur qui signifierait que je serais urgent. C’est que, au bout du compte, malgré tout, ça pourrait être pire.

Il est extrêmement dommage qu’un organe qui a notre confiance comme Mediapart s’égare dans ce sensationnalisme digne de The Sun. L’article caché derrière le paywall est peut-être tout à fait raisonné et pédagogique, mais tout ce que les gens vont voir, c’est le tweet ci-dessus, et c’est cela qui circulera, qui causera bruit et peur. Cela me rend furieux parce qu’il est irresponsable d’agiter des craintes dans un moment où l’on n’a vraiment pas besoin de ça, face à une population qui souvent, ne sait pas ; furieux parce que si c’est de bonne foi, alors c’est la preuve d’une ignorance crasse et d’une incompétence surréaliste quand l’information et le contexte se trouvent en clair sur Wikifuckingpédia. Quand on a un tel écho, on doit faire un usage responsable de sa parole, plus encore en ce moment.

Je veux dire, FFS, il y avait déjà une quête dans World of Warcraft classic qui portait exactement ce nom ! C’est dans WoW, bon dieu !

Alors, comment fait-on pour que personne – ni les malades, ni les personnels soignants – ne se retrouvent dans cette situation ?

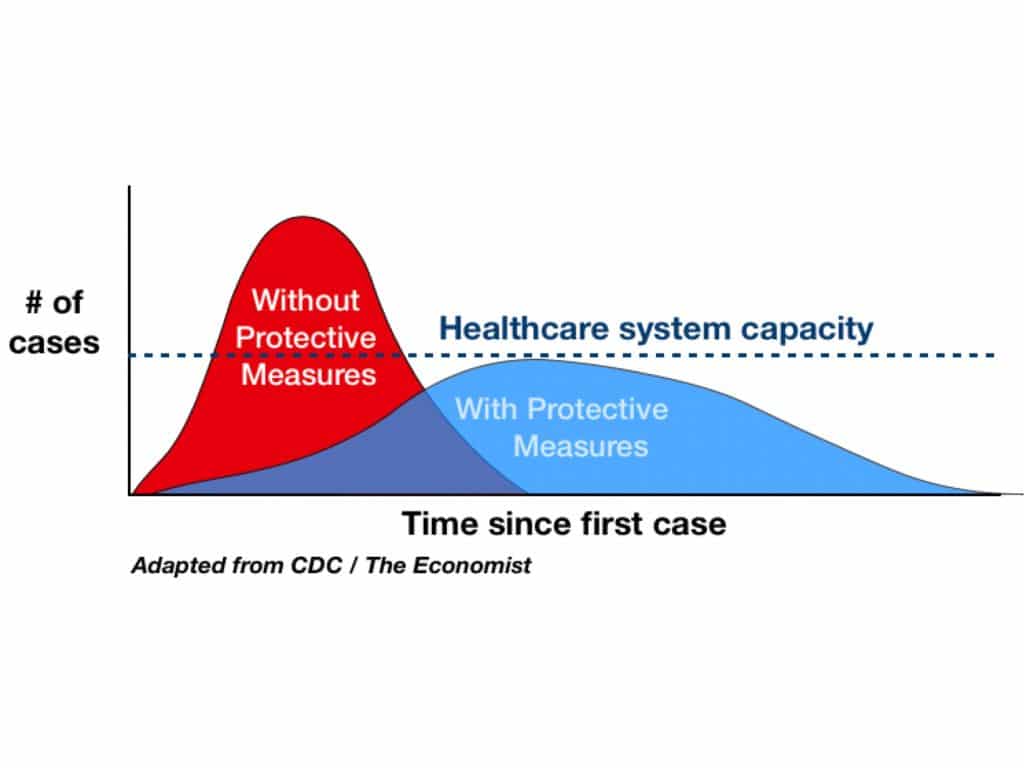

Toujours la même chose, c’est l’importance de flatten the curve :

(Si vous voulez voir avec de jolies animations comment marchent exactement social distancing, confinement et évolutions numériques avec des simulations claires, allez vite voir ici.)

Si on n’engorge pas les capacités d’accueil des hôpitaux, on évite de les déborder et de se retrouver en situation de guerre. On évite de devoir faire des choix terribles pour sauver le maximum de monde, parce que le « maximum » implique qu’on ne peut pas sauver tout le monde.

On évite de se trouver en situation désespérée de triage.

Restez chez vous.

Et rappelez-vous aussi que même si vous n’avez pas le Covid-19, s’il vous arrive quoi que ce soit d’autre lors de vos déplacements autorisés (genre un nerf digital sectionné dans un rayon de grand magasin – tout arrive, figurez-vous), vous serez bien contents aussi de trouver un lit pour vous.

Soutien et pensées aux personnels soignants en première ligne. Et merci.