Ssssshhh

Très chouette. Excellent exemple d’organisation.

Et un tout petit, petit peu mon genre de situation en ce moment.

Je corrige.

À demain.

Si j’ai survécu.

Donc voilà, tout le monde s’est réveillé avec un « c’est pas vrai ? » en voyant le résultat de l’élection du président du monde. Un homme que l’écrasante majorité de la presse et des dirigeants des grandes compagnies américains ont refusé de soutenir. Il est des élections qui semblent tellement évidentes, tellement jouées d’avance – « ils ne vont pas élire ce fou furieux, lui donner les codes de l’arme nucléaire alors que son propre QG de campagne lui retire l’accès à son propre compte Twitter ? » – que le résultat donne l’impression de s’être réveillé dans un monde parallèle.

La même chose s’est produite au moment du Brexit : un référendum dangereux, mais qui semblait si évident, dont le résultat ne pouvait pas décemment insulter la raison, mais qui, bien évidemment, s’est soldé en une catastrophe dont on peut douter que le pays se relève un jour.

Donald Trump a remporté sa victoire sur la base de la haine, de la démagogie et d’une forme institutionnelle d’ignorance (et, dans une moindre mesure, c’est vrai, de l’abus d’assurance joint à l’incompétence crainte de sa rivale). C’est le triomphe de l’Amérique suprémaciste et obscurantiste, celle qui nie le changement climatique, qui croit qu’on peut arrêter l’immigration mexicaine en construisant un mur géant façon rideau de fer à la frontière, etc. Le Brexit, quant à lui, a été décidé sur la base de mensonges éhontés – irréfutablement démontés depuis…

Dans les deux cas, la consultation générale, démocratique, du peuple a engendré un résultat aberrant, allant à l’encontre de la raison même. Voire, de la réalité. Dans les deux cas, il est plutôt facile de pointer les causes principales : les mensonges éhontés des politiques (le Brexit, mais aussi Trump) et le tragique déficit d’éducation des électeurs, conduisant à des réactions absurdes nées de la peur et du malaise ambiant (Trump, mais aussi le Brexit).

L’économie et la démocratie ont ceci de commun qu’elles sont fondamentalement basées sur une hypothèse impossible : elles postulent une décision rationnelle qui s’appuie sur une information parfaite de l’acteur individuel. Ce n’est plus possible, sur tous les sujets, en 2016. La démocratie est « la pire forme de régime à l’exclusion de tous les autres », pour citer Churchill, mais là, un problème sévère se pose. Parce qu’entre autres causes, une certaine forme d’obscurantisme intellectuel (religieux, mais pas que ; Chomsky pointe à juste titre que l’élite d’un régime démocratique n’a aucun intérêt à avoir des électeurs informés et instruits) crée un peuple crédule, ignorant, manipulable à l’envi, et que la voix de la raison se fait toujours plus faible avec le temps dans la cacophonie. C’est ainsi que le Royaume-Uni se retrouve à quitter l’union européenne et que les États-Unis élisent Trump.

Dans les circonstances actuelles, la démocratie façon XXe siècle a vécu – comme tout système, elle est en train d’atteindre ses limites dans un monde qui a changé ; ses failles – rares et subtiles, mais présentes malgré tout – ont été trouvées et exploitées par des politiciens qui savent s’appuyer sur le viscéral au lieu de la raison, sur l’instantané au lieu du long terme – et les réseaux sociaux, stimulant l’appétence pour le contenu viral, fort, émotionnel, n’y sont pas étrangers, car ils sont conçus pour stimuler ce qu’il y a de plus bas dans l’espèce humaine.

Que faire alors ? Fichtre, je n’en ai aucune idée. Je ne suis absolument pas en train de dire qu’il faut exclure des citoyens de la consultation, ni revenir à une forme de gouvernement plus centralisé encore, ce qui ne conduirait qu’à davantage d’abus. La solution serait bien évidemment de renforcer l’éducation dans toutes les strates de la société, mais, à ce stade, en tout cas à court terme, cela semble tenir de l’utopie – car il faut la volonté politique et les moyens, sans compter qu’une spirale descendante d’ignorance semble s’amorcer, à mesure que les incultes et les menteurs se retrouvent au pouvoir, et promeuvent davantage ces mêmes phénomènes qui les ont vu élire. Je suppose qu’il existe déjà quantité de réflexions sur des modes de consultation ou de gouvernance alternatifs fondés entre autres sur Internet – si vous avez votre favori à recommander, n’hésitez pas à le faire en commentaires, qu’on puisse éventuellement changer cette farce tragique en réflexion sur l’avenir, dusse-t-elle dépasser notre propre espérance de vie (mais restez courtois, il s’agit d’être constructif). Par exemple, à titre personnel, ces temps-ci, je m’interroge sur le suffrage universel : j’ai de vagues notions d’économie, mais je ne suis pas économiste – il me paraît curieux que ma voix, sur un dossier économique par exemple, ait le même poids qu’un spécialiste, vu que je suis, à peu de choses près, incompétent. Bien sûr que je souhaite faire usage de la possibilité de m’exprimer, mais je ne vais pas non plus prétendre lutter à armes égales avec un chercheur en la matière qui a des années d’étude et d’expérience derrière lui. Le grand nombre, c’est risquer le triomphe de l’ignorance ; mais le petit nombre, c’est risquer la confiscation du pouvoir (et la féodalité). What then?

À ce stade, je me prends à trouver un attrait certain pour le tirage au sort hérité des Grecs – ces jours-ci, ça nous donnerait au moins une chance de tomber sur le bon choix… Si je me souviens bien, dans Chants d’une Terre lointaine, Arthur C. Clarke plaisante même en disant que c’est la seule chance pour un peuple d’avoir un dirigeant un tant soit peu correct, car qui n’aurait surtout pas envie de se retrouver à ce poste – et que ce devrait être le premier critère de compétence.

George Bernhard Shaw affirmait que la démocratie est le régime qui assure qu’un peuple n’est jamais gouverné par mieux que ce qu’il mérite. Le problème, c’est que les peuples sont multiples, et que beaucoup vont souffrir des quatre ans à venir. (Heureusement que ce n’est « que » quatre ans.)

À nous d’être intelligents chez nous l’année prochaine…

Quand Windows 10 est sorti, c’était un peu la panique à bord, sur la quantité d’informations que le système fait remonter à Microsoft quant aux habitudes de l’utilisateur. Et les options de confidentialité sont assez intimidantes par leur nombre et leur complexité. La crainte s’est un peu tue, en partie par résignation, en partie pour bénéficier des « services » que propose l’engin. Et puis, théoriquement, on peut tout bloquer.

En conséquence, quelle ne fut pas ma surprise en installant OverSight, un utilitaire Mac libre qui affiche une notification quand une application veut accéder au micro ou à la caméra (pour surveiller de potentiels accès non autorisés). Je fais tourner une machine virtuelle Windows 10 avec Parallels dans mon Mac, afin d’accéder à quelques applications indisponibles chez Apple (principalement des dictionnaires), en vertu de ma migration plus tôt cette année.

Or, micro désactivé, Cortana désactivée, OverSight persiste à me signaler que, dès que Windows tourne, mon micro reste ouvert :

Pardon ? Pourquoi ? Comment ? Tu enregistres quoi ? Tu en fais quoi ?

Aucune idée de la raison pour laquelle cela se produit, aussi, dans le doute, m’est avis que ma machine virtuelle va bien vite perdre tout accès à Internet. Pendant ce temps-là, chez Apple, on rappelle l’adage : « si c’est gratuit, c’est vous le produit », une raison de plus qui me conforte dans mon choix.

Ou presque. En avril, je faisais un coming-out entamé secrètement un peu plus tôt, après vingt-cinq ans de travail et d’optimisation sous Windows allant jusqu’à l’adoption de la tablette Surface : je retournais chez Apple. Après avoir mis le petit doigt dans l’engrenage, j’ai recyclé tout mon vieux matériel informatique, téléphones etc. et suis passé entièrement sous Mac et iOS (iPhone, iPad). C’est une discussion qui apparaît parfois au détour d’un salon, donc, six mois plus tard : que donne la transition ?

Ou presque. En avril, je faisais un coming-out entamé secrètement un peu plus tôt, après vingt-cinq ans de travail et d’optimisation sous Windows allant jusqu’à l’adoption de la tablette Surface : je retournais chez Apple. Après avoir mis le petit doigt dans l’engrenage, j’ai recyclé tout mon vieux matériel informatique, téléphones etc. et suis passé entièrement sous Mac et iOS (iPhone, iPad). C’est une discussion qui apparaît parfois au détour d’un salon, donc, six mois plus tard : que donne la transition ?

Je ne reviendrais pour rien au monde en arrière.

J’ai encore un unique PC Windows à la maison (une machine de jeu vieillissante) et la prendre en main me provoque à chaque fois des bouffées d’hostilité. Cette interface atroce, mal pensée, hideuse, qui plante une fois par semaine sans raison, me paraît sortir tout droit des années 80. Sérieusement : j’éprouve le même fossé entre Windows 10 et mon Mac qu’entre Windows et le DOS.

Pourquoi, me diras-tu, auguste lectorat ? Après tout, les Mac c’est cher, après tout, Apple fait une marge de dingue, après tout, Apple c’est verrouillé. Je le sais, j’ai tenu moi-même ces arguments.

Eh bien, c’est peut-être idiot, mais travailler sur un Mac est à la fois productif et extrêmement agréable. C’est bien simple : en prenant en main mon iMac, je me suis aperçu que je pouvais prendre un plaisir sincère à travailler sur un outil informatique, quand je me « contentais » de travailler depuis vingt-cinq ans sous Windows. Et mine de rien, la plupart d’entre nous passent à présent 80% de leur temps de travail devant des écrans (encore plus vrai pour les indépendants) : ce facteur n’est clairement pas à négliger. Les écrans Retina (tout en n’étant qu’une appellation commerciale, je sais) sont d’une précision ahurissante qui donne aux caractères une réelle finesse et une lisibilité incomparable. Même l’Arial est beau avec, c’est dire. (Après, c’est peut-être le cas sur tous les écrans haute résolution, mais je n’ai pas eu la même expérience sur la Surface Pro par rapport à l’iPad, par exemple.)

https://www.instagram.com/p/BLIlxeMB6jp/

Mais surtout, comme le dit l’adage, sans maîtrise, la puissance n’est rien. Que m’importe une machine prodigieusement puissante si le système d’exploitation rame à s’en servir et s’il faut un refroidissement de centrale nucléaire pour le faire tourner sans risque ? J’ai un Macbook Air tout pourri (vraiment, 4 Go de RAM, c’est la misère de nos jours) qui fait pourtant tourner sans sourciller une machine virtuelle Windows avec des dictionnaires à côté des applications Mac habituelles. Mon iMac rigole quand je lance Ableton Live avec synthés virtuels lourds et instances multiples de Kontakt.

La seule fois où j’ai réussi à approcher du plantage, c’est quand j’ai voulu mettre la machine en veille alors qu’il ne restait plus de place sur le disque système. Quand Windows aurait gelé voir craché un écran bleu, le Mac a figé les applications, mais m’a conservé parfaitement la main sur le système, me laissant libre de quitter de force ce que je souhaitais, et de redémarrer proprement. Ma machine virtuelle Windows se met à jour à chaque démarrage ou presque. Le Mac, jamais, et, le cas échéant, il me demande poliment mon avis, sans jamais rien m’imposer.

Je reste pantois de jour en jour devant la quantité d’optimisations et de raccourcis qu’on mettre en place sous un Mac. On reproche à Apple ses systèmes fermés, mais, dans la pratique, c’est tout le contraire. MacOS et iOS se scriptent aujourd’hui avec une profondeur et une puissance que je n’imaginais possible que sous Linux (et avec une bonne maîtrise de la ligne de commande1). J’ai personnalisé mes outils d’une façon que je n’imaginais même pas possible de nos jours. D’un ensemble de raccourcis clavier, je lance en une fraction de seconde des opérations qui m’auraient nécessité une dizaine de clics de souris sous Windows ; et bien d’autres choses se font toutes seules, juste parce que j’ai pris le temps de les configurer (et de me renseigner, aussi).

Hazel surveille mes dossiers et automatise tout un tas d’actions répétitives. Par exemple : je reçois un justificatif SNCF à me faire rembourser. Il me suffit de le télécharger : Hazel entre alors dans le fichier PDF, reconnaît le trajet et la somme, me lance l’impression et me renomme ensuite le fichier classé dans un dossier à date. Sans intervention de ma part.

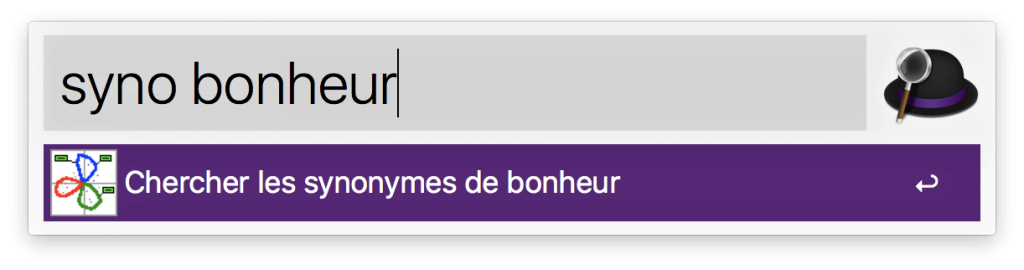

Alfred lance mes applications, recherches Google, sert de calculette, va fouiller mes sites web favoris (dictionnaires en ligne, etc.), conserve l’historique de mon presse-papiers et effectue même mes opérations système (mise en veille, etc.) sans que j’aie besoin de toucher la souris.

Deux minutes passées à construire la requête pour une opération que j’effectue 50 fois par jour. (Pas précisément sur ce mot-là, hein.)

BetterTouchTool me permet de programmer sur ma souris des dizaines de gestes tactiles qui en rendent l’utilisation plus rapide que jamais.

Keyboard Maestro automatise tout et même le reste : si on peut interagir avec le système, Keyboard Maestro s’en souvient et le refait à la place de l’utilisateur.

TextExpander (Mac, iOS) a augmenté de moitié ma vitesse de frappe et éliminé les casse-têtes relatifs aux liens, messages, noms qu’il me faut taper régulièrement (à commencer par mes propres titres, et quand on a eu la bonne idée d’intituler une nouvelle « Faisabilité et intérêt zootechniques de la métamorphose de masse », je vous jure que ce n’est pas du luxe).

Omnifocus (Mac, iOS) est la Rolls des applications de productivité, avec laquelle personne ne peut rivaliser. C’est la solution GTD ultime (et je les ai à peu près toutes testées).

Airmail (Mac, iOS) (en conjonction avec Omnifocus) m’a permis, pour la première fois de ma vie, d’être durablement à jour sur ma correspondance.

Scrivener a été conçu sous Mac et comporte des dizaines de raffinements sous cette plate-forme.

DEVONthink a éjecté bien fort Evernote et OneNote et leurs modèles commerciaux douteux.

Autant d’applications qui sont devenues littéralement indispensables à mon travail aujourd’hui, et qui ont surtout augmenté de moitié ma productivité globale en retirant simplement les petites frictions que Microsoft nous a éduqués, depuis Windows 95, à considérer comme normales au quotidien. Je pourrais encore parler du clavier Mac dix fois plus rationnel concernant les caractères spéciaux comme les majuscules accentuées, de la continuité entre appareils, Mac / iPad / iPhone, et de leur synchronisation, de la tranquillité d’esprit que m’offre Time Machine (finies les réinstallations du système et les personnalisations perdues), de l’ubiquité de Photos…

Alors oui, c’est cher. Oui, Apple fait de la marge, mais peut-on discuter de la correction des pratiques commerciales un instant ? Entre une entreprise qui me force la main pour adopter ses changements (Windows 10 qui s’installe presque de lui-même, par exemple), qui surveille mes données sur son cloud, qui s’en sert pour construire un profil commercial et me placer des publicités – Microsoft – et une autre qui réaffirme régulièrement son attachement à la vie privée de ses utilisateurs au point d’en faire un argument de vente2, et qui se concentre sur l’expérience utilisateur au lieu de son profilage – Apple – mon choix est fait. Il faut bien que l’argent vienne de quelque part : l’adage moderne dit « si c’est gratuit, c’est vous le produit« . Avec Apple, je sais ce que je paie : la recherche et développement, l’expérience utilisateur, la tranquillité d’esprit, la productivité, la vie privée (et, okay, le cours d’action de l’entreprise, mais coucou, c’est le monde dans lequel nous vivons – croyez-vous que Microsoft vous offre Windows 10 par bonté d’âme ?).

L’équation est simple, je suis prêt à payer 30% de plus pour 50% de productivité en plus et 100% de crises de nerfs en moins.

On peut, aussi et bien sûr, vivre totalement dans le monde libre avec Linux, LibreOffice etc. Mais le monde du libre conserve, quoi qu’on en dise, quantité de ces petites aspérités qui impliquent de vouloir / savoir mettre les mains dans cambouis. Pour ma part, je préfère mettre les mains dans le cambouis pour automatiser des tâches supplémentaires, que pour obtenir de la machine qu’elle fasse la base que je lui demande : fonctionner vite et proprement avec les applications nécessaires à mon travail (et la MAO sérieuse sous Linux, on oublie).

Je l’ai dit et je l’affirme plus fermement encore après six mois : travailler vingt-cinq ans sous Windows a probablement représenté pour moi une perte sèche de temps. J’ai lancé la boîte à outils de l’écrivain alors que j’étais sous mon ancien système et, pour cette raison, quelques applications sont encore multi plate-formes, mais je t’annonce, auguste lectorat, que je suis navré : ayant pris l’engagement de ne recommander que des outils que j’utilise au quotidien, les applications risquent de dévier fortement vers les sphères Mac et iOS.

Mais si tu travailles en indépendant, sérieusement, arrête de te tirer une balle dans le pied comme je l’ai fait pendant vingt-cinq ans. Mets tes préjugés de côté. Tente réellement et honnêtement, et fais l’effort d’apprendre comment cela fonctionne de l’autre côté de la barrière. Tu vas voir que tu peux travailler comme tu ne l’as jamais fait. Et c’est un anti-Apple de longue date qui te dit ça. Come to the d… erm, to the brushed aluminium side.

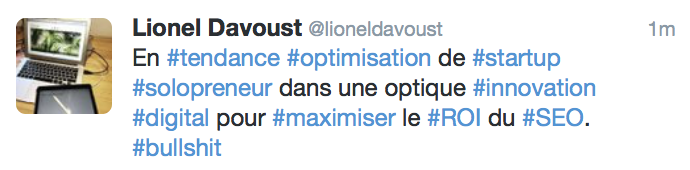

Auguste lectorat, faisons une expérience de chimie amusante sur Twitter. Publions ceci :

Voici ce qui se produit EN L’ESPACE DE QUELQUES FUCKING SECONDES :

(Et oui, je ne floute pas les noms, parce que c’est visible publiquement, et que de toute façon, ceci est un article de mauvais esprit)

Tous les imbéciles en besoin désespéré de suivi, voire de reconnaissance, t’ajoutent automatiquement à des listes avec trouze mille gus qui ont un jour employé un hashtag (pardon, mot-dièse) maudit comme #innovation ou le roi d’entre eux, #SEO, dans l’espoir que tu te sentes flatté d’être considéré comme un #influencer #media ##2.0 et que, bien sûr, tu vas les suivre en retour et leur acheter leur #consulting #digital car ce sont des spécialistes du #branding.

Ou pas.

Voilà bien un exemple de vent 2.0. Je ne peux pas concevoir comment cette stratégie de la misère affective peut générer un seul dollar en 2016. Tu t’attends à quoi, à ce que je t’achète illico une séance à 120 boules de l’heure ? À moins que ce ne soit pour se suivre mutuellement afin de se donner une #visibilité et une #crédibilité totalement factices afin de renforcer ainsi nos #réseaux dans une optique de #partnership ?

#lol pour le #ciblage. Pardon, le #targeting. En même temps, c’est assez raccord avec la stratégie des fermes de liens pour optimiser le placement dans les moteurs de recherche : un système qui tourne en vase clos et à vide. Je ne dis pas qu’il ne faut pas essayer de se signaler, d’entrer en contact, mais là, avec un script visiblement automatique sans filtre, la démarche est aussi ridicule qu’inutile.

Allez, rions avec ce Tumblr trop peu mis à jour à mon goût.

Spoiler alert : la clé est dans le mot « revendiquer », pas dans le mot « féminisme ».

Spoiler alert : la clé est dans le mot « revendiquer », pas dans le mot « féminisme ».

J’ai écrit pas mal de trucs ici, assez agressifs d’ailleurs, sur le fait que, principalement, le patriarcat n’est qu’un étalage de faiblesse, de peur, de petitesse intellectuelle et émotionnelle, et, probablement, d’une béance psychologique aussi tragique qu’ancienne. Je les écrirais peut-être un peu différemment aujourd’hui pour certains détails mais, globalement, je les assume et, surtout, je suis content qu’ils existent, et soient disponibles d’une manière ou d’une autre dans les archives.

Pourtant, aujourd’hui, je n’écris plus rien sur le sujet, même si cela ne m’empêche pas de continuer à partager un certain nombre d’articles sur les réseaux sociaux concernant les aberrations moralistes de régimes oppressifs venus d’un autre temps (hint : on parle ici de diktats religieux davantage que politiques, les premiers gouvernant les seconds), que mon opinion n’a pas changé sur le sujet, et qu’au contraire, à force d’éducation personnelle, j’ose espérer qu’elle s’est raffinée et renforcée.

Alors, quoi ?

Eh bien, toute la clé est dans cette simple équation. M’entendre dire avec un air méfiant « dis-donc, tu serais pas féministe, toi ? » sera toujours pour moi un grand compliment, que je prendrai comme la preuve que je fais peut-être deux ou trois trucs correctement. Dans l’écriture, j’espère profondément que je traite mes personnages féminins avec la même dose de forces et de faiblesses que mes personnages masculins. (Ce qui veut dire que mes femmes sont potentiellement tout aussi faillibles que mes hommes, pas qu’elles sont parfaites – car c’est une autre forme de sexisme insidieux.) Avoir été l’homme invité sur la table ronde des Utopiales portant sur le féminisme il y a quelques années restera pour moi, sincèrement, un des plus grands honneurs et plaisirs de mon existence.

En revanche, je constate que j’ai arrêté depuis un moment d’affirmer, clairement et fortement « je suis féministe ». Pourquoi ? La réponse en trois points, comme dans toute bonne dissertation.

Un article que j’ai en vain cherché à retrouver, d’un autre auteur, présentait plus ou moins la thèse suivante, qui m’a fait beaucoup réfléchir : une certaine frange masculine a plus ou moins fait main basse sur l’appellation pour s’attirer une forme de crédit et de respectabilité. Voire, dans un placement qui s’apparente à une forme retorse de mecsplication (mansplaining), pour tirer à soi la couverture de l’anti-sexisme.

Je me suis toujours qualifié de féministe en toute bonne foi, et je continue à défendre l’appellation au quotidien quand elle est interprétée de travers (comme c’est hélas encore souvent le cas). Mais j’éprouve une fausse note quand je l’endosse moi-même comme une revendication. Même si toute population est infiniment diverse, certain-es ne voient pas d’un œil favorable la revendication d’une mouvance vue comme une lutte par un membre de l’oppresseur.

Ce qui amène au point suivant :

L’attitude féministe envers la place et le rôle des hommes dans les luttes varie énormément : l’exclusion radicale (qui tombe heureusement en désuétude), l’exclusion « de survie » (pour éviter à court terme le noyautage par des emmerdeurs, pour résumer rapidement – comme certaines réunions de Nuit Debout), jusqu’au travail en concertation.

Certaines féministes soutiennent qu’un homme ne peut pas, voire ne doit pas, parler de lutte sexiste parce qu’il fait partie de la classe privilégiée. Cette attitude est pour moi aussi absurde que décourageante – mais devinez quoi : je ne me bats pas contre, parce que j’ai mieux à faire.

Elle me semble absurde et décourageante car elle nie l’une des capacités les plus fondamentales de l’être humain, à savoir l’empathie – la capacité de se mettre à la place d’autrui. Tous les jours, j’écris des livres parlant d’autres personnes que moi ; c’est justement pour moi une façon très personnelle d’explorer mon empathie, et si j’ai une telle proportion de personnages « cassés » ou extrêmes (Julius, Masha, Alukar ou Puck dans Léviathan, une grande part des militaires de l’Empire d’Asreth, etc.), c’est parce que je suis obsédé par la quête de la part humaine dans l’inhumain, de ce qui reste de l’identité quand l’humain pousse au dernier degré l’une de ses pulsions les plus fondamentales mais aussi, peut-être, les plus monstrueuses, la quête de la transcendance et la transfiguration qui s’ensuit. Plus prosaïquement, je peux activement clamer le droit républicain au mariage pour tous sans avoir envie d’épouser un homme.

Je comprends pleinement, intellectuellement, qu’exclure les hommes représente fréquemment une réaction de survie ou de ras-le-bol après d’innombrables confrontations avec de sombres individus indignes de confiance, incapables de cette empathie, justement, et qu’éduquer les masses mal dégrossies est un travail profondément usant et dont on peut légitimement souhaiter s’affranchir. De même, à titre purement personnel, je ne suis pas obligé, en tant qu’individu, d’apprécier ni d’approuver, et ce sans donner dans le not all men ; il est bien plus simple, pour tout le monde, de ne pas insister à vouloir à tout prix être admis dans certaines franges d’un club où l’on n’est pas le bienvenu. Car quelle insécurité, malaise ou faille cela cacherait-il ? Une des belles leçons que j’ai apprises en passant trente ans, c’est que chercher à tout prix à affirmer son identité peut (j’insiste : peut et à tout prix) cacher une forme d’insécurité et une quête de validation par l’extérieur – tout particulièrement dans le cas de l’appartenance aux strates privilégiées (d’où l’insistance sur le peut et à tout prix). (Culpabilité, anyone ?) La soif de reconnaissance et de validation par l’autre est, bien sûr, bien plus fondée quand on se trouve du mauvais côté de l’injustice (quelle qu’elle soit – un autre jour, on pourrait parler du diktat de la reproduction).

Pour quelle raison chercherais-je (et cherche-t-on) à tout prix à être admis dans les strates féministes qui me refusent l’entrée ? Pour être rassuré sur un statut de mâle respectable ? Pour être différent, privilégié ? Pour qu’on me confirme que « not all men » ? À quoi cela rime-t-il – et si on passait son chemin, plutôt ?

Faisant partie sur ce point de la classe privilégiée, je n’ai pas à me sentir menacé en aucune manière, je n’ai pas à donner de leçons même si je ne suis pas d’accord ; c’est la beauté de la liberté offerte par la civilisation, et du lâcher-prise qui est toujours accessible à l’individu.

Striving to be a « man of quality ». Peter via Flickr CC License by CC

Plus beau encore : je peux agir en féministe, défendre le féminisme, sans chercher à tout prix à à le revendiquer pour moi, à m’en réclamer, à mendier une admission sans condition dans l’intégralité de cercles qui sont de toute façon vastes et divers ; je pense que c’est une dépense d’énergie totalement vaine et, de plus, psychologiquement suspecte. Les débats sans fin concernant qui peut se réclamer de quoi dans quelles circonstances me, désolé, gonflent prodigieusement. Il me paraît plus intéressant (et important) de réfléchir et surtout d’agir en accord avec cette réflexion, à chaque instant. Pleine conscience, tout ça. C’est aussi là que, quand on appartient à la classe privilégiée, on porte une importante responsabilité quand à l’usage à bon escient de sa parole et au respect d’autrui (en commençant, par exemple, par laisser aux autres la place de parler).

Mais je ne suis pas un homme d’action collective, de toute manière.

Ce qui enchaîne sur un point encore plus fondamental (et je remercie Anne Larue et d’autres pour les discussions enrichissantes) : il n’y a pas « un » féminisme mais des féminismes (historiques, géographiques, etc.) – une discussion féministe entre deux femmes (pour éviter le biais sus-nommé) conduit de toute façon rarement à un assentiment parfait – et pourquoi cela devrait-il être le cas ? Existe-t-il une Vérité Féministe Ultime à laquelle « la » femme (unique et archétypale, comme on le sait, comme « la » ménagère, « le » lecteur, « le » musulman) accéderait-elle une fois la révélation reçue ?

Lolilol.

C’est, en théorie, la beauté du débat et du pluralisme respectueux d’une civilisation qui aspire à être éclairée : la reconnaissance et le respect de la diversité des opinions, une réflexion de fond subséquente conduisant à une évolution (ou pas), et un peu de cuir tanné chez tout le monde pour qu’on puisse gratter un peu là où ça pique et où, justement, ce serait intéressant de gratter.

En conclusion, Gandhi disait « sois le changement que tu souhaites voir dans le monde », une phrase que je ressors à toutes les sauces parce qu’elle me paraît le meilleur guide éthique de la personne : elle incite à l’action, à se confronter au monde, à chercher l’inspiration dans cette action pour soi-même et, si l’on y parvient, à la propager peut-être aussi.

C’est dorénavant ma ligne directrice, dans ce domaine mais aussi beaucoup d’autres : je me frotte à la réalité, j’essaie d’agir et de me surveiller plutôt que de parler et de revendiquer. J’ai très envie que « Les Dieux sauvages » porte un fort message féministe (à l’image de « Quelques grammes d’oubli sur la neige », nous sommes à une époque semblable d’Évanégyre), et il y a près d’un an, j’en parlais en ces termes ; mais j’ai arrêté, et c’est la dernière fois que je le mentionnerai ici ou ailleurs de moi-même de cette façon, pour toutes les raisons qui précèdent. Parce que, pour reprendre les trois points précédents : a) je ne veux pas m’arroger l’étiquette. b) Je n’ai pas envie qu’un débat sur l’étiquette et son bien-fondé prenne l’ascendant sur les autres aspects du roman (car ce sont des romans). c) La littérature parle de diversité, elle s’efforce de mimer la vie ; mes personnages féminins sont des gens, ils sont faillibles, agaçants, adorables, courageux, inquiets, balaises, drôles, comme tous les autres, en tout cas j’espère, et vous aurez pleinement le droit de ne pas tous les aimer autant, d’en haïr certains, et c’est justement tout le fond de la question : j’aimerais que vous les aimiez, ou pas, parce que ce sont des êtres humains, et que j’ai des gens sympas, stupides, tragiques, intéressants, amusants, en raison de ce qu’ils sont et d’où ils viennent (leur genre formant un pan de leur identité, certes, mais un pan seulement).

En résumé, un intellectuel assis va toujours moins loin qu’un con qui marche ; approchant de la quarantaine, je me suis dépouillé de l’illusion d’être un jour un véritable intellectuel (… et là encore, nous pourrions parler des insécurités relatives à ce genre d’aspiration). Alors, dans le doute, autant que je marche.