Islande 2017

Travail intense oblige, je n’ai plus autant l’occasion de partir en volontariat qu’auparavant – non pas que je me plaigne : dans mon domaine, avoir du boulot est une excellente chose ! Cependant, la mer et ses drôles d’habitants noirs et blancs, aussi tendres et joueurs que redoutables au squash à l’otarie commençaient à me manquer puissamment, or doncques, une partie de la semaine dernière, j’ai délocalisé la machine à écrire à Grundarfjörður en Islande.

Délocalisation couronnée de succès grâce à Láki Tours…

… au moins pour le premier jour, car, des trois jours suivants, aucune des sorties prévues n’a pu se faire. L’adage dit qu’en Islande, si l’on n’aime pas la météo, il suffit d’attendre cinq minutes pour qu’elle change, mais là, le vent est resté tenace pour le reste de mon (bref) séjour, empêchant toute autre expédition en raison de l’état de la mer (même s’il faisait grand beau).

Cela a été l’occasion de faire le tour de la péninsule du Snæfellsnes, du coup. L’Islande au printemps est étrangement semblable et différente à la fois de l’hiver ; la température y paraît presque plus froide, le vent est assurément plus coupant, mais la neige s’est retirée vers les sommets, et surtout, les journées sont déjà bien plus longues que partout ailleurs (coucher du soleil à 21h).

La Snæfellsnes en avril ressemble parfaitement à l’image populaire qu’on se fait de l’Islande : de longues landes et champs de lave où rien ne pousse pendant des kilomètres, veillées par des montagnes abruptes qui jaillissent soudainement là où elles l’ont décidé. Le glacier du Snæfellsjökull règne sur la péninsule, régulièrement couronné de nuages, toujours inaccessible. Les oiseaux n’y sont pas encore nombreux, ils reviendront plus tard ; les touristes de l’hiver sont partis (tant mieux) ; contrairement à l’ambiance feutrée de décembre, il plane là une sorte de préparation, de métamorphose. J’ai rarement senti ailleurs – mais peut-être est-ce simplement l’effet du dépaysement – la justesse de ce cliché d’un printemps qui « retient son souffle » au retour de l’été.

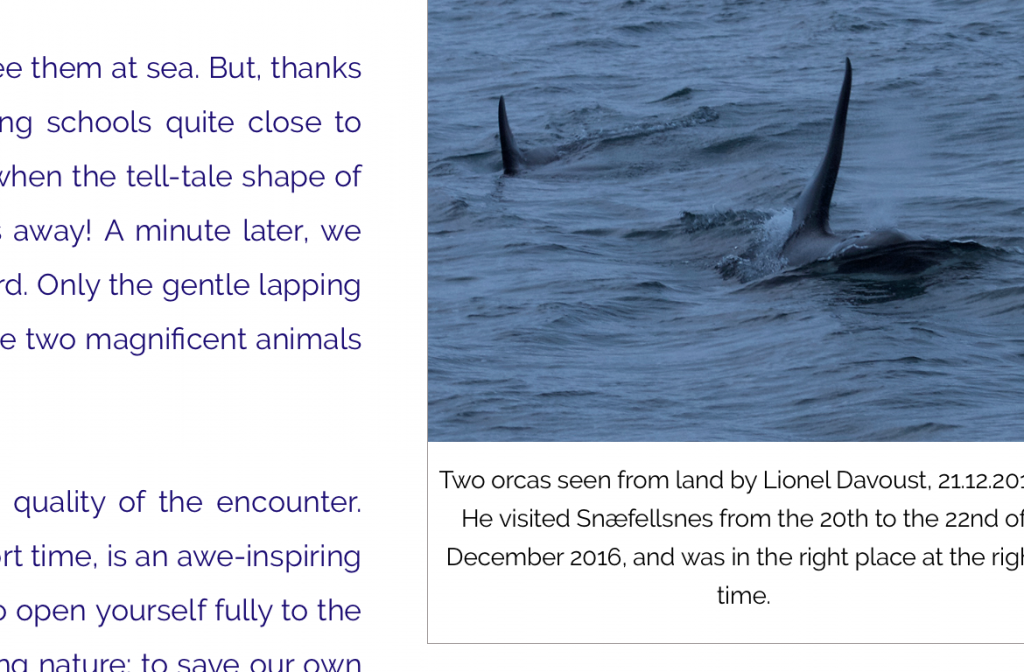

Image qui n’est pas vraie en mer, car orques et cétacés, de manière générale, sont fréquents en cette saison : ils suivent les bancs de harengs, de retour en masse. Je fais l’objet d’une curieuse loi karmique, voire d’une malédiction : chaque fois que j’ai vu une espèce rare (orques, notamment) en milieu sauvage, je vois un échouage peu après ; chaque fois que j’assiste à un échouage, je vois une espèce rare. Malheureusement, ce voyage n’a pas fait exception ; au matin de partir en mer, j’ai repéré sur la plage d’Olafsvík une carcasse très fraîche de dauphin à nez blanc (Lagenorhynchus albirostris) que, de loin, je craignais être un jeune orque. Les vieux réflexes ont repris le dessus – en mode CSI échouage de dauphin –, bloquant toute émotion pour rassembler efficacement d’éventuelles informations précieuses, tandis que j’appelais la directrice d’Orca Guardians, ancienne camarade de volontariat qui dirige l’organisation sur place, quant à d’éventuelles données qui pourraient lui être utiles, étant un brin dépourvu sans avoir le moindre kit d’analyse sur moi (évidemment). Vivent les smartphones qui permettent au moins de prendre quantité de photos détaillées. La mort devait remonter au plus à vingt-quatre heures.

D’après ma camarade, nous avons vus ce jour-là entre 30 et 40 orques, même si seule une dizaine restait non loin du bateau. Nous avons eu le plaisir de voir un tout jeune en bonne santé, nageant encore un peu maladroitement, pour une rencontre qui a duré, quoi, une heure ? J’ai perdu la notion du temps, tandis que je déclenchais l’appareil en rafale, sans me soucier du tri à faire ensuite (bilan : 750 images, ouch). Néanmoins sans oublier, parfois, de le mettre volontairement de côté, pour juste me pénétrer de l’instant, contempler le spectacle avec mes yeux, avec le cœur, sans penser à aucun artifice technologique.

Néanmoins, j’ai maudit ma malédiction.

En plus il s’agissait d’une troupe rare, ce qui donné à Marie, d’Orca Guardians, des données potentiellement précieuses (auxquelles j’espère avoir un peu contribué de mon côté, même si je ne cherchais pas à prendre spécialement des photos pour l’identification des individus). Je ne peux que vous recommander de jeter un œil au site de la fondation et à la page Facebook qui publie presque chaque jour des images et des récits stupéfiants de rencontres avec les géants des océans. Orca Guardians met un point d’honneur à n’effectuer que des recherches non-invasives (c’est-à-dire tirées uniquement de l’observation régulière et suivie).

Nous interrompons le cours régulier de vos photos de la semaine pour dire, simplement, un immense merci pour l’excellente soirée de l’imaginaire hier à Grenoble !

Nous interrompons le cours régulier de vos photos de la semaine pour dire, simplement, un immense merci pour l’excellente soirée de l’imaginaire hier à Grenoble ! Quand j’étais lycéen, j’ai étudié, comme tout le monde, les deux grandes révolutions industrielles en cours d’histoire : leur avènement, leurs conséquences économiques et sociales. Et en me réveillant l’autre jour, entre mon whisky et mon saucisson matinaux, d’un coup, je suis frappé : à ce qu’il semble, l’histoire de la révolution industrielle que nous traversons est totalement oubliée dans l’enseignement actuel

Quand j’étais lycéen, j’ai étudié, comme tout le monde, les deux grandes révolutions industrielles en cours d’histoire : leur avènement, leurs conséquences économiques et sociales. Et en me réveillant l’autre jour, entre mon whisky et mon saucisson matinaux, d’un coup, je suis frappé : à ce qu’il semble, l’histoire de la révolution industrielle que nous traversons est totalement oubliée dans l’enseignement actuel