La Freewrite Traveler est une machine à écrire connectée mobile aussi plaisante que la grande

Je me déplace à nouveau beaucoup en ce moment et comme je suis tombé amoureux de la Freewrite, je souhaitais pouvoir retrouver ce plaisir (et la productivité qui avec) en voyage. Hop hop, on ne regarde pas l’étiquette du prix (ce sont pour moi des outils professionnels, je suis prêt à investir), et on se penche sur la Freewrite Traveler, déclinaison transportable de la machine à écrire. Je l’avais abordée dans la question du choix, mais après un mois à travailler dessus, voici un retour rapide…

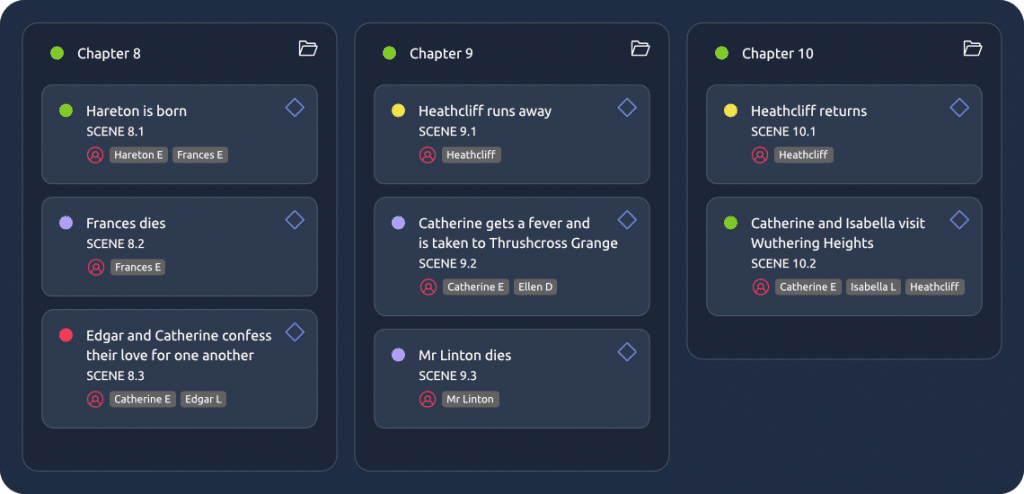

… parce que je n’ai rien de spécial à en dire. Et c’est une bonne chose. C’est la même expérience que la Freewrite Gen3, donc avec le gestionnaire de documents, la possibilité de déplacer le curseur dans le texte, et évidemment la connexion wifi et l’écran à encre électronique volontairement petit. Hormis le format plus réduit (la machine s’ouvre comme un ordi portable), les différences se comptent sur les doigts d’une moufle :

- Pas de rétroéclairage de l’écran (ne comptez donc pas écrire au lit près d’un conjoint qui dort)

- Clavier à ciseaux (type ordi portable) au lieu d’un clavier mécanique

Et c’est tout. Les commutateurs A/B/C et wifi On/Off/New sont remplacés par des boutons, mais elle fonctionne littéralement pareil.

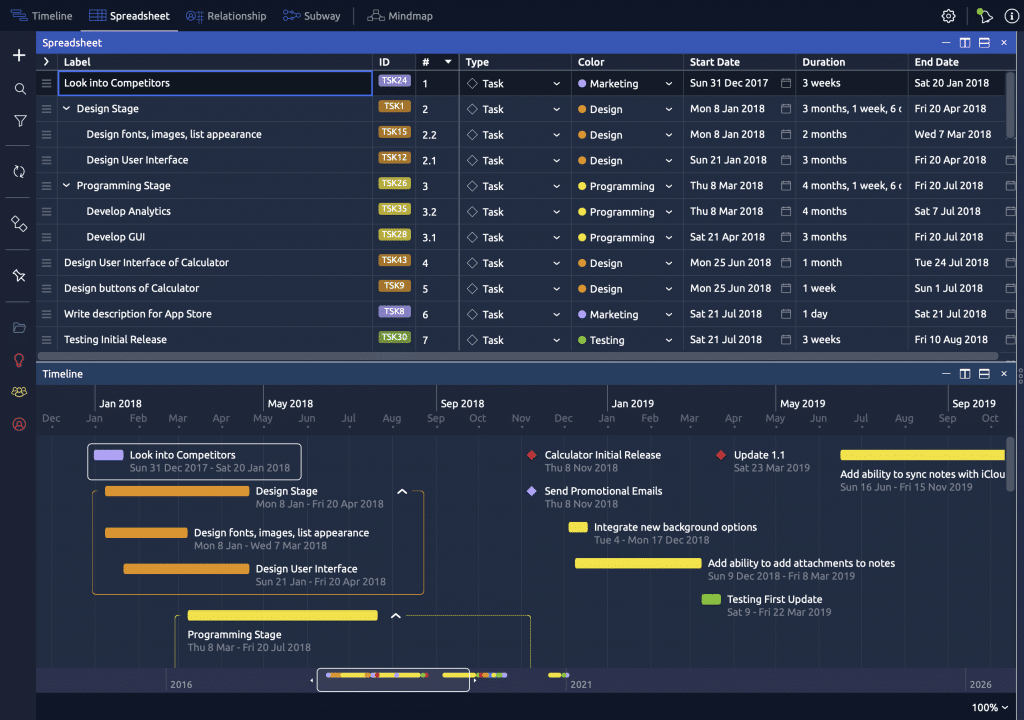

La différence de clavier implique, pour nous pouilleux non-anglophones, que l’on ne peut changer les touches physiques pour les adapter à l’AZERTY. Cependant, on trouve des autocollants pour cinq balles qui font parfaitement le boulot (taille : 11 x 13 mm, préférez une matière type vinyle pour la durabilité). La mienne ressemble à présent à ça :

Et ça n’est absolument pas gênant à l’usage. Question clavier, je n’ai jamais réussi à comprendre l’attrait pour les claviers mécaniques (c’est bruyant, volumineux, faut appuyer davantage, on a progressé des décennies en informatique pour s’en éloigner, POURQUOI ?), donc je préfère même celui de la Traveler à la Freewrite tout court. Il est vraiment d’excellente tenue (comparable aux claviers des nouveaux MacBook, meilleur que les Magic Keyboard fixes d’Apple).

Question portabilité, la machine est légère, mais quand même volumineuse. Oui, ça se balade dans un sac sans problème, mais ne comptez pas la mettre dans une sacoche même de bonne taille : la machine est aussi grande que la partie alphabétique d’un clavier de taille normale (parce que, eh bien, il s’y trouve un clavier de taille normale, ce qui est appréciable pour une machine à, vous savez, écrire). Ça se balade sans aucun problème, mais pas au point de ne pas avoir à penser à l’emporter. Néanmoins, se promener pour écrire au milieu de la nature, et pouvoir retrouver très vite ensuite ses documents dans le cloud, c’est quand même assez réjouissant.

Et comme il est question d’emport : les housses en feutre d’Astrohaus sont bien sympa, mais elle ne protègent pas de grand-chose. Heureusement, la Traveler fait à peu près la taille des Magic Keyboard d’Apple réduits (sans pavé numérique) donc il y a de bonnes chances que les coques prévues pour les transporter conviennent à la Traveler. Personnellement, j’utilise une coque Hermitshell rigide modèle MC184LL/B (attention, c’est précis) et ça colle parfaitement.