La boîte à outils de l’écrivain (mais pas que) : dompter son courrier électronique, les techniques (1/2)

Bon. Très franchement, auguste lectorat, je ne pensais pas un jour me retrouver à proposer un article se proposant de donner un petit coup de main pour l’organisation du courrier électronique, parce que c’est, pour tout dire, un peu risible. Je suis en effet sujet depuis des années à une sorte de syndrome de Sisyphe – une boîte de réception qui se remplit sans cesse et ne se vide jamais, avec des retards parfois surréalistes (terme châtié pour dire : honteux) dans la correspondance. Je ne me plains pas, après tout, c’est le signe qu’on juge potentiellement sympa de m’envoyer des trucs, et que, même après ces années, on ne m’en veut pas (trop) de ma lenteur.

Bon. Très franchement, auguste lectorat, je ne pensais pas un jour me retrouver à proposer un article se proposant de donner un petit coup de main pour l’organisation du courrier électronique, parce que c’est, pour tout dire, un peu risible. Je suis en effet sujet depuis des années à une sorte de syndrome de Sisyphe – une boîte de réception qui se remplit sans cesse et ne se vide jamais, avec des retards parfois surréalistes (terme châtié pour dire : honteux) dans la correspondance. Je ne me plains pas, après tout, c’est le signe qu’on juge potentiellement sympa de m’envoyer des trucs, et que, même après ces années, on ne m’en veut pas (trop) de ma lenteur.

Mais je n’ai pas la fatuité de me croire seul sujet à ce mal qui est pour ainsi dire le nôtre à tous ; l’expression « email overload » (surcharge de courriels) génère quelque 120 000 résultats à l’heure où j’écris et des flopées de logiciels, livres, cours se targuent tous de vous aider à régler ce problème pour seulement 99,99 hors taxes. Une statistique récente annonce que l’Américain moyen passe 6,3 heures (6,3 heures, fichtrefoutre !) par jour dans sa boîte de réception. Remplacez « boîte de réception » par « au téléphone » : y aurait pas comme un truc qui coince ?

Que peut-on donc faire ?

Je n’ai pas de réponse mais je lutte contre le problème depuis à peu près quinze ans et j’ai développé une sorte de système dont la qualification scientifique est « pas trop dégueu » – j’ai à présent rarement plus de trente mails dans ma boîte, et ce de façon stable. Je vois chez d’autres proches et amis 150, 500, voire plusieurs milliers… Et ces mêmes proches et amis, voyant mon fonctionnement, m’ont exhorté à rédiger cet article : « je voudrais lire ça ! ». Tout ce long caveau pour dire : non, je ne suis pas parfait dans le traitement de mon courriel (mais qui l’est ?), cela dit, j’ai peut-être un ou deux trucs que je peux partager, et que voici. En toute humilité. Sans garantie de succès.

Bon.

De mon humble expérience, contrôler son courrier électronique relève de deux pans :

- Les bonnes techniques

- Les bons outils.

Aujourd’hui, nous parlerons de techniques. Lundi, j’aurai deux outils complémentaires à proposer.

Email-fu : quelques pistes pour des techniques

Je suis passé proche du burn-out fin 2014. Ce jour-là, j’ai pris une résolution : me déconnecter totalement pendant deux semaines, laisser les courriels tomber dans les abysses et ne les reprendre qu’à la rentrée. Cela m’a fait un bien fou, d’une part au moral, mais surtout, je me suis rendu compte d’une évidence : mon travail ne s’était pas écroulé bien que je n’aie pas consulté frénétiquement ma boîte de réception. Il en est venu une autre évidence encore plus… évidente, et qui, je gage, s’applique à 80% d’entre nous (ceux qui ne travaillent pas dans le support technique, en gros) :

Je suis passé proche du burn-out fin 2014. Ce jour-là, j’ai pris une résolution : me déconnecter totalement pendant deux semaines, laisser les courriels tomber dans les abysses et ne les reprendre qu’à la rentrée. Cela m’a fait un bien fou, d’une part au moral, mais surtout, je me suis rendu compte d’une évidence : mon travail ne s’était pas écroulé bien que je n’aie pas consulté frénétiquement ma boîte de réception. Il en est venu une autre évidence encore plus… évidente, et qui, je gage, s’applique à 80% d’entre nous (ceux qui ne travaillent pas dans le support technique, en gros) :

Notre travail ne consiste pas à répondre à des courriers électroniques

Une grande part de la communication professionnelle passe par le courriel, oui, et il ne faut pas le laisser à la dérive, bien sûr, mais, dans une large mesure, répondre au courriel ne relève pas du travail de production. Soit, selon votre métier : écrire, composer, boucler un bilan, rédiger une proposition commerciale, rédiger un article scientifique, conduire une expérience, appeler un client, corriger des copies, moderniser un cours, etc. Dans le cadre professionnel, le courriel relève de la logistique et de l’organisation. Dans le cadre personnel, il relève de la correspondance.

Lui donner davantage d’importance ouvre une porte dangereuse. Le courriel est un jeu immédiatement gratifiant : j’ai traité ce message, j’ai répondu, un de moins sur une liste immédiatement visible. J’ai donc la sensation d’être productif, de m’affairer – mais je ne le suis pas, c’est la brutale vérité ; je le serais si je produisais au lieu d’organiser. Bien entendu, il faut organiser son travail, mais si l’on reprend la statistique énoncée plus haut, doit-on réellement passer 6 heures sur 8 d’une journée de travail standard en organisation ? Ce serait plutôt l’inverse.

D’où la première technique : encadrer le courriel dans des plages horaires déterminées et claires. Il n’y a que 24 heures dans une journée et un nombre fini de choses faisables. Pour ma part, j’ai relégué le principal de cette activité à une demi-journée dans la semaine, et je m’affaire à ramener mon délai de réponse standard pour la correspondance à « quelques semaines » (au lieu, parfois, de « quelques mois »). Le reste du temps, se contraindre à un nombre de consultations raisonnable dans la journée (j’en suis à deux ou trois, et c’est une sacrée victoire sur moi-même, je peux vous dire).

La boîte de réception n’est pas un dossier d’archive

Mon humble expérience – et largement partagée, à ce que j’en sais – m’a également fait tomber dans un piège classique : laisser les messages dans la boîte de réception quand il faut en faire quelque chose. Voire, les y laisser pour ne pas les oublier. Voire, les y laisser parce que je ne sais pas quoi en faire / ne veux pas décider quoi en faire. Ils pourrissent là, une sensation de culpabilité croissante m’habite chaque fois que je les vois, je ne veux plus les ouvrir, mais je ne veux pas les jeter non plus – car ils sont utiles. Je n’ai juste pas clarifié en quoi. Du coup, je fredonne LALALALALA en regardant plutôt les nouveaux messages tout neufs qui viennent d’arriver avec plein de choses nouvelles dedans, comme un singe appuyant sur la pédale dispensant des récompenses. Je n’ose pas faire défiler ma boîte de peur de ce qui va m’exploser au visage. Honnêtement, je ne suis pas le seul, hein ? (Enfin, étais – comme je le disais plus haut, je n’ai plus qu’une trentaine de messages en souffrance de façon régulière.)

Maintenant, analogie largement répandue chez les auteurs de méthodes de productivité outre-Atlantique. Combien d’entre nous laissent leurs factures d’électricité impayées dans notre boîte aux lettres physique afin de « penser à les régler » ? Absurde, hein ? C’est pourtant ce que nous faisons avec nos courriers électroniques.

Bien des auteurs militent pour le principe du « touch it once » (n’y toucher qu’une fois). Cela ne veut pas dire qu’il faut répondre à chaque message immédiatement dès réception ; mais décider ce qu’est ce message dès ouverture, le diriger aussitôt vers un système fiable, et l’y parquer, avec les actions attenantes si nécessaire. Pour cela, la méthode Getting Things Done offre une aide précieuse. Ce message :

- N’apporte-t-il rien ? L’effacer.

- Peut-il être traité en moins de deux minutes ? Le faire tout de suite.

- Contient-il des informations utiles pour référence ultérieure ? L’archiver.

- Nécessite-t-il une action en retour ? La noter dans un système fiable et archiver.

Donc, seconde technique : se contraindre dès l’ouverture d’un message à décider clairement ce qu’il nécessite comme action à suivre. Archiver ces actions en sécurité. S’assurer d’y revenir. Et passer à autre chose.

Et maintenant ?

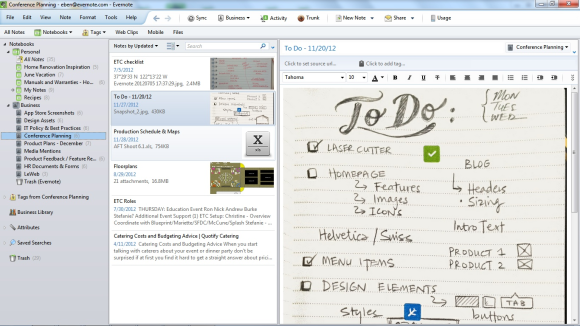

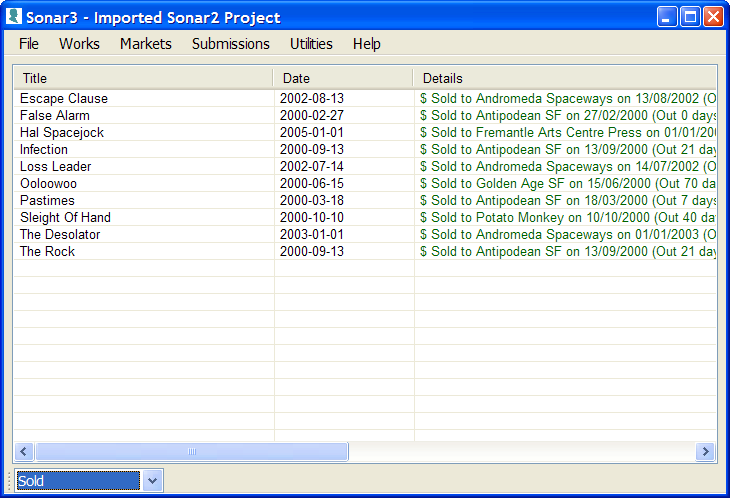

Quels sont les outils qui peuvent nous aider rapidement et facilement à étayer ce flux de travail ? La suite lundi.

Anecdote qui nous rassurera tous, entendue dans l’excellent podcast

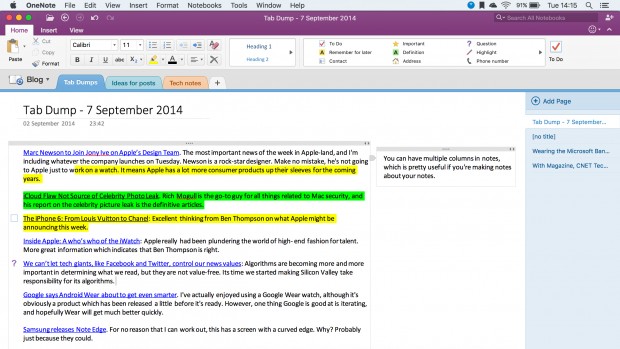

Anecdote qui nous rassurera tous, entendue dans l’excellent podcast  EDIT du 27 septembre 2016 : OneNote est retiré de la boîte à outils de l’écrivain

EDIT du 27 septembre 2016 : OneNote est retiré de la boîte à outils de l’écrivain

Avant que

Avant que

Comme la question est revenue plusieurs fois (et que je me fais évangéliste de

Comme la question est revenue plusieurs fois (et que je me fais évangéliste de