J’ai triplé ma vitesse d’écriture avec une machine à écrire ultra limitée (test de l’Astrohaus Freewrite)

Auguste lectorat, j’ai une confession à faire.

Cela commence à faire quelques années que je vois, lentement mais sûrement, s’éroder ma vitesse d’écriture en premier jet. Il y a plus de dix ans, à l’époque de Léviathan, je pouvais compter sans mal sur 5000 signes par heure ; j’ai écrit 40 000 signes de « L’Importance de ton regard » en une seule et unique journée fiévreuse, certes longue, mais quasiment sans pause, possédé par les ! démons de minuit ! (Vous l’avez dans la tête ? Super. De rien. C’est aussi ça, créer la surprise dans l’écriture.)

Aujourd’hui, et depuis « Les Dieux sauvages », je plafonne à 3000 ; je suis content quand j’atteins régulièrement la vitesse de croisière de 2500. Je pensais que c’était dû (et c’est quand même vrai) à la complexité inhérente à ce projet, à la multiplicité des points de vue, au nombre de pièces en mouvement les unes par rapport aux autres. Mais, avec le recul, j’ai fini par constater que j’étais en plus atteint d’un syndrome terrible et délétère, celui de la correctionnite.

C’est-à-dire qu’à force d’avoir quand même publié des machins, corrigé mes textes, ceux des autres et mes traductions depuis une petite vingtaine d’années, j’en suis arrivé à un stade où il m’est beaucoup trop facile de douter de mon premier jet. Dès que j’écris une phrase, l’éditeur interne bondit dans ma tête et murmure : « est-ce qu’on pourrait pas faire ça plus joli ? Mieux tourné ? Est-ce que l’information est au bon endroit ? Et ce terme, tu l’as utilisé une page plus haut, et si tu corrigeais la répétition tant que tu y es ? » Des étapes d’une simplicité enfantine à réaliser sur ordinateur.

Sauf que, une plus une plus une plus une… Une heure a passé et on a écrit seulement le début d’une scène en 500 signes.

Et ce n’est pas le rôle du premier jet. Il s’agit là de découvrir l’histoire à la vitesse de la pensée, de la noter aussi vite que possible, de suivre les divagations de l’envie et de l’exploration, de laisser les personnages vous surprendre. Ce que j’ai toujours prêché, et fait (pensais-je), sauf qu’à mesure que mon recul sur ma production augmentait, ma vitesse de production décroissait d’autant, sans même que je comprenne pourquoi.

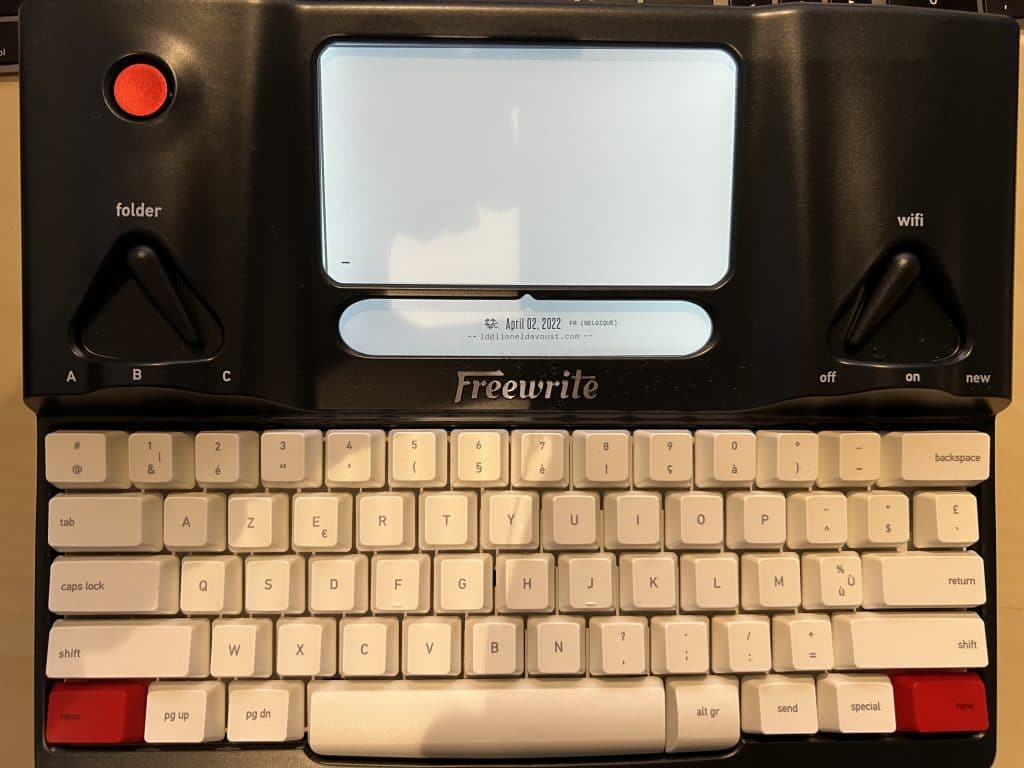

Tout cela, je le rationalise après une petite semaine d’expérimentation avec un appareil dont j’étais certain qu’il n’était pas fait pour moi : la Freewrite, par une compagnie minuscule appelée Astrohaus.

C’est une machine à écrire à la fois intelligente et stupide. Intelligente parce qu’elle est connectée à Internet, et peut synchroniser vos textes sur le cloud (Dropbox, Google Drive, par mail). Stupide parce que… eh bien, c’est littéralement tout ce qu’elle fait. Et c’est volontaire.

- L’écran (encre électronique) est minuscule. Le taux de rafraîchissement est dégueulasse.

- Déplacer le curseur dans le texte est possible (sur la dernière génération) mais c’est aussi amusant que de corriger avec des moufles.

- Aucune app, aucun choix de police (même si l’on peut formater très basiquement avec du Markdown), trois documents actifs en même temps maximum.

En plus, c’est vachement cher.

J’avoue, j’ai cédé aux sirènes du marketing et parce que je trouvais l’engin délicieusement rétro. Mais surtout, tout l’argumentaire de vente d’Astrohaus gravite autour de miracles prétendus d’écrivain·es qui ont débloqué leur créativité, triplé leur vitesse d’écriture, retrouvé la joie de raconter, terminé des romans en un temps record, et j’en passe. Ha, ha, pensais-je. Vous êtes mignons, mais faut quand même pas déconner. Vos vitesses d’écriture, là, personne ne tape aussi vite, de toute façon. J’y crois pas. Mais bon, faut pas mourir idiot, et puis j’aime bien expérimenter avec des nouveaux outils. Avanti.

Heu…

… eh bien, c’est le meilleur investissement que j’ai fait pour mon écriture depuis Scrivener. La Freewrite est une machine à produire du premier jet, point barre. Et une fois devant, il se passe un truc que je ne m’explique pas vraiment, à part par l’analyse après coup de la correctionnite proposée ci-dessous, mais qui ne justifie pas tout : le jugement et les doutes s’envolent, le silence se fait, il ne reste plus qu’à écrire et en plus, bon dieu ! C’est amusant en diable !

Vous vous rappelez les 3000 signes que j’atteignais seulement en vitesse de pointe actuellement ? Eh bien, j’en ai rentré 8000 en une heure un matin sans m’en apercevoir. Mes sessions de travail dépassent à présent en moyenne sans problème les 5000 de manière fiable. Je n’ai jamais fait ça, et surtout pas de façon régulière. C’est jouissif. C’est génial. C’est de la sorcellerie.

Mais pas vraiment ; ça s’explique. La Freewrite est vendue comme une machine « sans distraction », mais on ne comprend souvent à ce descriptif que la moitié de l’équation : oui, ça ne va pas sur Internet, il n’y a pas Facebook ni Angry Birds, mais le problème de la distraction n’est pas seulement externe. Il est aussi, et c’est beaucoup plus difficile à reconnaître, interne. Le fait de ne pas pouvoir corriger facilement, de ne pas pouvoir naviguer dans son texte, de n’en voir qu’une toute petite partie est une bénédiction. Impossible de malaxer la matière (ce qu’on devrait plutôt réserver à l’étape de relecture et correction dans l’absolu). Au bout d’un moment, même un esprit perfectionniste et obtus comme le mien comprend qu’il n’y a rien à faire, on ne pourra pas revenir en arrière. Faut arrêter de lutter. Alors on écrit. Et on relève le nez, et on a rentré 15 000 signes sans même s’en rendre compte, et sans fatigue, en plus.

Sorcellerie, je vous dis.

Alors évidemment, il faut avoir préparé un minimum sa scène avant d’écrire pour savoir où aller. Bien sûr, le texte produit est bourré de fautes et de répétitions, de phrases qui ne tiennent pas debout, mais le temps supplémentaire à passer en correction est très, très amplement compensé par la vitesse et le plaisir. (Les textes ainsi produits sont intégrés par la suite à mon projet Scrivener sous Mac.) Surtout, si le premier jet est le lieu de l’expérimentation et que l’on prend une heure pour fignoler 2500 signes, l’expérimentation devient coûteuse. Cela ne fait qu’alimenter le doute et la crainte de se tromper, et détruit toute la joie de découvrir son histoire et de laisser vivre ses personnages comme ils veulent. Un travail de détail qui peut en plus s’avérer inutile par la suite, car le cap adopté sera peut-être invalidé par une scène ultérieure, et il faudra tout réécrire.

Alors que quand on en crache plus du double du volume dans le même temps, l’expérimentation ne coûte pas cher du tout. Il sera toujours possible de revenir en arrière, d’écrire joli, quand on aura le recul sur l’histoire qui assurera que ce travail est bien pertinent. Honnêtement, c’est quand même une manière de travailler beaucoup plus intelligente.

Alors maintenant, est-ce qu’on peut émuler les bons aspects de la Freewrite avec d’autres outils ? Absolument, il y a notamment le célèbre Write or Die qui efface votre texte si vous restez trop longtemps sans écrire. Vous pouvez ôter les touches flèches d’un clavier d’ordinateur réservé à l’écriture et planquer votre souris. Vous pouvez, comme je l’ai lu, mettre votre texte en blanc sur blanc (impossible de vous relire, donc de vous questionner).

Mais je préfère avoir l’outil prévu pour. Il y a bien sûr un plaisir dans le fait d’avoir une machine dédiée, mais aussi la création d’un petit rituel bienvenu : Internet et l’informatique ont été consciemment mis de côté, je fais le vide, j’accueille le Mystère. Vous pouvez considérer que c’est un truc de hipster (voire de hippie) et vous avez peut-être bien raison. Mais écrire est mon métier, et je prends sans discuter tout ce qui peut me permettre de travailler plus vite et de façon plus heureuse. Pour ma part, le choix est fait : je suis devenu angoissé à l’idée de revenir écrire un premier jet de fiction sur un ordinateur. La Freewrite porte parfaitement son nom : écrire librement. Tout ça dans un emballage psychique et matériel difficile à expliquer, mais qui fonctionne de manière ahurissante alors que j’aurais juré mes grands dieux, non, cela n’est absolument pas fait pour moi.

J’ai d’ores et déjà commandé le modèle de voyage et j’ai hâte de le trimballer partout avec moi.