Créer du lien : spécial édition début 2013

Houlà, il s’en passe des trucs dans le milieu de l’imaginaire en ce moment, et étant en phase de retravail avancée sur Léviathan : Le Pouvoir, j’ai un peu décroché. Alors remettons-nous en pendules à l’heure.

Houlà, il s’en passe des trucs dans le milieu de l’imaginaire en ce moment, et étant en phase de retravail avancée sur Léviathan : Le Pouvoir, j’ai un peu décroché. Alors remettons-nous en pendules à l’heure.

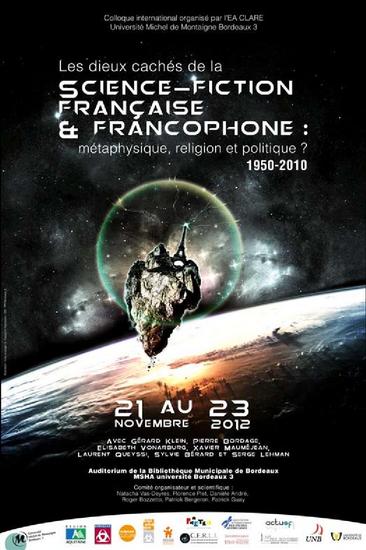

Comme tous les ans, Livres Hebdo a publié un dossier sur les chiffres du secteur de l’imaginaire en librairie sur l’année passée. Deux sites reviennent sur cette étude en détail et pemettent de prendre la température du domaine. À voir chez ActuSF, ainsi que chez Elbakin.

Édition toujours : trois éditeurs, ActuSF, Mnémos et les Moutons électriques fondent un collectif nommé « les indés de l’imaginaire » dans le but d’allier leurs forces et leurs ressources, tout en conservant bien entendu leurs spécificités. « Nous partons du principe qu’ensemble nous serons plus visibles et que notre regroupement au sein d’un collectif est une manière d’essayer de répondre aux problématiques de l’édition et de la librairie aujourd’hui. » Pour tout savoir, le communiqué de presse est disponible à cette adresse.

Les éditions Mnémos lancent d’ailleurs une collection de livres de poche, baptisée Hélios. Nathalie Weil, directrice, répond aux questions de Jérôme Vincent sur ActuSF.

Le jury du Grand Prix de l’Imaginaire a révélé sa présélection. Félicitations à tous !

Plus générique mais à lire, cet intéressant article qui révèle en quoi le droit d’auteur se trouve actuellement menacé dans le cadre du conflit opposant la presse à Google.

Et quand même, signalons que c’est officiel, J. J. Abrams réalisera le nouveau Star Wars (à sortir en 2015). Quand on voit le bon travail qu’il a fait sur Star Trek, cela donne envie de voir comment il pourra remonter le niveau de la licence. Et quand on voit le bon travail qu’il a fait sur Star Trek, et qu’on a toujours été plus trekkie dans l’âme, on le voit quand même partir avec un peu d’amertume.