Organisation et productivité dans l’écriture – invité du podcast officiel GTD en France

Quand je me suis lancé il y a des années, à travers la tendance du lifehacking, dans la quête de mieux organiser mon travail et mon quotidien, tout cela pour arriver à créer avec plus de plaisir et de détente, je n’imaginais absolument pas que je terminerais à parler sur l’antenne du podcast officiel de Getting Things Done en français. C’est pour un moi un immense plaisir (et une sacrée responsabilité !) d’avoir été invité à parler de la pratique de GTD dans les domaines de l’écriture de fiction ; merci à Romain Bisseret pour son invitation et son intérêt pour les retours d’expérience partagés sur ce blog.

L’épisode est disponible en écoute libre sur le site officiel, sur cette page.

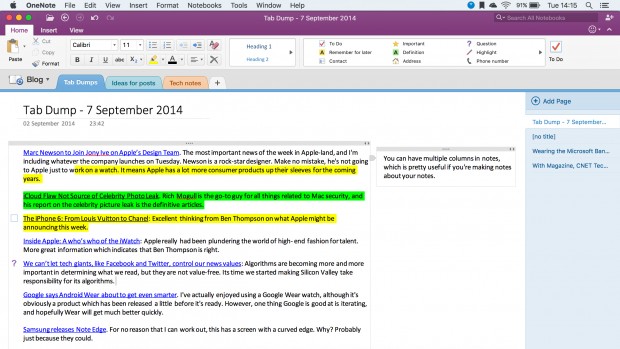

EDIT du 27 septembre 2016 : OneNote est retiré de la boîte à outils de l’écrivain

EDIT du 27 septembre 2016 : OneNote est retiré de la boîte à outils de l’écrivain

Avant que

Avant que

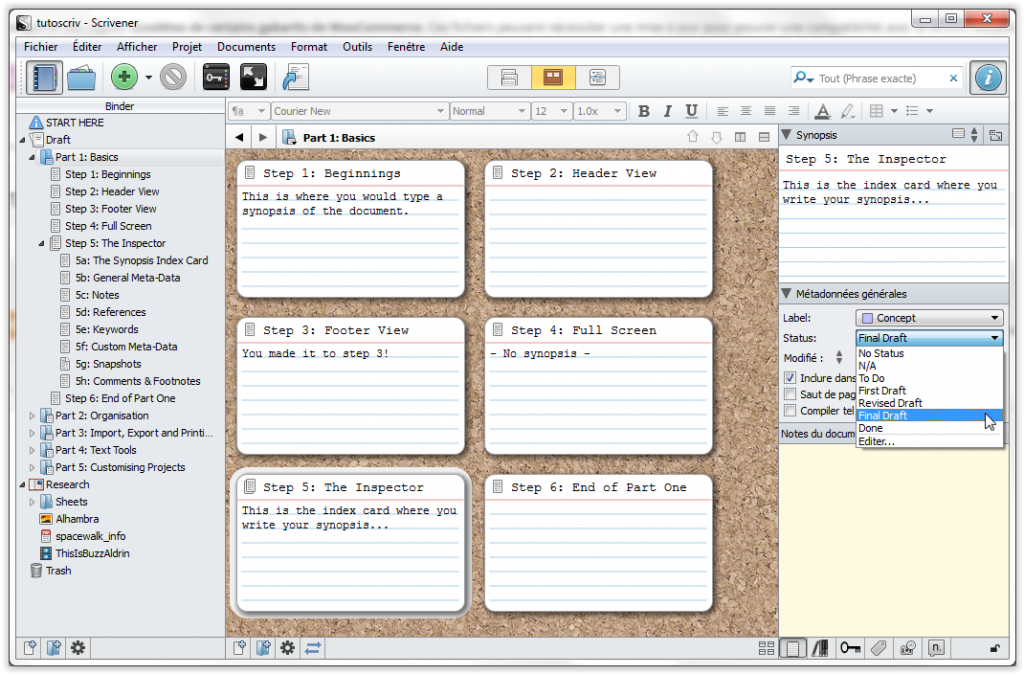

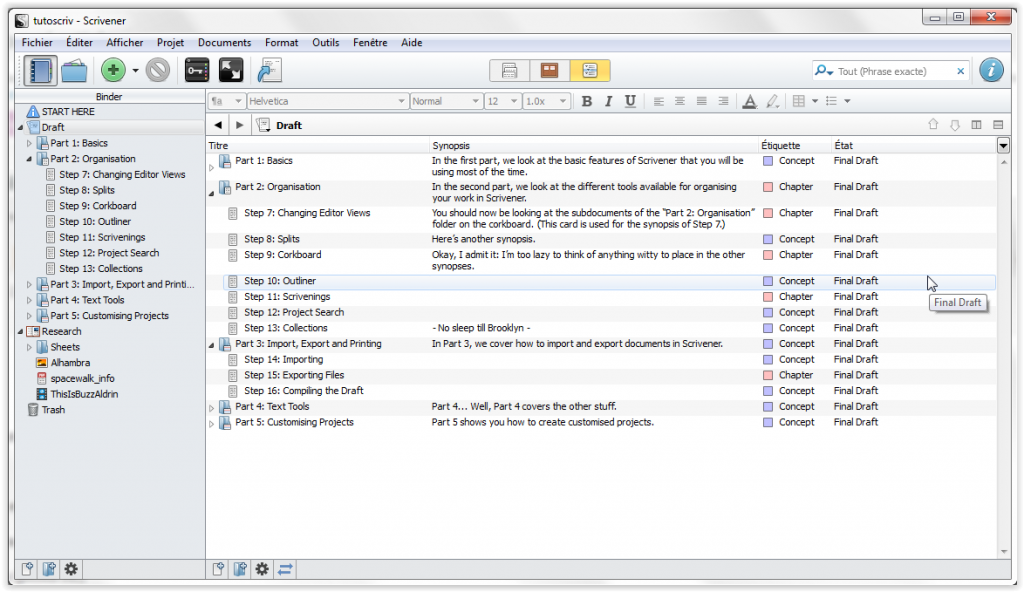

Alors certes, Balzac écrivait à la plume sur du vieux papier à la lueur de la chandelle. Mais, de la même façon que le rythme narratif a un peu évolué depuis, les outils se sont déployés, complexifiés, affinés. A-t-on besoin d’un logiciel dédié pour écrire un bon livre ? Certainement pas, de la même façon qu’un bon dessinateur réalisera des croquis stupéfiants avec un stylo bille et une nappe en papier.

Alors certes, Balzac écrivait à la plume sur du vieux papier à la lueur de la chandelle. Mais, de la même façon que le rythme narratif a un peu évolué depuis, les outils se sont déployés, complexifiés, affinés. A-t-on besoin d’un logiciel dédié pour écrire un bon livre ? Certainement pas, de la même façon qu’un bon dessinateur réalisera des croquis stupéfiants avec un stylo bille et une nappe en papier.