Roi maudit de la fantasy en France ?

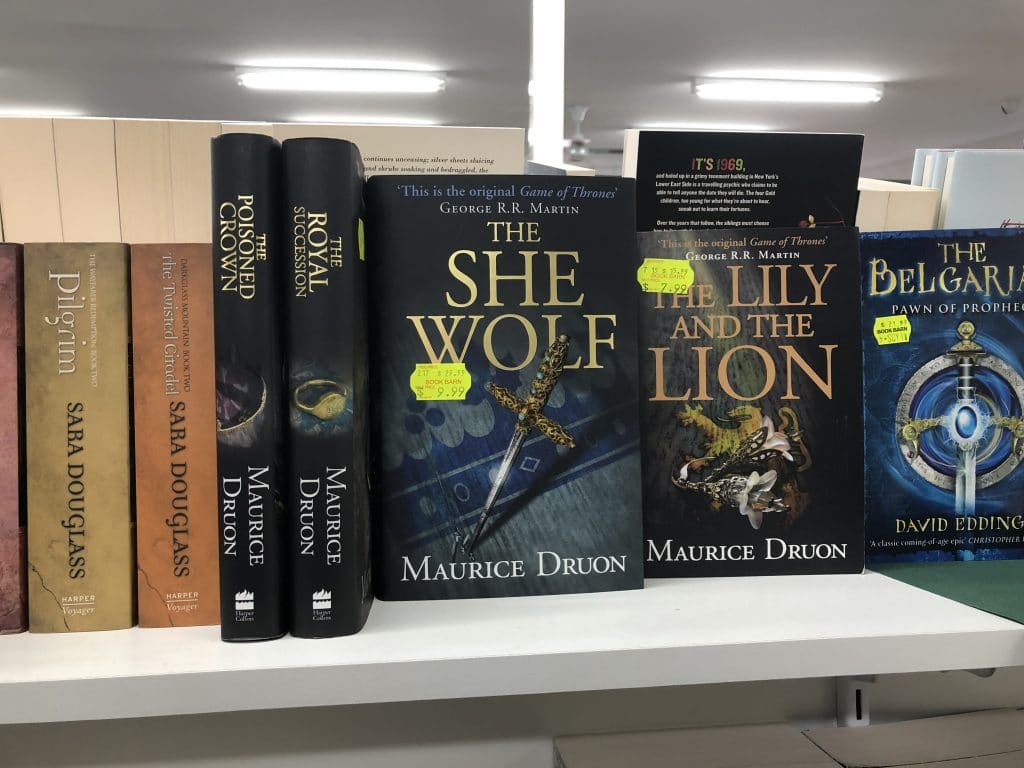

Or doncques, auguste lectorat, je suis en Australie en ce moment, et je me promène l’autre jour dans une libraire d’un joli petit village des collines situées dans la grande, grande périphérie de Melbourne (45′ de voiture au bas mot). Une chouette boutique, pas petite mais pas immense non plus, et pas non plus dans un centre urbain regorgeant de geeks au mètre carré – bref, le rayon imaginaire était tout au plus deux fois plus large que la photo ne le montre. Or, quel ne fut pas mon ébahissement en tombant sur :

« Les Rois maudits », de notre grand et national Maurice Druon, au rayon FANTASY, bon dieu, entre Sara Douglass et David Eddings. Et avec un blurb de George R. R. Martin : « Le ‘Game of Thrones’ original ».

Alors, deux réactions sanguines, sur le moment, quand même.

Déjà : a) wouaaah, c’est quand même génial que ces livres soient disponibles là, dans ce rayon (alors que c’est du roman historique), vive la France, et vive Maurice Druon, qui a dépassé les frontières, dont les livres ont été repris avec des couvertures tout à fait raccord avec le genre, accrocheuses, susceptibles d’intéresser de nouveaux lecteurs. Vraiment, génial, et intelligent d’un point de vue éditorial.

Ensuite, b) MAIS QU’EST-CE QU’ON FICHE EN FRANCE, BON DIEU ?

Bragelonne a ressorti « Les Mémoires de Zeus »1 et c’est une vache de bonne idée ; Martin cite en effet régulièrement Druon en entretien comme inspiration pour « Game of Thrones ». Maurice Druon, de l’Académie Française, c’est un diable de grand monsieur, co-auteur du « Chant des Partisans », et son œuvre forme une passerelle rêvée pour nos genres et l’acceptation qu’elle lutte toujours pour acquérir auprès des élites qui traitent l’imaginaire de sous-littérature par totale ignorance.

J’ignore si l’initiative de Bragelonne a rencontré le succès espéré / qu’elle méritait. En fait, j’ai l’impression qu’on parle assez peu de Druon, de manière générale, et de son influence sur des auteurs centraux de la fantasy. Les barrières des genres sont encore diablement étanches ; Druon étant un auteur « respectable », on rechigne (sauf Bragelonne) à l’associer aux mauvais genres. De façon plus large, combien de classiques de la SF et de la fantasy devenus « respectables » republiés en collections blanches, sans l’étiquette, surtout, parce que ça fait peur à la dame et au monsieur propres sur eux ? 1984, Le Meilleur des mondes, À la croisée des mondes… Si mes droits d’auteur avaient augmenté d’1% chaque fois que quelqu’un me répondait en parlant d’une des œuvres s-citées « ah mais ça c’est pas la science-fiction, c’est de la littérature« 2, je toucherais 1200% à chaque bouquin et on saurait fichtrement pas comment gérer ça, et qui a donné 1% à Davoust à chaque fois, c’est quoi encore cette idée stupide ? Bref.

J’ai quand même parfois l’impression qu’en France, on préfère parfois que les jeunes ne lisent pas plutôt qu’ils risquent de lire des trucs qui les amuseraient, genre de la SF et de la fantasy, et que – horreur ! choc ! – ils puissent, genre, attraper le virus de la lecture. Bon dieu, laissez les gens lire ce qu’ils veulent, tant qu’ils lisent ! Ne venez pas vous plaindre qu’ils « ne lisent pas » si vous froncez le nez dès qu’ils prennent une novelisation de World of Warcraft. Aujourd’hui WoW, demain, quoi ? Tolkien, peut-être. Diantre, Maurice Druon ! Pour ma part, j’ai approché Balzac passé vingt ans, et ça n’est absolument pas les cours de français avec, à de rares exceptions près, leurs analyses stériles, entièrement dénuées de la moindre notion de joie, qui m’en ont donné envie ; c’est mon parcours de rebelle secret à aller chercher du plaisir (ouh le vilain mot) qui l’a remis sur ma route, à une époque où, en plus, j’avais peut-être la maturité pour apprécier.

Les passerelles entre littérature générale et imaginaire sont innombrables, et plus je voyage dans le monde anglophone, plus j’ai l’impression que le monde entier l’a plus ou moins compris, sauf nous.