Ah, oui

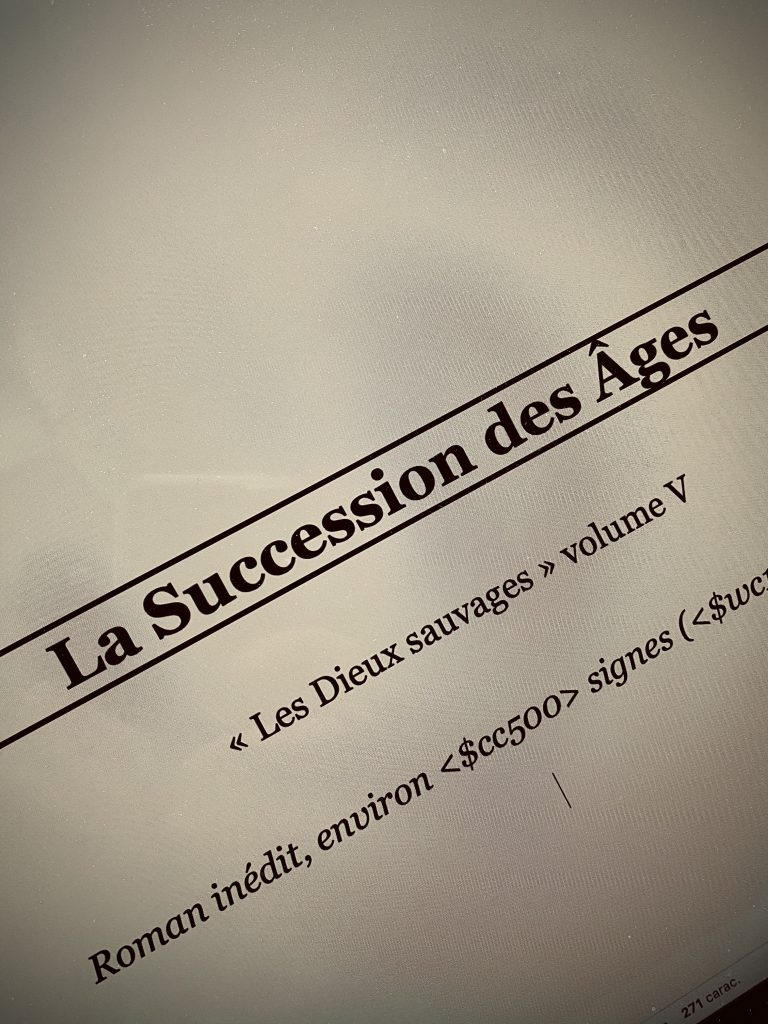

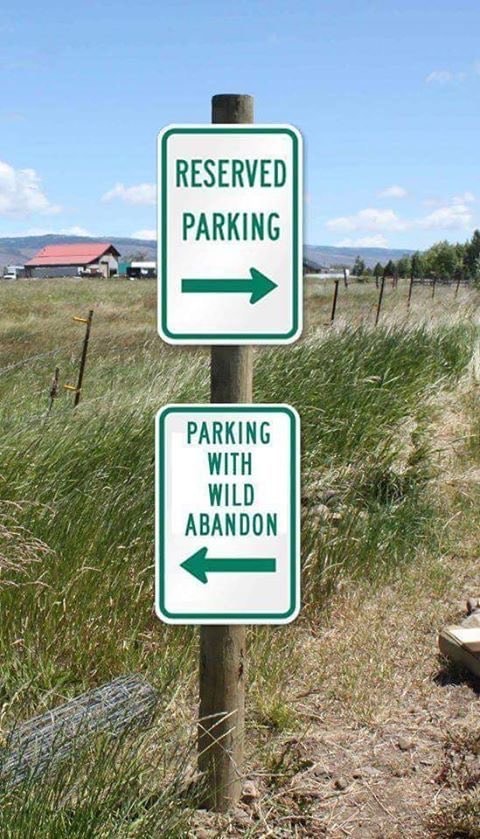

C’est donc important de se laisser des instructions claires quand on écrit.

Ce qui est merveilleux avec ces mots doux, c’est qu’on oublie qu’on se les a laissés, et que leur impact est donc maximal pour s’assurer que la tâche désignée soit bien effectuée.