Inscriptions ouvertes : masterclass « Corriger son manuscrit et envisager l’édition » [Imaginales]

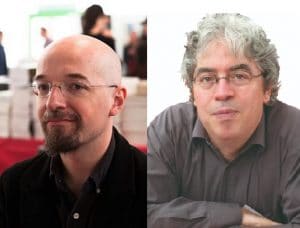

Depuis plusieurs années, Jean-Claude Dunyach et moi-même proposons dans le cadre du festival Imaginales (Épinal) une journée de formation sur la correction des manuscrits et la préparation au milieu éditorial. Cette journée est de nouveau reconduite cette année, mercredi 22 mai.

De quoi ça s’agit ?

Démarche novatrice initiée par les Imaginales, cette journée de formation à l’écriture vous offre l’occasion de porter votre travail d’auteur à un niveau professionnel. Encadrés par deux écrivains de fantasy et de SF confirmés, Lionel Davoust et Jean-Claude Dunyach, vous découvrirez en quoi l’écriture est un métier et acquerrez méthodes et techniques pour vous guider dans l’évaluation et l’amélioration de votre propre manuscrit.

VOUS AIDER À FRANCHIR L’ÉCHELON PROFESSIONNEL DANS L’ÉCRITURE

Cette journée d’échanges et d’enseignement vise à armer les jeunes auteurs pour la transition de l’écriture vers la publication : comment passe-t-on de l’envie d’écrire au métier d’écrivain ?

Au cours des dix dernières années, sites, livres et forums d’aide à l’écriture se sont multipliés. Il est aujourd’hui plus facile que jamais de travailler sur un livre. Mais comment l’achever, puis l’amener au meilleur niveau de qualité possible ? Comment se corriger, s’améliorer ? Comment et pourquoi le présenter à un éditeur ? Quels sont les rouages de la fameuse « économie du livre » ?

Passer du statut d’amateur passionné à celui de jeune professionnel de l’écriture, voilà l’ambition de cette journée de formation, à travers des thèmes tels que :

- approcher l’écriture en songeant au public, sans sacrifier le cœur de son histoire ;

- savoir se lire avec recul pour parfaire son manuscrit ;

- les relations avec le monde éditorial ;

- la rémunération des auteurs…

Cette journée de formation est destinée à ceux qui se sont lancés dans la rédaction d’un livre, voire l’ont terminé, et pensent à l’étape suivante, la publication professionnelle ; mais aussi à ceux qui ont envie d’écrire des histoires et désirent acquérir une vision panoramique du monde de l’édition.

La journée s’articule autour de présentations sur un sujet donné (l’attitude professionnelle, les corrections, les relations avec le monde éditorial…), suivies de temps de discussion et de débats autour des difficultés rencontrées par les stagiaires dans leur propre travail.

Le tarif est fixé à 80 euros ; pour vous inscrire, veuillez télécharger et remplir le bulletin d’inscription.

Attention, les places sont limitées, donc ne tardez pas !

(Note de bas de page : Je précise à toutes fins utiles que j’ai un humour aussi pourri en vrai que sur Internet.)