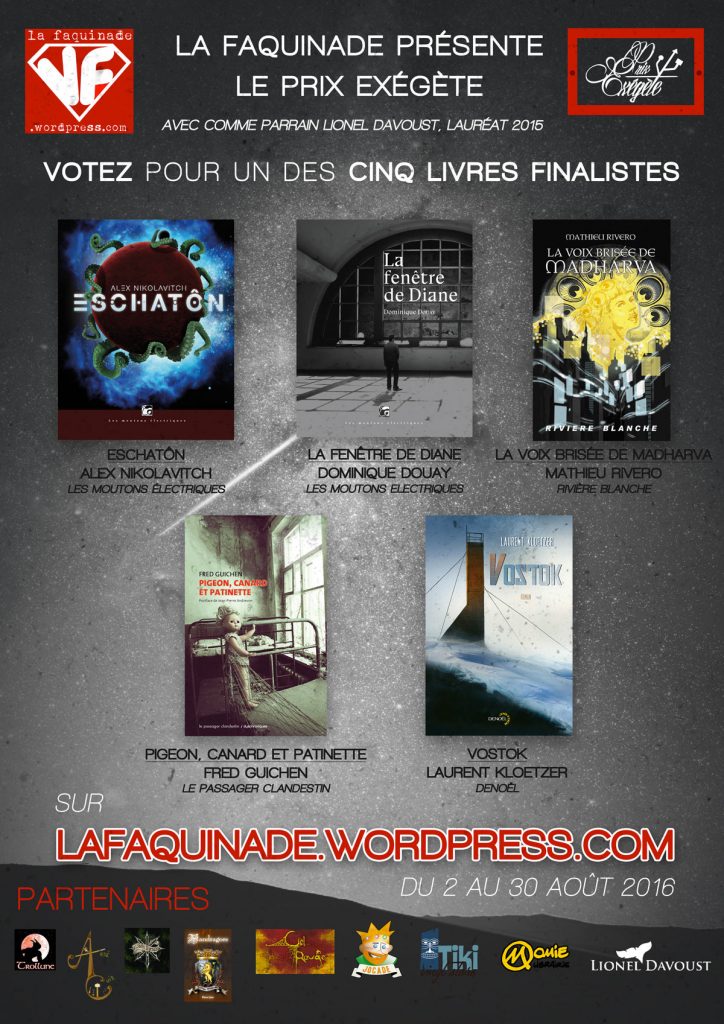

Juste une petite clarification sur le prix Exégète

Donc, le prix Exégète 2016 est lancé, avec une belle sélection pour laquelle tu pourras voter, auguste lectorat. Je veux juste faire une petite correction en passant, parce que j’ai vu la confusion ici et là : je parraine le prix, mais je ne préside pas le jury. En fait, je n’en suis même pas membre, et c’est volontaire ; j’ai été appelé à y siéger mais j’ai (poliment j’espère) décliné.

La raison est toujours la même, j’éprouve des difficultés à me placer dans une situation de juge et partie à la fois. J’écris moi-même des bouquins (breaking news) et je ne veux pas me trouver dans une situation de « juger » ceux de mes camarades dans un tel contexte. (L’éditorial, c’est différent – la finalité n’est pas la même, et la direction d’ouvrage implique un échange pour la production d’un résultat, ce qui n’a rien à voir avec la critique littéraire ou le rendu d’un prix.) Par conséquent, je suis très honoré de parrainer cette édition, mais les décisions artistiques et esthétiques sont prises par le jury constitué autour de son fondateur, le Vil Faquin.

Après, cela ne concerne que moi. Il n’y a là aucune critique de mes camarades qui ont cette double casquette ; il s’agit seulement là de ce que je me sens de faire à l’aise, moi-même avec le for intérieur de mon âme personnelle. Je siégeais et critiquais quand je n’écrivais pas professionnellement.

Dans cinquante ans et avec cinquante bouquins de plus derrière moi, on en reparlera peut-être – mais pas maintenant.

Bonne chance à tous les finalistes !

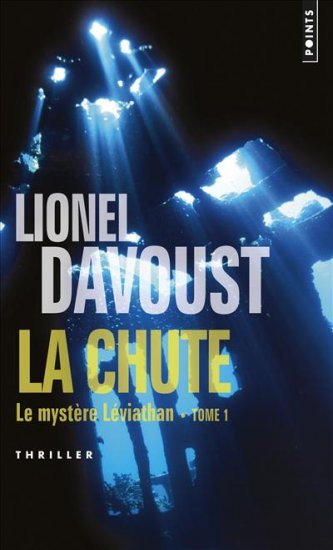

Les lycéens de Schuman, à Metz, ont leur propre radio et ils ont consacré toute une section d’un de leurs derniers numéros aux Imaginales ainsi qu’aux finalistes du prix Imaginales des lycéens. J’y glisse quelques mots vers la fin, en rapport à

Les lycéens de Schuman, à Metz, ont leur propre radio et ils ont consacré toute une section d’un de leurs derniers numéros aux Imaginales ainsi qu’aux finalistes du prix Imaginales des lycéens. J’y glisse quelques mots vers la fin, en rapport à